企業向けの出張瞑想レッスンの依頼を立て続けにいただいて、単発の30名程度のレッスンや、3週連続の10名程度のレッスンなど、いろいろな形で行わせていただいた。

その中で、瞑想レッスンの構成について、いくつか気づいたことを簡単にまとめておく。

英語で大人数向けに行ったレッスンの際は簡単なスライドを作成したので、以下に共有しておく。

Basic Meditation & Chair Yoga(英語)

瞑想経験者の数

「瞑想をやったことがある方はいますか?」と、ひとまず最初に尋ねてみることにしている。

これは本当に様々ではあるが、企業でのレッスンでは、現在のところでは、瞑想が初めてという人が多数派であることが多いように思える(今後は、瞑想を経験したことのある人が増えていくのかもしれない)。

「会社で出来るなら、ちょっと興味はあるので、やってみようかな」という人が多く参加しているのかもしれない。

瞑想は、複雑な技法を用いることもできるが、長年経験した人だとしても、基本的なやり方をずっと続けているという場合も多い。そのため、初心者と経験者が同時に行うことができる。

多くの一緒に瞑想を行うことによるメリットも、大きいものがある。そのあたりは、また別の機会にまとめよう。

まず簡単な瞑想を行ってみる

瞑想の説明を詳しくする前に、まず最初に簡単な瞑想を行ってみてもらうことも多い。

その場合、よく用いるのは「1分間の呼吸数カウント」などである。

コントロールを加えず、自然な呼吸の数をカウントする。

たいていの人はうまく1分間集中できるし、5回以下の人、6〜10回の人、などと聞いて共有することで、同僚の人の呼吸の速さをなんとなく知ることができるというメリットもある。

たまーに、1分間すら集中できなかった・数を忘れてしまったという人もいる。それもまた、経験であり気づきである。

呼吸数の平均は1分間に12〜15回と言われているが、どんな呼吸数が良い・悪いというわけではなく、その呼吸数が今の心の状態と深く関係している、というように説明する。

呼吸のコントロールの実践

呼吸数が心の状態を関係しているので、呼吸をゆっくりにすれば、心を落ち着けることができる。

次に、「5秒吸って10秒吐く」などの長い呼吸を行ってみてもらう。これを2分間程度行うことが多い。

平均は12〜15回とすると、この呼吸は1分間に4回なので、かなりゆっくりな呼吸となる。

2分間集中が持つかどうか、その後の心の状態はどう変化するかなど、体験してもらう。

瞑想の説明

「瞑想」を言葉で説明するのは、簡単なようでなかなか難しい。また、宗教ごとにその定義も様々であったりする。

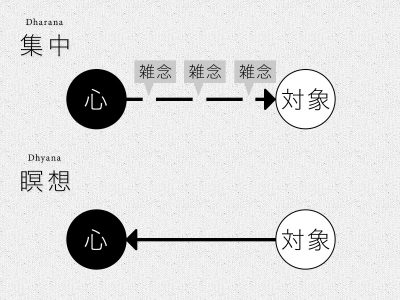

よく用いる説明としては、ヨーガスートラで与えられている、「『瞑想』とは、『集中』の絶え間ない連続である」という定義だ。

「集中」自体は、親しみのある概念ではあり、そこが瞑想の入口であるということが示せれば、瞑想というものがイメージしやすくなると思われる。

集中するにはなにか「対象」が必要であり、先ほど行った「1分間の呼吸数カウント」も一つのわかりやすい対象であったということになる。

その後レッスンの中で、いくつかの「集中対象」を掲げて、試してみてもらうことになる。集中対象の選び方が、すなわち瞑想法の選び方につながる。

参考:「集中」と「瞑想」の比較

集中・瞑想の前に、姿勢を整える

ヨーガスートラの8支則が示しているように、集中の前にまず「坐法・姿勢」を整える必要がある。

姿勢が乱れていては、集中は持続しない。できるだけ、姿勢のほうに意識を持っていかれないようにしなくてはならない。

そのために、チェアヨガなどを行う。普段のオフィス着で行う場合は、スカートをはいている人もいるので、あまり股関節を豪快に動かすものではなく、背骨や手〜肩や首を動かすものがメインとなる。

参考:チェアヨガ ベーシック

良い姿勢・良い背骨の状態とは、といった解剖学的な話をすることもある。

瞑想の実践

集中対象は、人それぞれに合ったものを用いるべきではあるが、複数人へ向けてのレッスンの場合は、一般的には呼吸法を用いることが多い(本来は、マンツーマンレッスンで自分にあった瞑想法を師匠から授けられるのがベストであろう)。

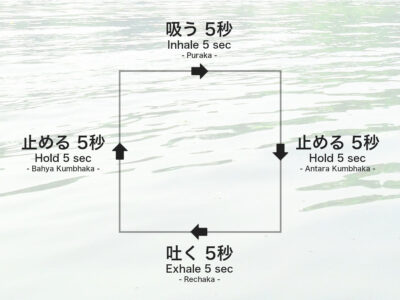

よく用いるのは、四角い呼吸法や、片鼻呼吸である。

四角い呼吸法は、小周天など背骨に意識を通すイメージや、チャクラ瞑想などにも応用ができる。まず呼吸に慣れた後に、イメージ(観想)を追加していくことができるということである。

参考:四角い呼吸法(ボックスブリージング・サマヴリッティプラーナーヤーマ)の効果・やり方

参考:片鼻呼吸法のやり方・効果 〜免疫力を高める、自律神経を整える、チャクラを目覚めさせる etc.〜

エンディング

瞑想を実践した後、どんな体験をしたかを共有する時間を作ってもいいが、あまり言葉にしてしまわないほうが良い場合もあるので、その時間をつくるかどうかは必須ではないように思える。

いつ実践したらいいか、どのくらいの長さやったらいいかなど、日々実践していくための一般的なコツなどをお教えして、終わりにすることが多い。

終わった後に、個人的に質問してくる人がいたら、その回答はマンツーマンレッスンとなるので、レッスン後で時間的に余裕はないことが多いが、重要な要素になる可能性がある。

とはいえ自分の感覚を磨くことが大切なので、正解をすぐ答えるよりも、まず自分で進もうとしている道を進めるように、後押ししてあげるのが良い場合が多い。

正解を人から得ても、自分で経験するまでは、わからない(悟れない)のである。

まずは無理のない気持ち良いやり方で、瞑想を自分で実践すべしということが大事かと思う。