瞑想のプライベートレッスンを行うことが多くなっていますが、先日質問をいただいたので「瞑想をするときの手の使い方・手印(ムドラー)の選び方」について、少しまとめておきます。

この記事の目次

「瞑想をするときの手の形」に関する基本

結論から言うと、「手の働きはとても重要なので、おろそかにしてならない」ということは言えるかと思います。

ただし難しく考えず、「自分が今、気持ち良い手の形を選ぶ」ということで良いかと思います。

その「気持ち良いかどうか」に気づくという微細な感覚は必要になるかと思いますので、その感覚を磨いていくと良いでしょう。

感覚を邪魔しているものは、様々な思い込みや心身の癖などの「煩悩」です。

「これでいいんだろうか」「私の感覚は正しいんだろうか」といった「迷」「疑」なども「煩悩」です。

煩悩は人それぞれ異なるので、色々な道があるわけですが、煩悩を一つ一つ手放していくことで、気づき(マインドフルネス)も磨かれていきます。

自分の本来の感覚を信じて、なるべく迷いなく、集中して瞑想が行えるようにしていけると良いでしょう。

とはいえそれだけではヒントにならないかもしれませんので、とっかかりとして、どんなやり方があるか、どう選んだらいいかなどの基準などについて、手印(ムドラー)の基礎知識や、選び方に関するヒントを書いておきます。

手印(ムドラー)とは

「ムドラー」とは、「印」などを表すサンスクリット語の言葉です。

「ムドラ」と表記されることもありますが、mudrāなので発音はムドラーが近いです。

宗教とともに多くの手印が伝わり、日本でも独自の手印がつくられてきました。

ムドラーの持つ様々な意味

宗教的な象徴として、たくさんの神仏それぞれに関係のある手印がつくられてきました。祈祷の際などに、その手印が用いられます。

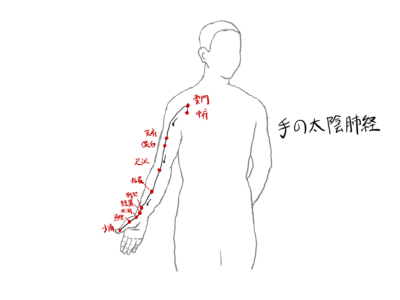

そして東洋医学的に考えても、手指には重要なエネルギーラインが通っており、手印は心身全体やその周囲にまで影響があると思われます。

たとえば東洋医学の主要十二経絡では、親指に肺経、人差し指に大腸経、中指に心包経、薬指に三焦経、小指に小腸経・心経が通っています(異説あり)。それぞれ爪の生え際などに重要な経穴があります。手印によってこれらを複合的に刺激することで、全身に影響が起こることは十分考えられます。

東洋医学の経絡については、以下のページも参考にしてみてください。

生理学的に考えると、指をあわせるということはそこに電気が通ることになり、かつ常に指同士の神経は刺激を受けることになります。

この微弱な電流が、体全体に影響を及ぼしている可能性はあります。実際のところ、上記の経絡を通っている「気」も、その正体は電気的なもののように思えます。

TET・EFTなど心理療法に関わる理論でも、手にタッピングすることが行われており、心にも関係する部分があります。

微弱とはいえ電気が流れていると考えると、体内・体外ともに「つながり」「ループ」をつくることはとても重要であると思われます。手印はそのつながり・ループを作るための、いつでもできる簡単な方法となります。

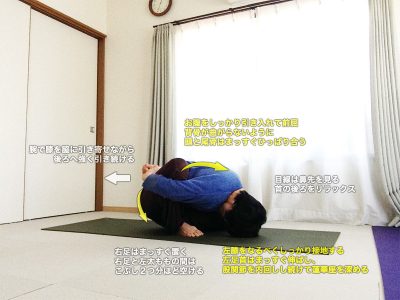

(たとえばヨガポーズでも、背中で手を結ぶポーズなどは、そのような特殊な電気の流れを導く効果もあるかと思います。)

ハタヨーガのムドラー

ハタヨーガでは、体全体を使ったヨガポーズを伴うムドラーもあり、「手」に限ったものではなく、ヨーガの行法としても重要なワザとして扱われています。

体全体を使って行う場合は、姿勢(ヨガポーズ・アーサナ・坐法)と、呼吸(プラーナーヤーマ)と、骨盤底筋の操作(バンダ)などが伴ってようやく「ムドラー」となるため、ハタヨーガの中では奥義として扱われるような行法となります。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 3.6-3.9 〜10種のムドラー〜

参考:ゲーランダサンヒター概説3.1-3.5 〜21(25)種のムドラー〜

ムドラーの効果・方法に関する考え方

ハタヨーガのように体全体を使ってムドラーを作るという考え方から学ぶとしたら、たとえば普段瞑想するときにも、坐法を含めて体全体・心全体で印を形作っているように意識し、どの部分もおろそかになっていないようにしていくと良いでしょう。

今回は「手」のムドラーについて紹介しますが、手は一つのスイッチのように考え、手をトリガーにして体全体・心全体が整っていくように考えると良いかと思います。

比較的カンタンで一般的な手印(ムドラー)のやり方

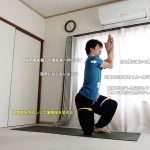

手を上に向ける

一番カンタンで、おそらく多くの人がこの形で瞑想しているかと思います。

手のひらを上に向ける効果としては、解剖学的にいえば肩が少し外回しされるので胸が開きやすくなります。

気・エネルギーの面では、上から(宇宙・太陽・月など)のエネルギーを得るということになります。瞑想するときに、呼吸とともにエネルギーを出し入れするイメージを加えるのであれば、手のひらの真ん中の労宮のツボから出入りしているようなイメージをすると良いかと思います。

シッダーサナやパドマーサナ(蓮華座)を、股関節をしっかり動かして行うと足裏が上を向くので、手のひらからも足裏からも、宇宙のエネルギーを得られるようなイメージになります。

参考:蓮華座(結跏趺坐・パドマーサナ)のやり方・効果・コツ図解

手を下に向ける

シンプルに手を膝に置く、あるいは膝を包むような形です。

この場合は手が下を向くので、内面への意識を高めたり、下から(地球・大地)のエネルギーを取り入れたり、地球に余分なエネルギーを返したりするようなイメージになります。

今、どんなエネルギーを扱いたいかによって、手のひらを上に向けるか下に向けるか、どちらが気持ち良いと感じるかが違ってくるかと思います。

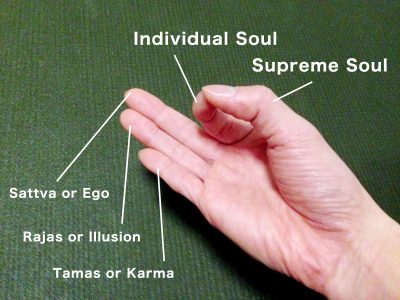

チンムドラー

親指と人差し指を結んだ、シンプルな手印です。

色々な意味がつけられていますが、多くの場合は親指が宇宙意識(たとえば神様)で人差し指が個別意識(私)と定義され、私が神様に一体化していくという方向性で考えると、「人差し指を親指につける」という方向が正しいかと思います。

ただ、これもこだわりすぎると力が入ってしまうので、気持ち良い結び方でも良いかと思います。

同じ印の形で、手のひらを上に向けるか下に向けるかによって、チンムドラーをジュニャーナムドラーと呼んだり、名前と意味が異なるとされることもあります。

参考:チンムドラー・ジュニャーナムドラーのやり方・意味・違いに関する考察

法界定印(ほっかいじょういん・ほうかいじょういん)

坐禅の際などに使われる代表的な手印です。

法界定印(ほっかいじょういん・ほうかいじょういん)、禅定印、ダルマダートゥムドラーなど、色々な名前がつけられています。

また、宗派によってどちらの手を上にするかが異なります。これもひとまず今どちらが気持ち良いかで判断して良いかと思いますが、もし信仰する宗派があるようでしたら、それに従ったほうが良いでしょう。曹洞宗などでは左手の上に右手を重ねるようです。

形ができたら、その手は臍の下の丹田あたりに当てる形になります(かかとの上あたりに手の甲をのせると、自然とその位置になります)。

指を組む

どちらの手を上にして組むかなどによってムドラーの名前がついていることもありますが、ここではひとまず簡単に、力まずに、ただ指を組み合わせるだけにしてみましょう。

どちらの手を上にするかは、ひとまず気持ち良い方で構いません。

ギュッと握らず、かるーく触れ合っている程度にします。

ヨーニムドラー

親指と人差し指で菱形のような形を作る、ヨーニムドラー。他の3本の指は、組み合わせる形にする場合もあり、指の背同士を合わせる形にする場合もあります。

ヨーニは子宮を意味し、男性・女性問わず性エネルギーを高めることにもつながります。

性エネルギーは、大きな仕事を成すためにもとても大切なエネルギーなのですが、乱用してしまう人も多いため、エネルギーを高める前に心のコントロールができるようになっていることも重要です。

アンジャリームドラー(合掌)

合掌も立派な手印で、アンジャリームドラーなどと呼ばれます。親指の付け根が心臓のあたりに軽く触れて、アナーハタチャクラや胸骨を刺激します。

解剖学的には胸骨を持ち上げる意識は姿勢の改善にもつながり、東洋医学的には膻中のツボを刺激して心を落ち着けるなどの働きがあります。

ただ、長時間行っていると腕はつかれてくるため、比較的短時間の「祈り」のために使われるのが一般的かもしれません。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【34】第2章 7節:アナーハタチャクラの位置や特徴

手印(ムドラー)の選び方のヒント

手印(ムドラー)の選び方は、基本的には先にまとめたように「気持ち良いと感じるやり方」で良いかと思います。

その感覚にまだ自信が持てないようであれば、ひとまず印を組まずに、手のひらを上または下へ向けて膝の上に置く、だけでも良いでしょう。

自分で試していくための基準・バリエーションをいくつか挙げておきます。

手が上を向くか、下を向くか

手が上を向くと、宇宙・太陽・月などとエネルギーをやり取りするイメージになり、また感覚を外へ拡げていくような方向性になります。

手が下を向くと、地球・大地とエネルギーをやり取りするイメージになり、感覚は内面へ向かっていくような方向性になります。

先日紹介したセンタリング瞑想・グラウンディング瞑想とも関係するところですので、行う瞑想法と合わせて使い分けても良いでしょう。

左右対称かどうか

坐法と合わせて、左右対称なほうが落ち着くという人もいるかと思います。

じつはあぐらや蓮華座も左右対称ではないので、坐法の選択と合わせて手印の選択も考えてみるとよいでしょう。

ここで挙げたものは、法界定印や指を組む形が左右非対称で、シンプルに手を膝に置く形やチンムドラーや合掌などは左右対称になります。

たとえば蓮華座+法界定印を組む場合、法界定印は「蓮華座で上になっている脚の側の手を上にして組む」というやり方もあるようです。

左右対称の坐法としては、正座や割座、割座の変形のバドラーサナ(吉祥坐)などがあります。

参考:坐法の選び方・練習法、左右対称の坐法・非対称の坐法について

どの指が主に使われているか

東洋医学的に考えると、各指はそれぞれ臓器や体の機能に関係しています。

鍼灸師の方であれば脈診なども駆使して、どの経絡が虚実しているかを見極めて、鍼灸の処置をしていくかと思いますが、偏っておかしくなっている指は誰にでもなんとなく感じ取れるもので、やはり印を結んだりすることで「気持ち良いと感じる」指があるかと思います。

特に親指は肺経で気が全身に巡っていく始まりでもあり、印を結ぶ場合も親指とどれかの指を結ぶということが多いため、調子の悪い経絡の指と結ぶことで体が整っていく感覚が起こるかと思います。

たとえば、ここでは挙げませんでしたが、親指をしっかり握りしめるという印もあったりします。肺や全身の気の巡りが弱っているときは、そのムドラーが気持ち良いと感じるかもしれません。

どの指が今弱っているか、滞っているかといったことを感じ取り、その偏りを整えてくれるような気持ち良い印を選ぶと良いでしょう。

瞑想を妨げず、瞑想が深まるように、自分に合った手印(ムドラー)を選ぶ

ここで挙げた以外にも、本当にたくさんの手印があります。

日本の神仏に関する手印を調べているだけでも、ものすごいバリエーションがあり、よくぞこんなにたくさん作ったものだなと感じます。

それぞれに意味があるので、うかつに組んでしまうと望まない効果が現れてしまうこともあります。アニメのキャラが行っていたりする九字印などは、遊びで行わないほうが良いかもしれません。

先に書いたように、電気的なつながりなどを考えると、手印にはそれぞれ必ず効果はあると思われます。

瞑想を行っているときも手をおろそかにせず、ただしそこにばかり気をとられたり力んだりしてしまわないように、手印の効果をうまく使いながら瞑想を深めていけると良いでしょう。

Amazon:ムドラ全書: 108種類のムドラの意味・効能・実践手順/ジョゼフ・ルペイジ (著), リリアン・ルペイジ (著)