現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第1章の、行為部門(カルマカンダ)と智慧部門(ジュニャーナカンダ)に関する部分を読んでいきます。

行為(カルマ)と智慧(ジュニャーナ)

ここからシヴァサンヒターのヨーガの道に入っていきますが、まずインドの重要な古典であるヴェーダには、行為(カルマ)の部門と智慧(ジュニャーナ)の部門の2つがあると示されています。

これらはバガヴァッドギーターでも、カルマヨーガとジュニャーナヨーガとして語られており、主人公のアルジュナは師匠のクリシュナに、一体どの道を進めば良いのかという教えを授かっています。

バガヴァッドギーターでは、様々なヨーガを説明した後、最終的にバクティヨーガ(信愛のヨーガ)を説き、自分の神に全面的に帰依する道が最上であるとまとめています。これはアルジュナにとってはそういう道が最上であるということで、人それぞれに合ったヨーガの道があり、最終的には同じ境地にたどり着くということになります。

参考:ヨガの種類・流派一覧

用語辞典:バクティ

シヴァサンヒター第1章では、まず行為の道から入り、その経験をした後に智慧の道に入り、そして不二一元(この世界は幻であり、実在するものはブラフマンのみ)という境地に達するような道が示されています。

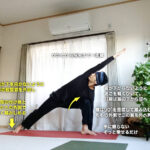

他のハタヨーガの教典とは異なり、第1章は哲学的な内容ばかりですね。チャクラやムドラーなど身体を使ったヨガのことが知りたい!という人は、しばらくお待ちください。

行為部門(カルマカンダ)

私達は生きて存在している限り必ず「行為」をしていて、行為をしない限りは消滅してしまいます。世界の万物は、行為の結果として生まれます。

「カルマ」という言葉は、一般的にはこの「行為による因果」あるいは「業(ごう)」と呼ぶものを指すことが多いですが、行為そのものもその結果も、どちらも「カルマ」と呼ぶため少しややこしいかもしれません。

ではどんな行為をするべきか、ということを考えて実践していくのが、ここで言うところのカルマヨーガです。そのためにシヴァサンヒターでは、行為をいくつかの種類に分類して説明してくれています。

行為には以下の2種類があり、

- 指示された行為

- 禁止された行為

それぞれ、以下のような結果が生じると説明されています。

- 指示された行為によって「功徳」が生じ、「天界」に至る

- 禁止された行為によって「罪」が生じ、「地獄」に至る

とはいえ天界を目指せばいいというものではなく、天界でも他人の繁栄を見るのは苦であり、結局この世界は全て「苦」であるとされ、これは仏教にもある「一切皆苦」の教えと共通するものです。

善行も悪行も全て結果を生み、その末に再生が起こり、輪廻は繰り返します。ヨーガの道で最終的な目的としているのは輪廻を抜け出すことなので、結局は「行為への執着を捨てる」ということが必要になりますが、それを知ったとて、行為を実際に経験しなければその本質を理解できません。

さらに指示された行為には以下の3種類があるといいます。

- 定例・必須の行為(祭儀)

- 臨時の行為

- 任意の行為

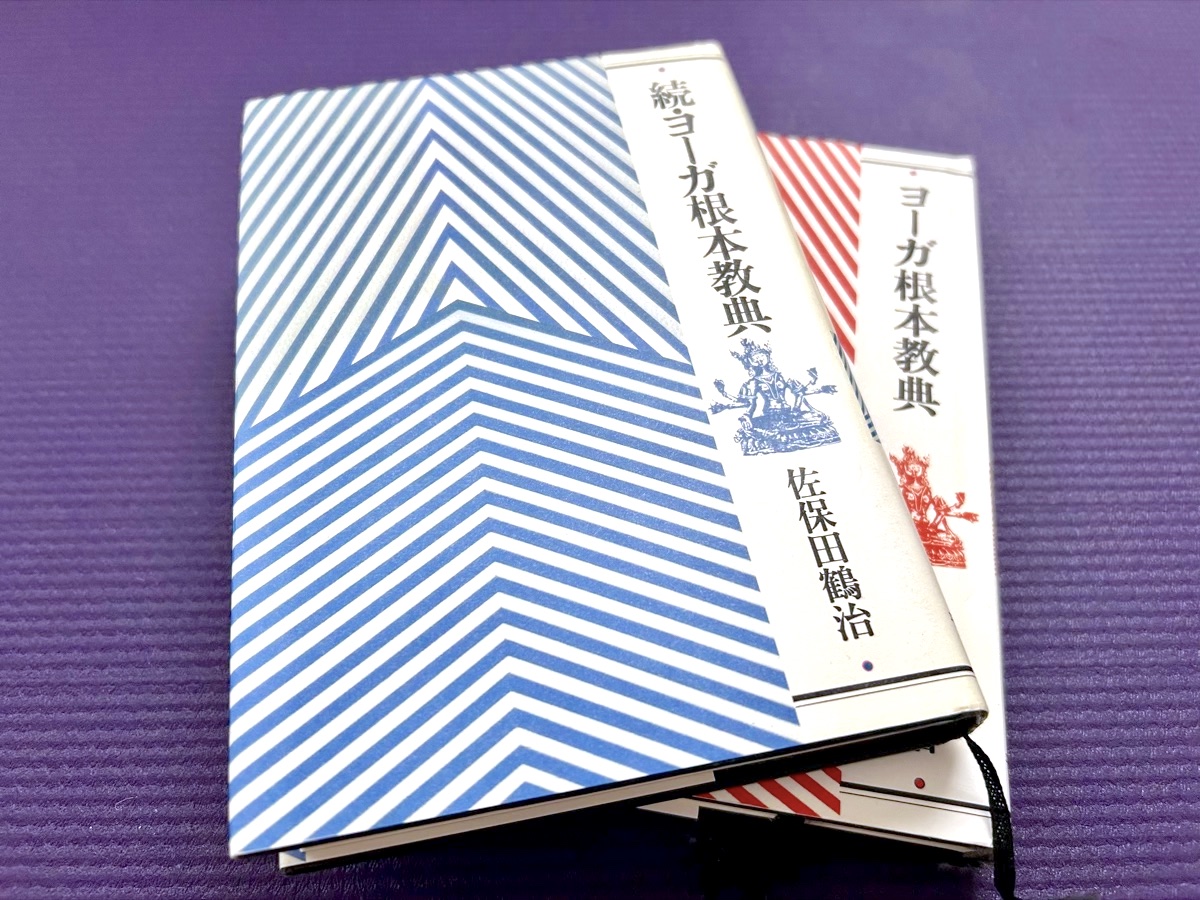

1つめについてチャンドラ・ヴァス氏と佐保田氏はregular(定例の)と訳し、マリンソン氏はobligatory(必須の・義務の)と訳しています。

定例・必須の行為を行わなかった場合は罪が生じ、臨時と任意の行為を行った場合はその結果が生じる、と説明されています。天界に行くのか地獄に行くのかは異なりますが、いずれにしても行為を続ける限り輪廻は続くということになります。

バガヴァッドギーター(3.8-3.9節)のカルマヨーガではここで、「定められた行為を成せ、行為は無為よりも優れている。」「執着を捨て、祭儀(祭祀)のための行為のみを成すべし。」というような説明をしています。祭儀といっても、祈りや儀式だけを行いなさいという意味ではなく、世界の流れのなかで「自分にとって定められた行為」をしなさいというような意味で用いられています。アルジュナは王族であり戦場においては戦わなくてはならない定めのため、定めにしたがって戦いなさいというように説かれています。

シヴァサンヒターでは、「行為」の本質を理解した後、善行と悪行の両方に対する執着を手放して、智慧の道へ入るべしというように進んでいきます。

智慧部門(ジュニャーナカンダ)

チャンドラ・ヴァス氏と佐保田氏の訳では1.32節から智慧部門が始まっていますが、マリンソン氏の訳では1つズレているようでした。

まず最初に「アートマン(真我)」をしっかりと観て聴くべし、と示されています。

「『私』とは何か?」というのは重要な問いであり、様々な教えの根本にある概念です。シヴァサンヒターのジュニャーナヨーガも、まずそこから入っていきます。

先に説明されていたように、この世界の万物は「私」の感覚が作り出したものであり、つまりは私から万物は生まれ、そして万物は私の中へ還り、全ては私とつながっているということになります。

「私」だけが唯一実在して、その他は全て私が作り出した幻である、ということを悟るのが智慧(ジュニャーナ)の道で、たとえば物質的な肉体だけを「私」だと誤解したりといった「無明(アヴィディヤー)」が、全ての煩悩の元になり、そして様々な幻を生み出すということになります。

人によって様々な煩悩があり、その悟りを妨げるため、煩悩をひとつずつ手放していくには人それぞれ適した道があります。

とはいえ「『私』とはこういうものだよ」ということを端的に人から教わったとしても、簡単に理解できない人がほとんどでしょう。

そのためこういった教典では、数々の喩え話を用いて理解を導いてくれます。さらに節を費やして、真我についての解説と喩え話が続いていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【3】1.51-1.100 真我と世界

前記事:シヴァサンヒター概説【1】1.1-1.19 基本原理と種々の見解