現存するハタヨーガの重要な古典としては、下記の3つが三大教典として扱われています。

- ハタヨーガ・プラディーピカー

- ゲーランダ・サンヒター

- シヴァ・サンヒター

ハタヨーガプラディーピカーとゲーランダサンヒターについては過去に概説してきましたので、最後の1つのシヴァサンヒターを読んでいきます。

この記事の目次

シヴァサンヒターとは

シヴァサンヒターとは、ヒンドゥー教の神であるシヴァ神が、后のパールヴァティーに宛てて示したと言われる、ヨーガの教えが記された教典です。

ハタヨーガに関して最も包括的な本であるとされ、様々な哲学や解脱に至る他の道について論じ、その中でこの本が示すヨーガが最上であるという主張から始まっています。

ハタヨーガ・プラディーピカーが16世紀-17世紀の密教行者スヴァートマーラーマによって書かれたとされるのに対して、シヴァ・サンヒターは作者は不明で、17世紀頃に書かれたとされる説や、1300〜1500年ごろに書かれたとする説もあるようです。

シヴァとは、ヒンドゥー教で最も影響力のある3柱の主神の中の一人で、創造神ブラフマー、維持神ヴィシュヌとともに、破壊を司る神として扱われています。ハタヨーガはシヴァ神から授けられたとされ、ハタヨーガの経典の中では最も重要な神とされています。

サンヒターとは、「本集」などと訳される言葉で、一連の連続した本や文章を表しています。

私のシヴァサンヒター概説の方向性

シヴァサンヒターには多くの異本があり、1914年にチャンドラ・ヴァス氏によって英訳されたものが最も一般的に読まれています。

しかしこの訳は、性的ヨーガに関わるヴァジローリームドラーの部分が省かれていたりなど、正確性については疑問もあるようで、2007年にジェームズ・マリンソン氏による「クリティカルエディション」と称された新たな翻訳が出ています。

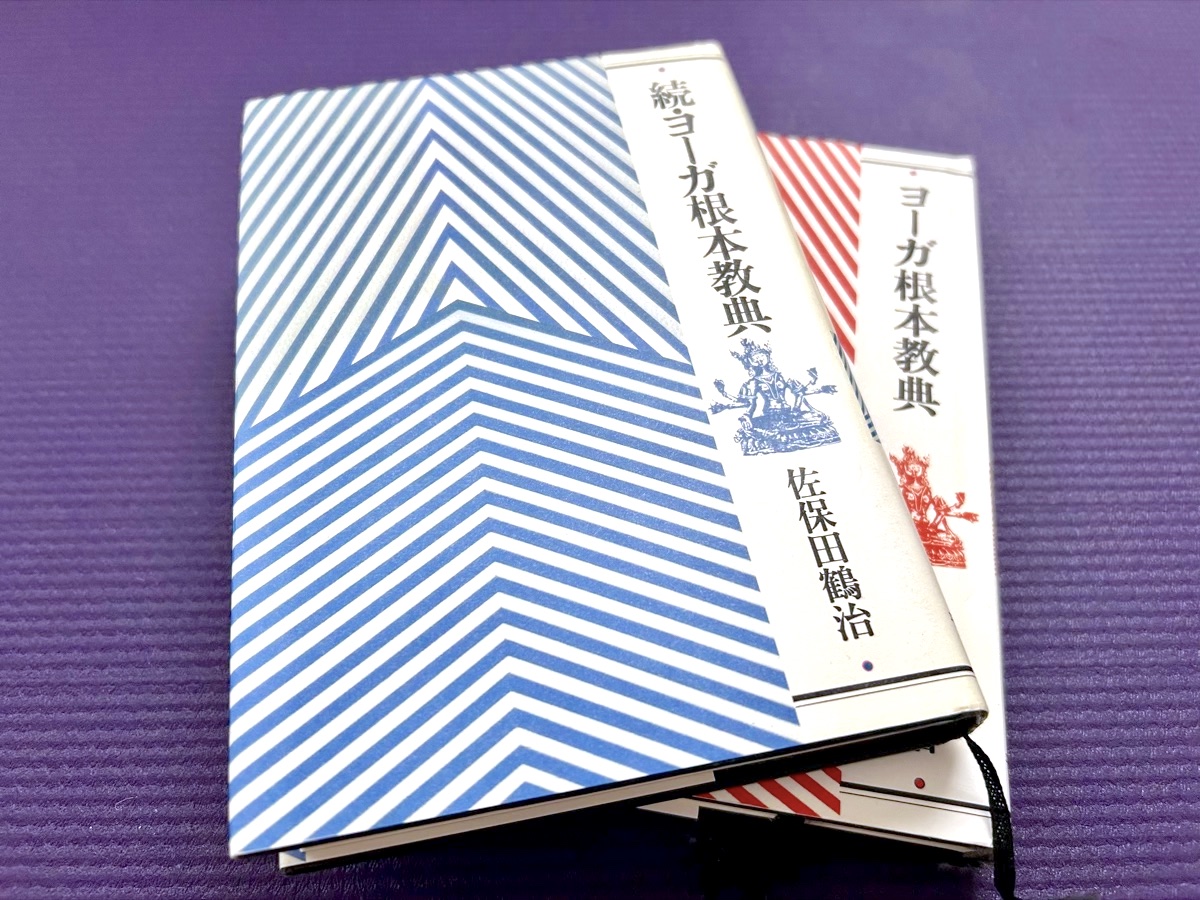

日本語訳としては冒頭写真の「続・ヨーガ根本教典/佐保田 鶴治 (著)」がありますが、こちらもヴァジローリームドラーについては省かれています。

佐保田氏が和訳の元にした本は、明記はされていませんが「The sacred books of the hindus」叢書と書かれているので、以下のチャンドラ・ヴァス氏の本かと思います。

Amazon:The Siva Samhita (Sacred Books of the Hindus)/Srisa Chandra Vasu(著)

今回私は、佐保田鶴治氏の和訳をベースに、マリンソン氏とチャンドラ・ヴァス氏の英訳を補助的に用いて比較しながら、概説を進めていこうと思います(当初、最も新しいマリンソン訳をベースに進めていこうとしていましたが、3者の間で節の切り方も訳も結構異なっていたので、ひとまず読みやすく注釈も入っている佐保田氏のものをベースに進めていくことにします)。

シヴァサンヒターの目次構成

シヴァサンヒターは5章の構成になっていて、目次は佐保田氏の訳では以下のようになっています。

- 宇宙観

- 人間論

- ヨーガの修習

- ムドラー

- 雑録

チャンドラ・ヴァス氏の英訳には各章の見出しはついていないようで、マリンソン氏の英訳本では以下のようになっています。

- The Vital Principle(重要な原則)

- Knowledge(知識)

- Practice(実践)

- Mudras(ムドラー)

- Meditation(瞑想)

マリンソン氏の本にはIntroduction(序文)が冒頭に加えられていて、シヴァサンヒターの紹介と、上記の他の訳に対する指摘などが書かれています。数々の問題点を指摘しつつも、マリンソン氏はシヴァサンヒターを他のハタヨーガの教典と比較して優れている点も挙げています。

佐保田氏が第5章を「雑録」としているように、5章の内容が一番長く、いろいろなことに関するヨーガ的なアドバイスなど広範囲のことを述べています。

文章の形態としては、ヨーガスートラやハタヨーガプラディーピカーなどと同じように短い句(Verse)が連なり、端的にヨーガの道が示されています。その句の数は、上記のように省かれたものなどもあったり、区切られている場所が異なるなどして、各訳本によって異なるようでした。

このように少し不安なところもあるシヴァサンヒターですが、様々なヨーガが行われた時代を経て、それらを比較した上で、最上のやり方を示していると主張されているので、いろいろなヨーガを知った上で読んでみると興味深いものがあります。

また、ハタヨーガ・クンダリニーヨーガの技法としてもシンプルに必要なものがまとめられているため、雑多な情報に惑わされたときに読んでみると良いヒントが得られるかもしれません。

次回はマリンソン氏の序文を読みながら、シヴァサンヒターが他のハタヨーガの教典とは異なる点や、正確性などの問題点について考えてみます。

次記事:シヴァサンヒター概説【0】ハタヨーガの教典として優れた点・問題点(マリンソン氏による序文)