現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章、イダー・ピンガラー・スシュムナーの主要3ナディとチャクラに関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

イダー・ピンガラー・スシュムナーナディとインドの関係

このあたりは雑多に情報が並べられていて、まずイダー・ピンガラー・スシュムナーの主要3ナディーを、インドの地名に対応させて説明されています。

こういった説明は、第2章でもカイラス山とメール山を対比させていたように、聖なる信仰に関係するものが体内にあるということを示し、そしてこの大宇宙にあるものはすべて体内の小宇宙にもある、ということを強調しています。

ここで示されている対応関係をまとめると、以下のようになっています。

川とナディの対応

- イダー:ガンジス川(ガンガー)

- ピンガラー:ヤムナー川

- スシュムナー:サラスヴァティー川

サラスヴァティー川はヴェーダにも記された神聖な川とされますが、現在の地上には存在しないようです。

マリンソン氏は、サラスヴァティー川は地下を流れる川であると説明していて、ガンジス川とヤムナー川をつなぐ流れであり、その合流点はプラヤーガと呼ばれ、現在のアラハバードあたりであるとしています。(たしかに現在の地図では、アラハバードでヤムナー川とガンジス川が合流しています。)

また、イダーを「白い川」ピンガラーを「黒い川」と称している節もあり、その合流点で沐浴をする・禊をする・祖先の霊を祀るなどをすることによって解脱に至ると説明され、聖なる合流点の重要性が示されています。

会陰には太陽があり、そこから流れるピンガラーは毒液の流れである、という説明もあり、第2章で説明されていたように、これが「日」であり寿命を消費していく要素で、「月」の甘露と生命の元素を飲み込んでいくということになるのでしょう。

土地とナディの対比

- イダー:ヴァラナー

- ピンガラー:アシ

- スシュムナー:(上二つの中間)ヴァラナシ

ヴァラナシ(ヴァーラーナシー)は古くから現在まで長い歴史の中で存在し、ベナレスなどとも呼ばれる都市です。ガンジス川に面していて、多くの人々が沐浴に訪れる聖地とされています。「ベナレス」は英国統治時代の名称です。ヴァラナーとアシが単品で何を表すのかは、ここでは示されてはいません。

上記のように合流点の重要性はとても強調されているので、ヴァラナシで沐浴をすること(大宇宙におけるその土地での沐浴、あるいは体内の小宇宙における念想)が重要と言っているように思えます。

現在の地図上でのガンジス川とヤムナー川の合流点はアラハバードで、現在のヴァラナシよりも西にありますが、古代ではどんな流域だったのか、ヴァラナシと呼ばれる地域はどのあたりだったのかは、現在とは異なっていた可能性もあるかもしれません(要研究)。

ナディの流れとチャクラの関係

ここでムーラーダーラ、アージュニャー、サハスラーラの各チャクラとナディとの関係性が雑多に説明されているのですが、チャクラの位置やナディの流れ方について、まとめてみます。

チャクラの位置

まずチャクラの位置は、前記事にもあったように以下のように示されていました。

- ムーラーダーラ:会陰

- アージュニャー:眉間

- サハスラーラ:口蓋の根元

現代ではサハスラーラの位置としては「頭頂」というのが一般的ですが、シヴァサンヒターにおけるサハスラーラは別の位置を示しているようです。そして「口蓋の根元 root of the palate」というのが、具体的にどこを指しているのかは、解釈が分かれるかもしれません。現代の「口蓋根」という言葉は、前歯の裏側あたり、つまり前側の根元を指すのが一般的なようですが、ここでは後ろ側の根元、軟口蓋の後ろ側を指す可能性もあるかもしれません。

参考:チャクラ研究まとめ|位置・数・覚醒(チャクラを開く)方法・チャクラの整え方

アージュニャーチャクラへの念想の効果

アージュニャーチャクラへの念想は、以下のような効果をもたらすと、改めて説明されています。

- 前生でなした業は大した障碍もなく消え失せる。

- 儀式、供養、念誦は無意味のように思えてくる。

- ヤクシャ、ラークシャサ、ガンダルヴァ、アプラサス、キンナラの衆は足下に伏し、命に従う。

- (ケーチャリームドラーを伴う念想により)すべての罪は消える。

- 前記五つのチャクラへの念想から生じる結果のすべては、アージュニャーチャクラの智のみから、より以上に得られる。

- 薫習(ヴァーサナー)の大なる束縛を超越して、喜びを得る。

- 臨終の際にこのチャクラを念想するならば、死後にブラフマンの中へ没入する。

- どんな時もこのチャクラに念想をなす人は、悪い行いをなしても罪に汚れることはない。

イダー・ピンガラーの流れ

- イダーはアージュニャーの右側を通って左の鼻孔に至り、上方へ流れる。

- ピンガラーはアージュニャーの左側を通って右の鼻孔に至り、上方へ流れる。

ここは文字通り解釈すると、アージュニャーは眉間にあって、イダー・ピンガラーの末端は左右の鼻孔にあるということは、最後は下降しているようにも思えます。あるいは経路は上から見た視点で眉間から鼻孔と言っていて、流れの方向としては、鼻孔から眉間の横を通って上っていく、と言いたいのかもしれません。

このあたりは、文字の情報だけで実践を行うのは難しいようで、そういう場合は師匠の指導が必要ということになるのでしょう。

スシュムナーの流れ

口蓋の根元にサハスラーラチャクラがあり、そこはブラフマランドラと呼ばれるスシュムナーの根と入り口であるといいます。

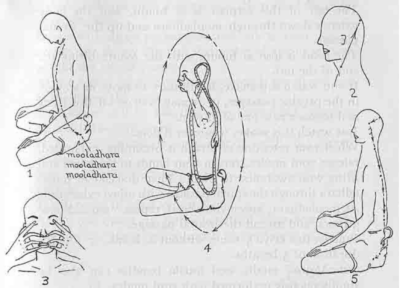

そこに下向きのヨーニ(座)があり、スシュムナーは下方へ伸びてムーラーダーラチャクラを通ってヨーニ(会陰部の座)に至り、そこがイダー・ピンガラー含めてすべての気道の根となっていると説明されています。

ムーラーダーラとブラフマランドラの間のスシュムナーにはクンダリニーが常にあり、これらはスシュムナーのなかでも「チトラー」の中にあるといいます。

チトラーは第2章で示されていましたが、スシュムナーの中でもより中心に位置する管です。チトラーへの瞑想だけでも解脱に至るという話は、再度ここで語られています。

ナディに気を満たし、そして気の流れを止める

ナディについて色々と説明が続いてきましたが、最終的にはそこを流れる気は止める必要があります。

ヨーガスートラでも、プラーナが流れる限りは心は動き続けると示されていました。最終的には息も自然に止まり、心も鎮まり、ケーヴァラクンバカに至ります。

参考:ヨーガスートラ解説 2.49-2.53 〜プラーナーヤーマ(調気・呼吸法)〜

シヴァサンヒターでは、気の流れを止める際の表現として、佐保田訳では「動く親指を自己の口中に差し入れるべし。」という不思議な表現で書かれています。マリンソン訳では「彼女の尻尾を口の中に入れて保持すべし。」とかなり異なっていて、ウロボロスの様相が示されています。気道が輪を描くようにイメージする方法は、クンダリニータントラの中でも示されています。以下の図の通り道は少し異なるかもしれませんが、蛇が輪を作っている様子はイメージに近いかと思います。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【52】第3章 14節 後半:クリヤーヨーガの実践・ダーラナー&ディヤーナ

その気道は、「八重に封鎖されている」と表現されています。佐保田氏の注釈によればこれは6つのチャクラとララナーとソーマを加えた8つのチャクラであるといいます。

ララナーについては、クンダリニータントラではヴィシュッディチャクラとの関連で登場しましたが、後頭上部のビンドゥと喉のヴィシュッディの間にあるとされます。ソーマは、言葉の意味としては「アムリタ(霊薬)」と同義の言葉としても登場しますが、チャクラとしては髪の生え際あたりにあるとされています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【35】第2章 8節:ヴィシュッディチャクラの位置や特徴

結局のところ、各チャクラの結節を打開して気道を通した上で、全ての気道に気が満たされて止まっている状態、というのが目指すところのように感じられます。

その状態に至った時、クンダリニーはとぐろを解いて、スシュムナーの入り口(ブラフマランドラ)から顔を出す、と説明されています。それによって、今度はスシュムナーには常に気の流れが波を立てて流れるようになるといいます。

全てのナディに気が満たされて止まった状態が自在に作れるようになると、クンダリニーが動き出し、意識せずとも常にスシュムナーに大きな流れが起こるということになります。

いろいろな表現が出てきて、混乱しますね。この後にも、表現を変えて同じ説明が続き、その重要性が強調されていきます。しかし念想するべき位置についてもハッキリと説明してくれてはいないので、これらのヒントだけでも気づきの鋭い人は実践できるかもしれませんが、やはり正確に安全に実践をするとしたら、師匠の指導が必要ということにはなるのでしょう。

この後、ようやくハタヨーガのゴールであるラージャヨーガに至る過程が説明されます。

次記事:シヴァサンヒター概説【19】5.196-5.238 ラージャヨーガに至るハタヨーガ

前記事:シヴァサンヒター概説【17】5.103-5.138 7つのチャクラの特徴