現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第2章、ハタヨーガにおける人間の構造について説明した「人間論(マリンソン訳では「知識」というタイトル)」に関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

肉体の中の小宇宙

この宇宙にあるものは全て、体の中に存在する

2.1節「この肉体のなかにメール山があって、七つの島に囲まれている。そこには河があり、海があり、山があり、田地があり、領主がいる。」

2.4節「この三界のうちに存在するものはすべて肉体のなかに存在する。このメール山をめぐって、いたるところで、それらのもののいとなみが行われている。」

メール山(須弥山・妙高山)という言葉は、インドの世界観を表す際によく用いられる概念で、世界の中心にある山とされています。そして肉体の中にも、この世界と同じものが存在しているといいます。

また、「領主がいる」というのも注目するべきところで、体の中の器官などもそれぞれ意志(自我)を持っているということを表しています。東洋医学でも、体を「国」と考えて、各臓器はそれぞれ役割のある「役人」のように考えられています。

ちなみにメールmeruあるいはメールダンダmerudandaは「背骨」という意味も表し、体の中心軸を示す場合もある言葉です。

月・日・アムリタが寿命を左右する

2.6節「梵卵とよばれる、この肉体のなかで、メール山頂の定位置に、密の光を放つ月が、外に八部分の形を具して鎮座する。」

2.11節「日は必ず月のミルク色の光が放出した甘露と生命の元素とを飲みこんでしまう。日は風邪の円輪に乗って全身をめぐる。」

ハタヨーガの身体論では、頭の中心付近に「月」があって、そこから不死の霊薬「アムリタ」が滴り落ちているけれども、通常は腹部の「日」によってそれが飲み込まれてしまうために寿命が減っていく、というような説明が用いられます。ハタヨーガでは様々な身体的技法を用いて、このアムリタをうまく用いることができるようにし、体の寿命を伸ばしたりすることを目指す、という考え方がよく見られます。

このあたりの訳も訳者によって少し異なりますが、その滴り落ちる流れは2つに分かれ、体の左側を通るイダーを通って全身を養い、もう一方の純粋なミルク色の流れは中央のスシュムナーを通って創造のためにメール山(脊柱)を流れると説明されています。

右側を通るピンガラーは、ニルヴァーナ(涅槃)をもたらし、一定の周期に基づいて創造と破壊を司ると説明されています。このあたりの解釈も複雑なところですが、ピンガラー(太陽・日)は月のもたらすエネルギーを消費していくものであるという考え方は共通しているようです。

ナディとチャクラ

主要なナディ

2.13節「人間の体内には三十五万本の気道があり、その中で主要なものは十四本である。」

一般的にナディは72,000本という数がよく用いられますが、ここではさらに多い数が示されています。

14本のナディは以下の通りで、中でもイダー・ピンガラー・スシュムナーが主要気道であると示されています。

- スシュムナー

- イダー

- ピンガラー

- ガーンダーリー

- ハスティジフヴィカー

- クフー

- サラスヴァティー

- プーシャー

- シャンキニー

- パヤスヴィニー

- ヴァルニー

- アランブシャー

- ヴィシュヴォーダリー

- ヤシャスヴィニー

スシュムナーの中心管とその周りの区別

さらにここでは、スシュムナーの管の中も分類し、中心にチトラー、その周りにヴァジュリニーという管が取り巻いていると説明されています。

チトラーはとても重要であり、肉体の全体に関係し、それを瞑想するだけで罪障のすべてを破壊することができると示されています。

たしかに、スシュムナーを用いた観想法やプラーナーヤーマを行う時、より繊細に中心管のチトラーの意識をもって観想すると、効果が異なってくることがあります。

ムーラーダーラチャクラとクンダリニー

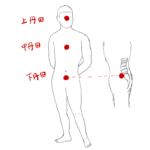

2.21節「肛門の二指幅だけ上方、性器の二指幅だけ下方に、四指幅の広さをもった、アーダーラがある。」

これが現代で言うところのムーラーダーラチャクラであり、会陰部にあることを示しています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【31】第2章 4節:ムーラーダーラチャクラの位置や特徴

2.23節「偉大な女神クンダリニーは、稲妻の筋の形でそこに存在する。三回半巻きになった彼女は繊細で、蛇のように見える。」

ここでクンダリニーが登場します。訳者によって少し訳が異なりますが、佐保田訳・ヴァス訳では「スシュムナーの口にいる」という記載もあります。クンダリニーは常に「世界の創造」を行っており、言葉で表すことのできない存在であるといいます。

クンダリニーは創造に関わる女性的な力であるとされ、人間の進化にも関わると言われており、その覚醒のために現代でも様々な方法(クンダリニーヨーガ)が用いられています。

参考:クンダリニーヨーガ研究まとめ 覚醒方法・危険性・チャクラとの関係

3本の主要ナディと6つのチャクラ

2.25節・2.26節では、イダー・ピンガラーの説明がありますが、イダーは左側を通って右の鼻孔へ到達し、ピンガラーは右側を通って左の鼻孔へ到達するとされていて、現代の一般的な道筋とは異なるようです。これは佐保田氏も指摘しています。

これらの左右のナディの交差の仕方には、いろいろな説があるようです。例えばムーラーダーラから左右に出て、途中の4つのチャクラで全て交差するとしたら、鼻孔を通過する第5チャクラから第6チャクラに至る道は、最初にムーラーダーラから出た方向と同じになるはずです。

ちなみにサマエル・アウン・ベオール氏は、両側の性腺から2本のナディが発してムーラーダーラと心臓で交差して、左右が逆になって眉間に到達する、以下の図のような道を描いています。また、男女で太陽と月(陽と陰)が逆になっています。

画像出典:黄色の書/サマエル・アウン・ベオール

このナディが交差していく様子を2匹のヘビにたとえて、カドゥケウスの杖(ケーリュケイオン)がデザインされたと言われています。このように世界中でも気道の通り方にはいろいろな説がありそうですが、それだけ多くの人々が「気」の存在を意識していたということでしょう。

そしてイダーとピンガラーの中央にスシュムナーがあり、スシュムナー上の6つの箇所に6つの蓮華(チャクラ)があると説明されています。各チャクラには、目的に応じて様々な名前がついているといいます。

その他のナディもムーラーダーラから発して、体の各所を巡った後に戻ってくると説明されています。これらの気道は、知覚を運び、気のめぐりを担っているといいます。「気」は「ヴァーユ」という言葉で表されますが、ヴァス氏はair、マリンソン氏はwindと訳しています。

腹部の火

体の中には様々なチャクラや重要な部分があって、ここで全ては説明しないと書かれていますが、腹部についてはしっかり説明されています。

2.33節「腹部にある太陽円壇の中央に、十二の部分から成る火が燃えている。これが食の消化者である。」

解剖学的にも腹部に「太陽神経叢」という神経の交差点があり、これが胃などの消化器系の働きをコントロールしています。太陽円壇(スーリヤ・マンダラ)という言葉は、これを表しているように思えます。また、チャクラとしてはマニプーラチャクラに関係するように思えますが、ここでは明確にチャクラとして説明されているわけではないようです。

消化には「火」が関わるといわれ、この火は寿命を延ばし、力を栄養を与え、体の成長を司り、病気を無くすとされます。そのため、この火を適切に点火して、師匠の教えにしたがって適切な食物をくべるべしと説明されています。

霊魂と業(カルマ)

霊魂は業の果報を味わう

人間の体の構造について一通り説明された上で、第1章の最後で示された「ジーヴァ(霊魂)」の概念がここで再び登場します。

2.39節「このように構成された肉体の内にジーヴァ(霊魂)が遍在している。ジーヴァは無始の欲望の花輪で飾られ、カルマによって身体に鎖でつながれている。」

細かいところですが、「無始の(始まりのない)」と「終わりのない」と「永遠の」という訳が混在しているようでした。

佐保田氏は過去生から続く経験がつもりつもって現れる性格や性質について「薫習(くんじゅう)」という言葉を用いています。サンスクリット語ではこれを「ヴァーサナー」といい「潜在意識」などと訳すこともあります。輪廻を表す「サンサーラ」や、物事がそのようになる力「サンスカーラ」とともに、ヨーガスートラなどにも出てくる概念です。

この世界のものは全て業から生まれたもので、生類はその業に応じて果報を受けるものであり、人間は業を離れて存在することはないといいます。業によってマーヤー(幻)に覆われた霊魂から全ては生じ、霊魂は業に応じて様々な生を得て経験をしながら解脱を目指していくことになります。

2.47節「前生からの薫習を伴っている迷妄から生じたものを根絶するだけの勝れた力のある智が現れたならば、その智は解脱を完成する。」

智は「この見えている世界の全ては幻であり、ブラフマン(梵)しか存在しない」という悟りであり「ジュニャーナ」と呼ばれ、第1章の冒頭から示されていたジュニャーナヨーガの考え方をここで繰り返してます。

これは「直観」によって成される智であり、人から教わって得られるものではないといいます。だからこそ「知る」のではなく「悟る」ということなのでしょう。

第1章でも他の様々な道について述べた上でシヴァサンヒターの道が最上であると主張していたように、ただ智のみによって諸悪徳は消滅する、他の道では不可能である、と再び第2章の最後で強調しています。

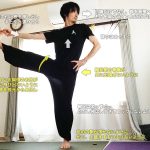

第3章では、気(プラーナ・ヴァーユ)に関する説明から始まって、グル(師匠)に関することなど他のハタヨーガの教典にも見られるような準備に関する要件がまとめられた後、ヨーガの具体的な実践に入っていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【5】3.1-3.9 気(プラーナ・ヴァーユ)の分布と機能

前記事:シヴァサンヒター概説【3】1.51-1.100 真我と世界