現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章、ムーラーダーラチャクラと、そこに眠るクンダリニーに関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

ムーラーダーラチャクラの位置・特徴

5.78節「〔ムーラーダーラ・チァクラ〕肛門から二指だけ上方で、リンガ(男根)の下一指のところに、どの面も四指幅である球根に似たものがある。」

5.79-80節「肛門と性器の間に、顔を背後に向けたヨーニ(座)がある。このなかにサマとよばれる球根があって、そのなかにかのクンダリー神がいつも住んでいる(七六)。すべての気道を抱えこんで、三巻き半のとぐろを巻いている。口に自分の尾をくわえて、スシュムナー気道の入口に陣取っている(八〇)。」

ムーラーダーラチャクラの位置と形状、そしてそこに女神クンダリニーが眠っていることが説明されています。

位置に関しては、佐保田訳とマリンソン訳では上記の通りですが、ヴァス訳では「直腸から二指上方、リンガの二指下方」となっています。

眠っているクンダリニーの姿として現代でも一般的に知られている、三回半のとぐろを巻いたヘビの描写が示され、自分の尾を口にくわえているというウロボロスの様相も記されています。

ムーラーダーラチャクラの位置と特徴に関する説明をざっとまとめると、以下のように記されています。

- 肛門から二指だけ上方で、リンガ(男根)の下一指のところにある。

- 形は球根に似ていて、四指幅の大きさである。

- バンドゥーカの花のように美しい愛の種字がある。

- みがかれた黄金に似ている。

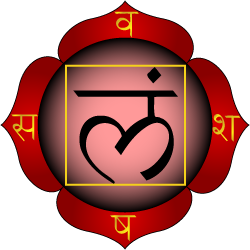

- 蓮華の4つの花弁は、वं vaṃ, शं śaṃ, षं ṣaṃ, सं saṃのきらめく文字に照らされている。

出典:Wikipedia 「Muladhara」

この図は、シヴァサンヒターに描かれているわけではありません(図は一切ありません)。一般的にムーラーダーラチャクラのシンボルとして描かれている図を、Wikipediaから引用しましたが、この図でも各花びらに4つの梵字が書かれています。真ん中の梵字がlamで、ムーラーダーラチャクラのビージャマントラとして唱えられています。

ムーラーダーラチャクラに宿るスヴァヤムブー・リンガ

チャクラの説明の中に、「スヴァヤムブー・リンガ」というものが何度か出てきます。

佐保田訳では「このチャクラは一名クラ(胎宮)と呼ばれ、金色に輝き、スヴァヤムブー・リンガがこのチャクラに加わっている。ここにはドゥヴィランダというシッダ尊がましまし、ダーキニーという女神もまします。」と書かれており、ヴァス訳では「スヴァヤムブー・リンガの近くにはクラ(家族)と呼ばれる領域があり、そこを司る達人はドゥヴィランダ、そこを司る女神はダーキニーと呼ばれている。」となっています。

どの言葉が何を指しているのかが、訳者によって微妙に異なるようにも思えますが、佐保田訳によればムーラーダーラチャクラの領域は金色に輝き、そこに「スヴァヤムブー・リンガ」があるということになるようです。その解釈では、スヴァヤムブー・リンガはクンダリニーの別名ということになるかと思いますが、ヴァス訳・マリンソン訳ではムーラーダーラチャクラの別名であるとしている節もあるようです。また佐保田訳でも後のほうで「自己の内のリンガに念想すべし」という節があり、これは文脈的にはチャクラのことを表していそうはありますが、実際はクンダリニーを表しているのか不明なところもあります。とはいえこの状態においては、ムーラーダーラチャクラとクンダリニーは一体となって輝いているということになるでしょう。

「スヴァヤムブー」は、自存すなわち自分が自分の原因である存在、というように佐保田氏の注釈で説明されています。ヴァス訳・マリンソン訳では「Self-born」と訳されています。「リンガ」は男根に関係する象徴ですので、「自発的に生まれて自らの力で輝くリンガ」ということになるでしょう。

後述するクンダリニーの特徴の中に、「自分の光で輝いている」というものがありますが、そのようにクンダリニーは、他の力に依存せず、自ら光り輝いているエネルギーということのようです。

現代では一般的にスヴァヤムブー・リンガは、寺院などに祀られている「人の手で加工したものではなく、洞窟内などで自然の力で作られたリンガ(石などでできた男根状の神器)」のことを主に指しているようです。画像を検索すると、鍾乳石のような滑らかな形のリンガがよく見つかります。

ドゥヴィランダは佐保田氏の注釈によれば「2つの卵をもつもの」、ダーキニーは仏教では荼枳尼天とも呼ばる鬼女です。以下のトゥリプーラバイラヴィーとともに、クンダリニーは恐ろしい力を持った女神に関連して説明されることが多いようです。

三者一体となった女神トゥリプーラバイラヴィー

訳者によって微妙に異なる解釈が続きますが、佐保田訳では「シャクティにまとわれたスシュムナー気道」「そこに存在するすばらしい種字」「秋の月のように明るい光」についての説明があり、これら三者が一体となったものをトゥリプーラバーイラヴィー(トリプラバーイラヴィー)女神であるとしているようにも読めますが、少し日本語の文脈も微妙で解釈が難しいところです。ヴァス氏はカッコで注釈を加えて「火・日・月」の三者が一体になったものである、としています。

トゥリプーラバイラヴィーは、佐保田氏の注釈によればシヴァ神の妃ドゥルガーの別名で、戦いや恐怖などを象徴する女神です。シヴァの妃であるなら、これはすなわちクンダリニーのことを表しているのでしょう。また、「ビージャとよばれる至上の光というのも同一物の名称である。」という説明も加えられています。

つまりこのセクションにおける「クンダリニー」「ビージャ」「トゥリプーラバイラヴィー」といった名前は同じものを表しているようです。

会陰に眠っているシヴァ神の妃(クンダリニー)が覚醒して、スシュムナーを上っていき、頭にいるシヴァ神に合一するというのが、クンダリニーヨーガの象徴的な描かれ方です。

このようにこのセクションでは様々な別名でいろいろなものが説明されていて、解釈は難しいところではありますが、歴史上のいろいろな道でいろいろな言われ方をしていたものが、結局はシヴァサンヒターのヨーガでは同じものを表しているのだ、とまとめようとする意図を感じます。このような試みは、ヨーガスートラでも仏教の教えを吸収しようとする表現が多く使われていて、共通するものがあります。

光輝くトゥリプーラバイラヴィーは、「百万の太陽の如くに光り輝き、しかも百万の月の如くに清涼である。」というように特徴が示されています。

クンダリニーに関する説明

ムーラーダーラチャクラに関する説明のセクション内ではありますが、そこに眠っているクンダリニーに関する説明も、数節に渡って詳しく示されています。

クンダリニーはここで「ビージャ(種字)」という別名で呼ばれています。「ビージャ」自体はチャクラの覚醒などにも用いられる1音節のマントラで、神々それぞれに対応するビージャマントラや各チャクラに対応するビージャマントラなど様々なものがありますが、佐保田氏の注釈によればここで出てくる「愛の種字(カーマ・ビージャ)」とも呼ばれているビージャマントラはklīm(クリーム)であると説明され、これは愛の女神カーマデーヴァあるいはカーリーに関連するビージャマントラです。

ざっとクンダリニーに関する説明をまとめると、以下のようになります。

- すべての気道を抱えこんで、三巻き半のとぐろを巻いている。口に自分の尾をくわえて、スシュムナー気道の入口に陣取っている。

- 蛇の姿で眠っていて、自分の光で輝いている。

- 身体の分節の配列は蛇のそれに似ている。

- 彼女は言葉の守護神であって、ビージャ(種字)とよばれる。

- ヴィシュヌのシャクティである。

- 強烈で、金色に輝いている。

- サットヴァ・ラジャス・タマスのトリグナの生みの母である。

- 行動性と感知性の両者を備えて、体内をあまねくめぐる。

- 微細にして深紅の光を帯びる。

- クンダリニー女神の上できらめいている光明がカーマ・ビージャ(愛の種字)と呼ばれるものである。

- あるときは立ち上がり、あるときは水中に没する。

- ヨーニ(会陰部)にとどまっている。

ムーラーダーラチャクラの覚醒法

ムーラーダーラチャクラとクンダリニーについて説明が続いてきましたが、その覚醒方法については、ここでは詳細に示されているわけではないようです。ただ、いくつかヒントになりそうな文言が並んでいます。

チャクラに対する念想

よく出てくる文言としては、「チャクラに対して念想を施すべし」といったフレーズです。この念想だけで、一切の罪から解放されるとも説明されています。

クンダリニータントラでも、各チャクラの覚醒方法の中には、チャクラの位置やクシェートラム(チャクラ対応する体表の点)の確認と、そこに対する意識の集中の行法が含まれています。筋収縮を伴うテクニックも多いですが、根本的にはやはりその位置への意識の集中が、基本の行法ということになるでしょう。そのために、このセクションの最初で「肛門から二指だけ上方で、リンガ(男根)の下一指のところに、どの面も四指幅である球根に似たものがある。」というように詳細な位置と形状が説明されていました。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【42】第3章 5節:ムーラーダーラチャクラの覚醒方法

マントラ

また、マントラを唱えることについても言及されています。マントラなどの音を用いることは、チャクラ覚醒などにおいて重要な行法であると思われます。

参考:チャクラ研究まとめ|位置・数・覚醒(チャクラを開く)方法・チャクラの整え方

マントラを唱えているだけで、マントラシッディ(マントラによる成就)が得られる、と説明されていますが、具体的にどのマントラを唱えるべしということは説明されていません。

「ヨーギーの口中ではサラスヴァティー女神がいつも激しく踊っている」という説明が加えられています。サラスヴァティーを礼拝する長文のマントラやビージャマントラ(ऐं aiṃ)もありますが、それらを唱えるべしと明記されているわけではないようです。サラスヴァティーは芸術と学問の神なので、歌として発声することにも関係しているのかもしれません。

ムーラーダーラチャクラに関係するビージャマントラに関しては、このセクション内ではカーマビージャのक्लीं klīmと、4枚の花弁に示されたवं vaṃ, शं śaṃ, षं ṣaṃ, सं saṃが出てきました。また、現代でムーラーダーラチャクラのビージャマントラとして一般的に唱えられているのは「lam」です。佐保田氏の注釈によれば、スヴァヤンブー・リンガを表す梵字が「la」であるといいます。

ムーラーダーラチャクラの機能

上記のようにムーラーダーラチャクラへ常に念想を行うことによって、以下のような効果が得られると説明されています。

- ダールドゥリー・シッディ(カエルの如く高く飛び上がる超能力)が得られ、次第に高く大地を離れることができるようになる。

- 身体はますます美しくなる。

- 食物消化の火は増強する。

- 無病と鋭敏さと一切智が現れる。

- 過去・現在・未来の出来事を、その原因もろとも知り尽くす。

- 未分の教説をも、その秘儀と一緒に悟る。

- 老衰、死、その他無数の苦患の奔流が消滅する。

- 罪の激流は確実に消え去る。

- 心中に念願する結果はすべて実現する。

- 解脱の付与者である神に会う。

- 毎日怠りなく念想することで、6ヶ月でシッディが得られ、気はスシュムナー気道に入る。

- 精神を克服し、気と精液の保存に成功する。

- この世とかの世におけるシッディを得る。

このあとに第2チャクラのスワディシュターナチャクラの説明が始まりますが、このあとのいくつかのチャクラの説明に比べて、このムーラーダーラチャクラの説明はとても長く、クンダリニーが眠っている場所でもあり、とても重要とされていることが感じられます。

次記事:シヴァサンヒター概説【17】5.103-5.138 7つのチャクラの特徴

前記事:シヴァサンヒター概説【15】5.32-5.77 瞑想法(観想法)