現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第3章の、ヨーガ修行で避けるべきこと(禁戒)・行うべきこと(勧戒)や、生活リズムに関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

ヨーガ修行で避けるべきこと(禁戒)

3.35節「ここで我々が遠ざけねばならないところの、ヨーガに対する最大の障碍を教えよう。ヨーギーたちが輪廻の苦の海を渡って進んでゆけるように。」

ハタヨーガの修行を進めるにあたって、まず避けるべきこと(禁戒)を挙げています。

ヨーガスートラも8段階のヨーガを示していましたが、まず第1段階として5つの禁戒「ヤマ」を挙げ、第2段階として5つの勧戒「ニヤマ」を挙げていました。先に禁戒を挙げて、次に勧戒を挙げるという流れは同じのようです。

そしてヨーガスートラより後の時代に編集されたとされるハタヨーガプラディピカーでは、そのヤマとニヤマはそれぞれ10項目になっています。

以下に参考記事を貼っておきますが、この記事内でもシヴァサンヒターの禁戒・勧戒の後にヨーガスートラとハタヨーガプラディーピカーの禁戒・勧戒のリストを加えておきます。

参考:ヨーガスートラ解説 2.28-2.32 〜アシュターンガヨーガとヤマ・ニヤマ〜

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 1.12-1.16 〜ハタヨーガを行うための諸条件〜

これらの禁戒・勧戒は、時の流れに応じて変化していったようです。時代によって人々の煩悩が変わっていくのは自然なことなので、修行における条件もそれにつれて変化していったのでしょう。

シヴァサンヒターの禁戒

シヴァサンヒターの禁戒、避けるべきものは、以下のように23個もあります。ここでは佐保田訳とマリンソン訳を比較しながら、ある程度わかりやすい文言を選んでみています。

- 酸味のもの

- 渋味のもの

- 刺激の強いもの

- 塩味のもの

- からし

- 苦味のもの

- 出歩きすぎること

- 日の出前の水浴

- 油であげたもの

- 盗み

- 暴力・殺生

- 他者への憎しみ

- 我慢・プライド

- 素直でないこと

- 断食

- 不誠実

- 愚行

- 残忍・動物虐待

- 女性との交際

- 火の使用

- おしゃべりすぎること

- 好き嫌い

- 大食

微妙に訳者によって異なっているものもありましたが、ざっとまとめるとこのようなリストになります。

全部禁止されたら、いったい何を食べたらいいのか?人として生活できるのか?という印象も受けますが、「ほどほどにせよ」というものと「厳しく禁止せよ」とされるものが混ざっているようにも思えます。食べ物の味に関しては、以下の記事でも紹介した、アーユルヴェーダにおける味とドーシャバランスの話などと比較される場合もあるようです。

参考:食物の6味と6性質 〜今の体質(ドーシャ:ヴァータ・ピッタ・カパ)に合ったものを食べる、アーユルヴェーダの助言〜

この禁戒のリストを見てみると、暴力・不誠実・盗みなどヨーガスートラのヤマの項目もいくつか含まれているようです。大食を避けることなどは、ヨーガスートラの時代にはありませんでしたがハタヨーガプラディピカーのヤマには含まれています。

ヨーガスートラのヤマ(禁戒)

- 非暴力

- 正直・誠実

- 不盗

- 梵行・禁欲

- 不貪

ハタヨーガプラディーピカーのヤマ(禁戒)

- 非暴力

- 誠実

- 不盗

- 梵行(禁欲)

- 忍耐

- 剛健

- 仁慈

- 廉直

- 節食

- 浄潔

(佐保田訳による)

ヨーガ修行で行うべきこと(勧戒)

シヴァサンヒターの勧戒

禁戒に続いて、勧戒もたくさん挙げられています。

順番や数が訳者によって少し異なっており、佐保田氏は独自に分類して1〜6の番号を振り、ヴァス氏は一つずつ1〜19の番号を振り、マリンソン氏は番号を振らずに20の勧戒を並べています。

この部分はシヴァサンヒターを扱う際に「だいぶ細かいなー!」とよくネタにされるところなので、三者の訳を並べて比較してみようかと思います。

佐保田訳による勧戒のリストは、以下のようになっています。

- 次のものがらを用いること─酥油、牛乳、甘美な食物、石灰抜きのきんま、樟脳、脱穀した穀物、入口の小さい快適な庵室

- 定論を聴聞すること

- いつも無執着で家事に従事すること

- ヴィシュヌ神の名をたたえ歌うこと

- 美しい音楽を聞くこと

- 次のことを実行すること─堅忍、忍受、苦行、清潔、節度、敬虔、グルへの奉仕

ヴァス氏の訳は、以下のようになっています。

The great Yogi should observe always the following observances:-He should use 1 clarified butter, 2 milk, 3 sweet food, and 4 betel without lime, 5 camphor; 6 kind words, 7 pleasant monastery or retired cell, having a small door; 8 hear discourses on truth, and 9 always discharge his household duties with vairâgya (without attachment) 10 sing the name of Vishnu; 11 and hear sweet music, 12 have patience, 13 constancy, 14 forgiveness, 15 austerities, 16 purifications, 17 modesty, 18 devotion, and 19 service of the Guru.

これを和訳して並べると、以下のようになります。

- 良質なバター

- ミルク

- 甘いもの

- 石灰抜きのキンマ(噛みタバコ)

- 樟脳

- 優しい言葉

- 小さな扉のある快適な修道院または庵室

- 真実に基づいた話を聞くこと

- 常に執着を捨てて家事を行うこと

- ヴィシュヌ神の名を歌うこと

- 良い音楽を聴くこと

- 忍耐

- 節操

- 許し

- 苦行

- 浄化

- 謙虚

- 献身

- グルへの奉仕

マリンソン訳は以下のようになっています。

Milk, ghee, sweets, betel without lime, camphor, unhusked and ground food, a beautiful hermitage, fine cloth, listening to philosophical discourses, constant dispassion, domestic duties, singing the name of Vishnu, listening to harmonious music, resolve, patience, austerity, purity, modesty, understanding, and attendance upon one’s guru: the yogi should always practice these observances to the utmost.

これを和訳して並べてみると以下のリストになります。

- ミルク

- ギー

- 甘いもの

- 石灰抜きのキンマ(噛みタバコ)

- 樟脳

- 殻をむいた、穀物や地中にできる食べ物

- 美しい庵室

- 良質な衣服

- 哲学的な話を聞く事

- 常に冷静・平等でいること

- 家事

- ヴィシュヌ神の名を歌うこと

- 調和のとれた音楽を聴くこと

- 決意

- 忍耐

- 苦行

- 清浄

- 謙虚

- 悟性

- グルへの奉仕

このようになっていますが、微妙〜に異なるところがあるようです。

ちなみに苦行はタパス、浄化・清浄はシャウチャで、ヨーガスートラのニヤマの一部が含まれていることになります。しかしヨーガスートラの頃と比べると、かなり具体的な勧戒になったものです。

また、シヴァサンヒターなのにヴィシュヌ神への讃歌が含まれているのも興味深いですね。これもシヴァ派ではない立場からまとめられたテキストであるということが影響しているのかもしれません。

ヨーガスートラのニヤマ(勧戒)

- 清浄

- 知足

- 苦行・熱意

- 読誦

- 祈念・献身

ハタヨーガプラディーピカーのニヤマ(勧戒)

- 苦練

- 知足

- 神霊信仰

- 布施

- 自在神供祀

- 聖教の聴聞

- 慚愧

- 賢明

- マントラ念誦

- 祭祀

(佐保田訳による)

調気(調息)の実践と生活リズム

このようにたくさん挙げられた禁戒・勧戒を守りながら、ヨーガの修行を進めていくことになります。

前記事(シヴァサンヒター概説【6】3.10-3.34 師匠とヨーガ修行の条件・基本の呼吸法)で挙げられた、ヨーガが深まっていく4段階(アーランバ段階・ガタ段階・パリチャヤ段階・ニシュパティ段階)は、すなわち「気がどのくらい整っているか(調気)」ということに対応しているので、ここからは「気」についてより詳しく扱うための話が続いていきます。

「気」を扱う上では、呼吸法、特に息を止めるクンバカが重要になってきますし、また「気」の状態に応じてどのように寝起きや食事などの生活リズムを決めていくかといった話も説明されていきます。

気のバランスと、寝起きや食事のタイミング

3.43節「風が日の場所に入った時にヨーギーは食事をなすべし。風が月に入った時に行者たちは床につくべし。」

この一節は、1日の生活リズムを考える上で重要な意味を持っています。

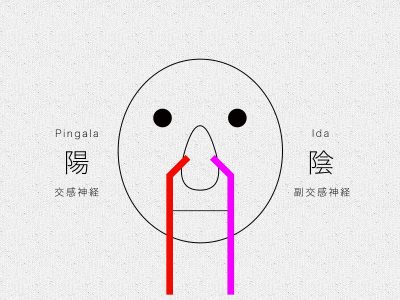

佐保田氏はこの節に注釈を加えていますが、右鼻(ピンガラー・太陽の気道)がよく通っている時は起きるのに適している時間帯であり、左鼻(イダー・月の気道)がよく通っているときは寝るのに適しているといいます。

この話は、私もレッスンで自律神経と片鼻呼吸の話をするときによく引用しています。

アーユルヴェーダの考え方などでは昼の10〜14時に火の力が強まるので食事をするべきであるなどの考え方がありますが、ここでは「風が日の場所に入った時」がいつなのか、具体的な時間帯は示されていません。

人それぞれ気のタイプが異なるので、最適な食事の時間や寝起きする時間も異なると考えても良いかもしれませんが、いずれにしてもこのように気の流れや強さは1日の中で変化していきますので、それをしっかり感じ取りながら生活し、調気の実践をしていくのが良いでしょう。

調気(調息)法の実践

調気(調息)のやり方と時間帯は、前記事に出てきた内容を繰り返しますが、以下のように規則正しく行っていきます。

「左鼻から吸って、息を止めて、右鼻から吐いて、右鼻から吸って、息を止めて、左鼻から吐く」

「これを毎日、暁・正午・日没・夜半の4度にわたって20回ずつ、3ヶ月間、いっさいの相対の念(苦楽・愛憎など)を離れて怠らずに実践する」

また、食事の直後や過度に飢えているときには調気の実践をしてはならないが、熟達した者ならばそれにとらわれる必要はないと指示されています。食事は、少量ずつを数回に分けて食すべしという指示もあります。

3.47節「意のままにイキを止めることができるようになったならば、クンバカは確実に成就したのだ。ケーヴァラ・クンバカが成し遂げられたならば、ヨーギーの意のままにならないことはこの世に何も無い。」

この後、先に挙げられたハタヨーガの4段階についての話に入っていきますが、それはすなわちクンバカ(息を止めること・呼吸法)がどのように行えるようになったか、ということと直接関係しているという形で説明されていきます。

究極のクンバカは、自然に息が止まって心が全く波立っていない「ケーヴァラ・クンバカ」の状態です。これはハタヨーガのゴールの状態であり、他の教典にも見られます。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 2.71-2.78 〜最後のプラーナーヤーマ、ケーヴァラ・クンバカ〜

参考:ゲーランダサンヒター概説5.46-5.96 〜8種のクンバカ〜

ケーヴァラ・クンバカは、意図して行う通常の止息とは全く異なり、気が完全に整っていくにつれて「自然に起こるクンバカ」です。

そこに至るためにハタヨーガでは、先に示された基本の片鼻呼吸法のような「意図的なクンバカ」を含む様々な行法を行っていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【8】3.48-3.81 ヨーガ修行の4段階(アーランバ・ガタ・パリチャヤ・ニシュパティ)

前記事:シヴァサンヒター概説【6】3.10-3.34 師匠とヨーガ修行の条件・基本の呼吸法