現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第3章の、師匠(グル)とヨーガ修行の基本条件に関する部分を読んでいきます。

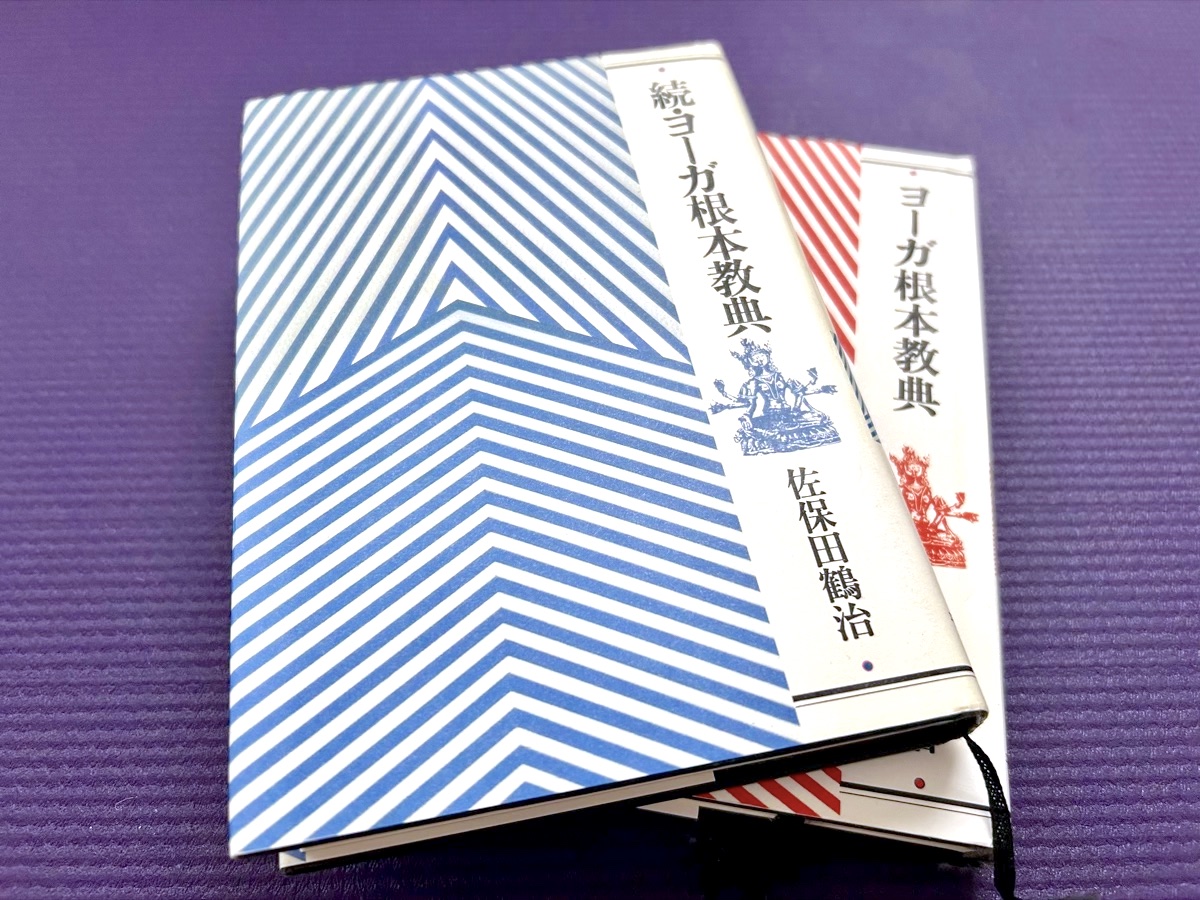

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

師匠(グル)とは

顕教と密教(タントラ)

世の中には、書物などで大勢へ広く伝えられる「顕教」と、師匠から弟子へ直接伝えられる「密教(タントラ)」の教えがあり、ハタヨーガは密教的なものであると言われています。

そのため、ハタヨーガの教典には師匠(グル)についての記述がほぼ必ず含まれています。

師匠(グル)とはどんな存在か

グルという言葉を聞くと、日本ではオウム真理教を思い出してしまう人もいるかもしれませんので、あまり印象の良い言葉ではないかもしれませんね。

密教のグルは、一般的な学校の先生などとは異なり、全てを捧げるようにして教えを授けてもらうような存在です。弟子の準備ができた時にようやく本物の師匠が現れる、などと言われますが、本当に全て信頼できるような師匠に出会えるのは非常に稀なことかもしれません。

3.11節「グルの口から出た術智だけが有力である。それ以外の仕方による術智は効果が無く、無力であって、その上非常な苦痛を伴う。」

3.13節「グルは疑いもなく弟子にとって父であり、母であり、神である。それ故にグルはすべての人に行為と心意と口とを以て奉仕されるのである。」

3.14節「グルの恩恵によって、自己にとって善いものは悉く得られる。それ故に、グルには常に奉仕すべきである。さもなければ善いことは何も得られない。」

佐保田氏はヴィディヤーという言葉を「術智」と訳しています。ヨーガスートラなどでは、全ての煩悩の元が「無知:アヴィディヤー」であるといいます。

ヨーガの修行では、良き師匠の教えがなければその術智が得られず、苦痛を伴った道になると説明されています。

師匠の必要性や出会い方に関しては、私も過去にいろいろ書いてきました。

クンダリニータントラでも、序盤に師匠に関する話が詳しく語られています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【15】第1章 6節-1:クンダリニーヨーガの準備

シッディ(成就・霊能)を得るためのヨーガ修行の条件

ヨーガ修行の基本的な心構え

シッディという言葉は「成就」「達成」などを意味しますが、同時に副産物的に得られる「超能力」「霊能」を表す場合もあります。

用語:シッディ siddhi

3.17-18節「物欲に執する人々、グルに対して信頼の念をもたない人々、多くの欲望をもっている人々、グルに対する崇敬の念を欠いた人々、無駄話にふける人々、ことばの残忍な人々、グルに満足を与えない人々はヨーガのシッディを得ることは到底できない。」

3.19-20節「シッディを得るための第一条件は、わがヨーガ修行は必ず実を結ぶであろうという信念である。第二には、ヨーガに対して信頼の念を抱いていること、第三にはグルに対して供養をすること、第四には平等心を持つこと、第五には諸感覚器官の抑制、第六には節食がヨーガ修行の前提条件であって、第七の条件は無い。」

ヨーガ修行の基本的な心構えが並べられていますが、ここにもグルに関することがたくさん含まれています。

私はシヴァサンヒターを最初に読んだ時に、3.19節の「わがヨーガ修行は必ず実を結ぶであろうという信念」という言葉を見て、勇気をもらった記憶があります。

不安や疑いを抱いたまま進んで行っても、なかなかうまく進まないことも多いでしょう。

生活や修行場所などの条件

ここで「節食」が条件に入っていますが、ゲーランダサンヒターやシヴァサンヒターには食べ物に関する細かい指示も含まれています。

ゲーランダサンヒターでは以下の5.16節あたりのプラーナーヤーマの章の中に含まれていて、シヴァサンヒターでは後ほど3.36節あたりで説明されます。

参考:ゲーランダサンヒター概説5.1-5.32 〜プラーナーヤーマを行う際の条件〜

ハタヨーガの修行を行う環境については各教典に説明がありますが、シヴァサンヒターでは以下のように比較的簡潔に示されています。

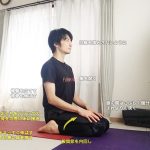

3.22節「ヨーギーは美しい庵室で、蓮華坐の姿勢をとって、クシァ草で作った敷物の上に坐る。そして、呼吸の修習を始めるべし。」

ゲーランダサンヒターではプラーナーヤーマの章の冒頭で、より詳しく庵の場所や作り方について説明されていました。

ハタヨーガプラディピカーでは以下の第1章の序盤で説明されています。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 1.12-1.16 〜ハタヨーガを行うための諸条件〜

蓮華坐(パドマーサナ)は、達人坐(シッダーサナ)とともにハタヨーガにおける重要な坐法として挙げられています。

基本の調気(調息)法と、ヨーガ修行の4段階

気を整えていく

良き師匠が見つかり、環境が整ったところで、調気(調息・気を整える)法の実践に入るように指示されています。

3.24節「そこで賢明なる行者は、右の親指を以てピンガラー気道(右の鼻孔)をふさぎ、イダー(左の鼻孔)を以て気を満たすべし。そして力に応じてクンバカをなすべし。それから右鼻を通じてゆっくりとイキを吐くべし。決して乱暴に行なってはならない。」

3.25節「今度はピンガラー気道を以て気を満たし、力に応じてクンバカをなし、イダー気道を以て気を吐くべし。それは粗暴でなく、極めてゆっくりと行なうべし。」

これは現代でも行われている片鼻呼吸法と同じやり方です。

「左鼻から吸って、息を止めて、右鼻から吐いて、右鼻から吸って、息を止めて、左鼻から吐く」というのが基本的なやり方です。

これを毎日、暁・正午・日没・夜半の4度にわたって20回ずつ、3ヶ月間、いっさいの相対の念(苦楽・愛憎など)を離れて怠らずに実践することで、気道が清掃されると説明されています。

このセクションはとても具体的で実用的な印象です。ここに書かれていることをしっかり実践するだけでも、心身に変化が起こり始めるかと思います。

シヴァナンダ氏のクンダリニーヨーガでも、基本のプラーナーヤーマとして冒頭に片鼻呼吸が示されていましたので、その重要性と効果は現代でも多くの人が感じているのでしょう。

参考:「クンダリニーヨーガ/シヴァナンダ(著)」の冒頭部分で示されるプラーナーヤーマ

参考:アヌローマヴィローマプラーナーヤーマ(ナディショーダナ・片鼻呼吸法)の効果・やり方

ヨーガ修行の4つの段階

気道が清められたとき、ヨーガの修行は「アーランバ」という第一段階に入るといいます。気が整っていくにつれて、修行は以下の4つの段階に進んでいくと説明されています。

- アーランバ段階

- ガタ段階

- パリチャヤ段階

- ニシュパティ段階

ハタヨーガの4段階については、以下ハタヨーガプラディピカーの第4章でも少し詳しく説明されていました。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 4.69-4.114 〜ラージャヨーガへ至る段階〜

シヴァサンヒターでもこの3章の中で、調気が進んでいく過程に応じて各段階に進んでいく様子が詳しく説明されていきます。

この後、修行を進める上で避けるべきことや食べ物のことなど、ヨーガ的な生活における細かい注意事項の説明が続いていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【7】3.35-3.47 ヨーガ修行の禁戒・勧戒と生活リズム

前記事:シヴァサンヒター概説【5】3.1-3.9 気(プラーナ・ヴァーユ)の分布と機能