現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章の最後、マントラ行法に関する部分と、ハタヨーガの実践に関する全体的なまとめの部分を読んでいきます。

用語:マントラ mantra

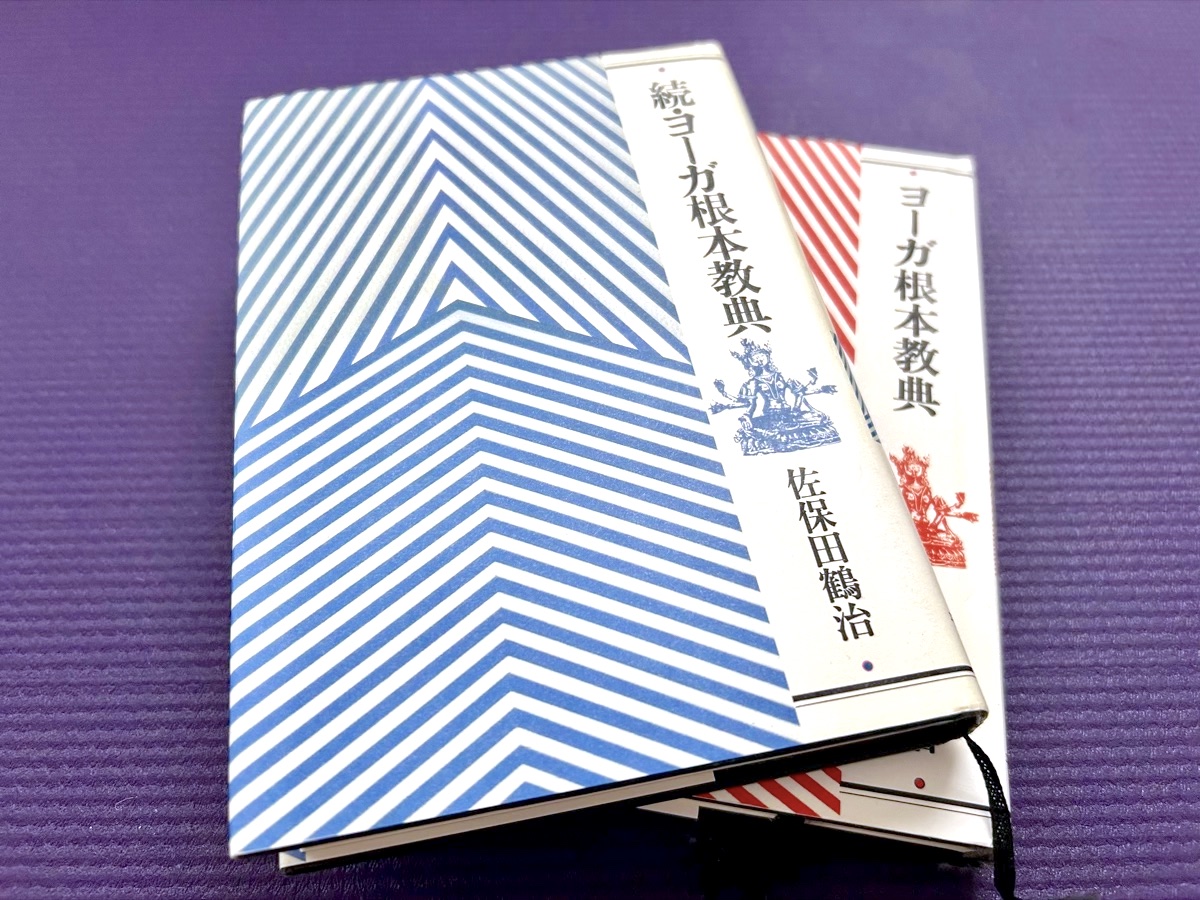

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

マントラ行法

5.239節「今やわれは至上の行法たるマントラ行法を説こう。この行法を修することによって、地上界と天上界の幸福をそろえて手に入れることができる。」

ここまでいろいろなハタヨーガの行法が示されてきましたが、佐保田訳ではマントラ行法が至上であると記されています。マリンソン訳では、best mantra practice(最上のマントラ行)となっていて、意味が異なるように思えます。

マントラは、日本では「真言」などと呼ばれています。チャクラにはそれぞれ対応するマントラがあり、ここでもいくつか示されています。

ただ、原文では「チャクラの中にそれぞれ種字がある」とだけ説明されていて、具体的に何の音なのかは書かれておらず、師匠から授けられるものであるといいます。

佐保田氏の注釈によれば、以下の3つのマントラであるとのことです。これら3つのマントラ行によって、シッディが得られるといいます。

- ムーラーダーラ:aim(言葉の女神ヴァーチから生じた種字)

- アナーハタ:klīm(愛の種字)

- アージュニャー:strīm(シャクティと呼ばれる種字)

5.244節「このマントラをグルから学んで、速からずおそからざるテンポで、心に疑いを抱かず、シラブルとシラブルの間の連綴を正しく誦唱すべし。」

5.245節「心得ある行者はマントラに心を集中して、教典の規定通りに女神トリプラバーイラヴィーの前で一〇万回の護摩を焚き、三〇万回このマントラを誦唱すべし。」

トリプラバーイラヴィー(トゥリプラバーイラヴィー)は以下の記事の部分にもでてきましたが、シヴァ神の后の女神ドゥルガーの別名であり、クンダリニーの象徴でもあります。

参考:シヴァサンヒター概説【16】5.78-5.102 ムーラーダーラチャクラとクンダリニー

ただ、この章自体が、「シヴァ神が后のパールヴァティーに対して語っている」という体裁のため、パールヴァティー・ドゥルガー・トリプラバーイラヴィーを同一視するとなると、よくわからないことになります。異なる神を同一視するようになるのは、歴史上よくあることですが、この時点では別の女神あるいは同一神の別の状態と考えるのかもしれませんし、細かく研究する必要があるかもしれませんが、一旦ここではやめておきます。

いずれにしてもマントラは非常に重要なものであり、たしかな効果があるものを私も思いますので、安易に人に教えたり唱えてもらったりすることは控えようと思い、オープンクラスでは唱えないようにしています。

シヴァサンヒターでは、以下のようにマントラの効果が語られています。

マントラの効果

マントラを〇〇万回唱えることによって、以下のような様々な効果が得られると説明されています。

- 10万回:若い女性たちは恋に酔いふるえて、恥じらいも忘れて、恐れる心なく、行者の足下に打ち伏す。

- 20万回:その地域にすむ人は、家庭の不和から逃れて、まるで巡礼の聖地へでも行くように、行者のもとに来て、自己の所有物のすべてを進上して、その支配下に止まる。

- 30万回:地域支配の神々がその支配地域とともに行者の支配下に来る。

- 60万回:大地の守護神がその従臣たちをひきいて行者の支配下に来る。

- 120万回:ヤクシャ、ラクシャ、ウラガ等の種族の王たちが支配下に来て、行者の命令を行う。

- 150万回:シッダ、ヴィディアーダラ、ガンダルヴァ、アプサラ等の種族がすべて支配下に来る。速やかに霊聴の智と一切知の力が生ずる。

- 180万回:現在の肉体のままで空中に浮き上がり、地上を離れて、神々しい身体に生まれ変わる。そして自由に世界中を遊歩し、終いには大地の裂け目を見る(大地の内部に入ることができる)。

- 280万回:ヴィーディアーダラの主人公となり、強力なカーマルーパ神となる。

- 300万回:ブラフマー神、ヴィシュヌ神にもひとしいものとなる。

- 600万回:ルドラ神(シヴァ神の別名)の力を得る。

- 800万回:ラマラの力を得る(佐保田訳)。全てを楽しむ者となる(ヴァス訳)。シャクティの原理となる(マリンソン訳)

- 1000万回:梵の中に没入する。

マントラをたくさん唱えることによって、世俗的な効果から始まり、最終的には神に等しい力を得て、そして最終目的であるブラフマンへの没入が成るといいます。

ハタヨーガの実践

5.263節「この教典を毎日始めから終わりまで読むならば、疑うまでもなく、ヨーガ行のシッディは次第に現れてくる。これを毎日礼拝する賢明な行者は終いには解脱に達するのである。」

5.264節「解脱を求めるすべての修行者にはこれを読んで聴かせるべし。ただし、実修を力行する人だけしかシッディは得られない。実修しない人にどうしてシッディがあり得よう。」

知識として知っているだけでは、もちろん不十分で、実践しなければ結果は得られません。

ヨーガや微細な世界のことなどを学び始めると、一般常識に固められた社会とはかけ離れた世界が垣間見えて、本当に色々な学びがあります。

「研究者」としての立場からすれば、学ぶことで満足するのも良いでしょう。「実践者」の立場で臨むのであれば、知識だけで満足してはいけません。

5.268節「家庭で児孫や妻妾にとり囲まれて住みながら、愛着を離れて、心の中でヨーガの道を歩むならば、後にはシッディの前兆を見つけ、わが教えを実行して、遊戯三昧の日々を送ることができる。」

これが、シヴァサンヒターの最終節となります。

ハタヨーガは密教的なものではありますが、僧侶の人々だけに向けた行法ではなく、社会生活を送る一般人でも、解脱に至れる行法であると主張しています。

ただし、見た目は一般的な生活をしながらも、「執着を捨てよ」ということが念押しされています。マリンソン訳では「internally abandoning attachment(内面では、執着を捨てよ)」と書かれています。

私も今のところは東京の真ん中で生活しながら、そんな境地を目指して、研究と実践を深めています。

参考:ヨガ雑談チャット 執着を手放すための考え方 2025.10.10.22:10-22:50

前記事:シヴァサンヒター概説【19】5.196-5.238 ラージャヨーガに至るハタヨーガ