現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章、ハタヨーガのゴールであるラージャヨーガ、そしてさらに極まった状態のラージャ・アディラージャヨーガに関する部分を読んでいきます。

用語:ラージャ rājā

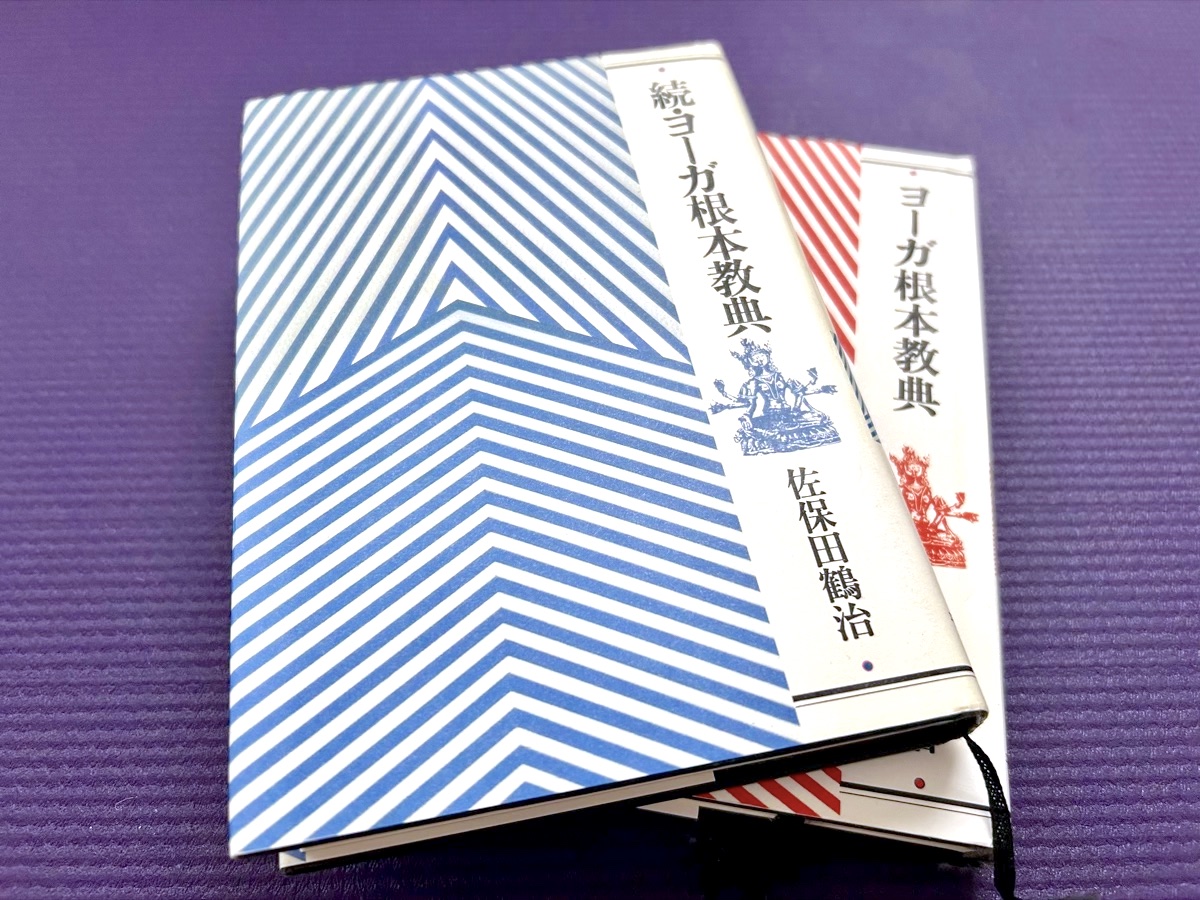

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

この記事の目次

ラージャヨーガ

5.196節「この月神の座の上に、神々しい姿のサハスラーラ蓮華がある。この蓮華はブラハマ・アンダ(梵卵)とよばれるこの肉体の外部にあって、解脱の恵みてである。」

ここで説明されているサハスラーラチャクラは、佐保田訳5.161節などで説明されていた「口蓋の根もと」とは異なる位置を示していますが、佐保田氏の注釈によれば「頭頂の上に出て、下向きに開いて頭頂を覆う形になっている」となっていて、同じものを示しているのかどうか、不明瞭な印象です。「口蓋の根もと」という表現に比べると、頭頂の上にあるほうが、現代ヨガで用いられているサハスラーラのイメージに近いように思えます。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【37】第2章 10節:サハスラーラの位置や特徴

サハスラーラをカイラス山と同一視し、そこにシヴァ神が住んでいて、この神の御座所を念想することによって以下のような様々な効果があると説明されています。カイラス山は前にも出てきましたが、チベットの聖なる山で、大宇宙にあるものは、体内の小宇宙にも全て存在するとされています。

- 人間たちの輪廻のなかに再生することは最早や無い。

- 元素の集合体たる肉体を造り出したり、無くしたりする力を完全に入手する。

- 病をのがれる。

- 災難を克服する。

- 死をまぬがれ、長寿を保つ。

- 三昧に等しい状態で不動になる。

- 種々の霊力を得る。

- ヨーギーとなり、完全な智の形をした汚れの無いもの(梵)が知られる。

心の動きがサハスラーラの中に滅没し、世界を構成する元素はブラフマンの中へ滅没する、といったヨーガスートラのラージャヨーガでも語られている結果がもたらされるように説明されていますが、シヴァサンヒターで示される行法は、やはり以下のように身体的な観想を用いたハタヨーガ的なものになります。

5.206節「梵卵(肉体)の外にある、上述の自己の象徴(サハスラーラ)を念想して、そのなかに潜入して、大虚空を不断に思念すべし。」

マリンソン訳では、以下のようになっています。

The yogi should visualize his own image outside the egg of Brahma as described previously, insert it into the great void, and meditate freely upon it.

和訳:ヨーギーは、前述のようにブラフマーの卵の外側に自身の姿を思い描き、それを大いなる虚空に挿入し、自由に瞑想するべきである。

ヨーガスートラでは、心の働きをコントロールするアプローチによって三昧(サマーディ)というゴールに近づいていくヨーガが示されていましたが、シヴァサンヒターではサハスラーラへの念想という身体的なアプローチによる観想法が示されています。ただ、その具体的な位置は原文の中では示されておらず、訳者によって少し観想法の解釈も異なっています。この情報だけで万人が正しく実践するのは難しく、やはり師匠の個別指導が必要になる部分ということになるでしょう。

「大虚空」は、佐保田氏の注釈では仏教の「空(シューニャ)」の概念に関係するとしていますが、いわゆる空っぽ・無の状態ではなく、全てのエネルギーと可能性が遍在している虚空(エーテル)のことを表しているようです。これを念想することで、例の微細身などの8つのシッディ(霊能・超能力)が得られると説明されています。

参考:ヨーガスートラ解説 3.39-3.50 〜その他もろもろ超能力〜

ラージャ・アディラージャヨーガ

ラージャヨーガのあとに、ラージャ・アディラージャヨーガというものが述べられています。ラージャ・アディラージャは「王の中の王」という意味のようです。

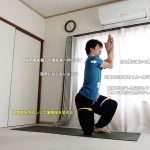

5.215節「いかなるいきものもいない、心地よい庵においてスヴァスティカ(吉祥坐)の坐位を組み、グルをうやうやしく礼拝した後、この念想を修行すべし。」

5.216節「ヴェーダーンタ哲学の論証によって、ジーヴァ(たましい)は独立自存であることを知って、自己の心意をも独立自存にして、何事も思念しない。」

ラージャヨーガとラージャ・アディラージャヨーガの違いについては、様々な用語の言い換えを用いて説明されていますが、ラージャ・アディラージャヨーガに至った状態は、師匠の教えから離れて独立自存しているような状態、かつ「自己・エゴ(アハム)」と「真我(アートマン)」が同一となっている状態というように読み取れます。これはヨーガスートラのラージャヨーガのゴールであるカイヴァリヤ(独存)、ヨーガ(合一)といった状態と同じものと思われます。

参考:ヨーガスートラ解説 4.31-4.34 〜ヨーガのゴール〜

スヴァスティカーサナ(吉祥坐)は以下の記事でも説明されていましたが、ハタヨーガプラディピカーでも最初のアーサナとして出てくる坐法です。

参考:シヴァサンヒター概説【10】3.98-3.117 アーサナ(坐法・体位法)

5.226節「賢明な行者は、すべての感官をその対象から引き離して、深い眠りのうちにあるが如くなるべし。」

5.227節「このように不断に修習している人には自照なる力が顕現する。ここにおいて、弟子の智の能力を高めるには、師の言葉はすでに限界に来ている。修習の力によって初めて一つの智が自ら出現するのだ。」

このようにラージャ・アディラージャヨーガは、もはやこの段階においては師匠から授かるものは無くなり、ひたすら実践することで、智が自ら輝き出るという状態のようです。ラージャヨーガの段階では、サハスラーラへの念想という、師匠の指導が必要な行法が示されていましたので、そのあたりが違いということになるでしょう。

ハタヨーガとラージャヨーガの関係

5.229節「ハタ・ヨーガはラージァ・ヨーガが無くては完成せず、ラージァ・ヨーガはハタ・ヨーガが無くては完成しない。それ故に、ヨーギーは良きグルの指導によってハタ・ヨーガから始むべし。」

これはなかなか自信満々で主張していますね。ラージャヨーガはハタヨーガよりも古い時代からあったものですが、結局のところラージャヨーガはハタヨーガの行法が無くては成り立たないのだと言っています。

身体的な行法は確かに分かりやすく、性的ヨーガの行法などの魅力的な面もあり、ハタヨーガから始めていくというのは、一部の人にとっては良き道になるのかもしれません。

ここで、序盤に出てきたように「禁戒」のようなものがいくつか再び述べられています。

- 修行が実を結ぶまでは、節食を守らなければならない。

- 人との会合を避け、無駄な多弁をしない。

- 修習は人気のないところで、秘密に行うべし。

とにかく無駄な人との出会いを避けよということが繰り返し述べられています。

こういった規則を守り、固く決意をして賢明に修習を行うならば、家住の人でもシッディを得られる、と説明されています。「家住の人」は、インド哲学における4つの人生の期間(梵志期・家住期・林住期・遊行期)の中の一つを表しているようです。出家したり洞窟にこもったりせずに、解脱に至れますよというのが、ハタヨーガの特徴の一つでした。

クンダリニータントラでも述べられていましたが、いきなり心をコントロールせよ、というのはなかなか難しいことが多く、身体的な技法を足がかりとして心を整えていくというのがハタヨーガ・クンダリニーヨーガの考え方です。現代ヨガも、エクササイズ的なヨガから始めたけれど、やっていくうちに心が落ち着いて整っていくという経験をする人が多く、共通するものがあります。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【4】序章:クンダリニーヨーガの進め方

参考:クンダリニーヨーガ|基礎知識・クンダリニー覚醒方法・危険性・クンダリニーとチャクラの関係など

次は最終盤になりますが、マントラ(真言)行法と、ハタヨーガの実践に関する説明です。

次記事:シヴァサンヒター概説【20】5.239-5.268 マントラ行法、ハタヨーガの実践

前記事:シヴァサンヒター概説【18】5.139-5.195 ナディとチャクラ