現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章、瞑想法(観想法)と食物に関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

この記事の目次

似像観想

5.33節「濃い太陽光線のなかに神の如き自己の影を両目を見開いて凝視してから、空を見上げるならば、その瞬間に自己の似像を見る。」

「影送り」のような行法ですね。

効果としては、以下のように挙げられています。

- 寿命を増長し、死は来なくなる。

- 勝利を得て、風を克服して空中を自由に往来することができる。

- 至福に充ちた唯一者たる至上我を見出す。

また、旅に出る時、結婚の際、吉祥な仕事をする時、困った時、罪を滅ぼし、功徳を増大したい時に行うべしという指示があります。

この似像観想を辛抱強く実践し続けていると、やがて心臓の内部にその似像が見えるようになり、そのときに解脱を得る、と説明されています。

ちなみに影送りのようにして残像を見る行法は、オーラ視を練習するときにも行われます。残像が見えるレイヤー(普通に目で見ているものに重なって見える層)のスクリーンには、自分で思い描いたものや、別のところから流れ込んだ情報など、いろいろなものが映し出されます。この似像観想も、それと似たような原理を使っているように思われます。

このセクションの後の方では、エーテルやアストラル体に関する話が出てくるため、この行法は、物質的でないものを視る力が宿るということに繋がるのかもしれません。

ラージャ・ヨーガ

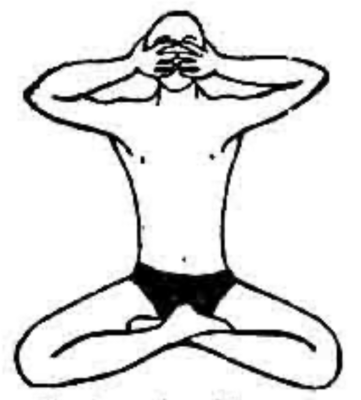

5.39-40節「親指で両方の耳孔を閉じ、人差し指で両眼を、両鼻孔を中指で、残りの四本の指で口をしっかりと閉じて(三九)、空気の出入をきびしく止めるならば、光体として現れた真我が見える(四〇)。」

ラージャ・ヨーガという小見出しは、佐保田訳とヴァス訳につけられています。ラージャヨーガは一般的にはヨーガスートラが示したヨーガの道で、ハタヨーガはラージャヨーガへ至るための階梯であるといいます。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 4.69-4.114 〜ラージャヨーガへ至る段階〜

ヨーガスートラが示すヨーガは、身体的な技法はほとんど含まず、心のヨーガなどとも呼ばれているため、この説明のような身体的なワザがラージャ・ヨーガなのか?という違和感は少しありました。

行法としては、現代でいうところのヨーニムドラー(シャンムキームドラー)のように行っているようです。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【47】第3章 10節:ビンドゥ・ヴィサルガの覚醒方法

行法としてはハタヨーガらしいものですが、効果としては「真我が見える」「真我と一体になる」「ブラフマンのうちに没入する」といったラージャヨーガらしい言葉が出てきます。

またこの行法によって、次項で説明されている「神秘の音」が聞こえてくると説明されています。

神秘の音(ナーダ音・アナーハタ音)

5.45-46節「最初に聞こえる音は、蜜に酔うた蜂の音、笛の音、ヴィーナーの音などに似ている。同様な修習を続けてゆくと、その後は輪廻の世界の闇を消す音であるところの、鈴の音に似た音、雲の叫び(雷音)に似た音響が聞こえる(四五)。もし恐れずにこの音に注意をとめているならば、三昧が来る。愛する女神よ(四六)。」

佐保田訳では「神秘の音」、ヴァス訳では「ナーダ」「アナーハタ音」といった名前が付けられています。

この音についてはハタヨーガ・クンダリニーヨーガの中でよく登場し、特定の状態になるとアナーハタ(心臓のチャクラ)から聞こえてくるといいます。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【34】第2章 7節:アナーハタチャクラの位置や特徴

心がこの音をはげしく喜ぶならば、外界の事物を忘れて、その音とともに寂静の境地に入り、すべての世俗の営みを捨てて霊智の虚空のなかへ没入する、と説明されています。

没入の原語である「ラヤ」は前記事でもラヤヨーガとして出てきましたが、「消滅する」「溶け込む」といった意味の言葉です。

秘密の行法

5.49節「シッダ・アーサナ(達人坐)に比肩するアーサナは無く、クンバカに等しい力は無い。ケーチァリーに比べられるムドラーは無く、ナーダに等しいラヤは無い。」

佐保田訳では「秘密の行法」、ヴァス訳では「A Secret」という小見出しがつけられ、ここで改めて最も重要な行法のいくつかが挙げられています。ハタヨーガの教典には「やり方は秘密にするべし」といった文言は随所に出てきます。また、グルを喜ばせて貢物をして伝授を受けるべしといった指示もまたよく出てきます。

そしてカルマの結果である肉体等を捨てて、神聖な肉体を得て、次の行法を授かるべしと指示されています。

5.55節「パドマ・アーサナ(蓮華坐)の坐位を組み、人との交わりを避け、二つの意識の通路を二本の指を以てふさぐべし。」

「意識の通路」が何を指しているのかは不明瞭で、指でふさぐということからして鼻孔を指しているようにも思えますが、冠動脈のことを指しているという説もあるようです。マリンソン訳に書かれている原語は「vijñana nadis」で、ヴィジュニャーナは「科学」「知性」など様々な意味を持つ言葉です。

この行法によって、以下のような効果が得られると説明されています。

- 麗しい姿の汚れのない人物が現れる。

- 休まずに修習するならば、風のシッディ(空中遊行)が得られる。

- 罪の激流を破壊することができる。

- 気がスシュムナーに入る。

- 神々に崇められ、微細身などのシッディを得て、三界を思いのままに遊行することができる。

- 肉体が望み通りになり、自己にとどまりながら、現身において大いに楽しむことができる。

佐保田訳には、「麗しい姿の人物は心臓または心の中に現れる」と説明している英訳本がある、という注釈が加えられていますが、ヴァス訳では行者自身がそのように幸福で汚れない状態になるとしているようでした。

凝念の種々

佐保田氏は「凝念の種々」、ヴァス氏も「Various kinds of Dhârana.」と小見出しをつけているセクションです。「ダーラナ Dhârana」はアシュターンガ(八支則)にも含まれ、「集中」「凝念」などと訳される言葉です。

参考:ヨーガスートラ解説 3.1-3.4 〜ダーラナ(集中)・ディヤーナ(瞑想)・サマーディ(三昧)〜

このセクションは本当に雑多に集中対象が並べられていて、各行法に名前もつけられていないようですが、順番にざっくり紹介していきます。

5.62節「ヨーギーが蓮華坐で坐り、ノドの井に念を集中し、舌先を口蓋の根もとに置くならば、飢えと渇きは消える。」

5.63節「このノドの井の下方に、かの美しいクールマ(亀)とよばれる気道がある。ヨーギーがここにこころを集中するならば精神の強固な不動状態に達することができる。」

舌を使っていることからして、ケーチャリームドラーを用いた瞑想法のようです。ケーチャリームドラーは、他の様々なムドラーと組み合わせて用いられることがあります。

ノドへの集中やクールマ・ナディについてはヨーガスートラにも登場していて、ほとんど同じ文言が使われています。これはハタヨーガの時代よりも古い時代から行なわれてきた行法のようです。

参考:ヨーガスートラ解説 3.30-3.35 〜ちょっとだけ、体の話〜

5.64-65節「前額の中央(眉間)に開いている、ルドラ神の眼(シヴァ神の眼、第三の眼)である孔を不断に念想するならば、百雷が一時に輝くような光明が現われる(六四)。この光明を念想するだけで、もろもろの罪けがれは消え去るであろう。行状のよろしくない人でも至上の境地に達する(六五)。」

5.66節「そう明なヨーギーにして、昼夜の別なく、この光への念想をなすならば、必ずや故はシッダ聖衆にまみえ、その言葉を聞くことができる。」

これはアージュニャーチャクラへの集中ということになるかと思います。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【30】第2章 3節:アージュニャーチャクラの位置や特徴

アージュニャーは「司令」「管理」などの意味で、このチャクラの機能によってシッダ聖衆からの指示が聞こえるようになるというイメージです。

シッダ聖衆が何を表しているのかは、いろいろな解釈ができるかと思います。真我、インナーセルフ、ハイヤーセルフなどを意味するのか、神智学では聖白色同胞団(グレート・ホワイト・ブラザーフッド)の大師たちといった概念も登場しますし、それらは結局同じ意識であるのかもしれません。

5.67節「ヨーギーは昼夜の別なく、立っている時も、歩いている時も、眠っている時も、食事をしている時も、虚空を念想すべし。そうすると、ヨーギーは全身これ虚空となり、心空のなかへ没し去るであろう。」

「虚空」についてはシヴァサンヒターでも第1章で述べられていて、物質世界をつくる五大元素の中の最初の一つです。虚空について集中・瞑想・三昧(サンヤマ)を行うことで深く理解し、それによって物質世界を克服することにつながります。ただ、ヴァス訳ではここは虚空ではなく「シューニャ(空・空性)」、マリンソン訳では「emptiness(空性)」になっているので、解釈は異なるかもしれません。空の観想によって、物質的な体はエーテル化し、「チッド・アーカーシャ(心空)」へ没入すると説明されていますが、これは物質世界から一つ微細な世界の方に向かうイメージかと思われます。神智学などでは世界を微細度によって7層(あるいは7×7の49層)に分けています。

5.68節「ヨーギーにしてシッディを望むならば、常に次の如き確認をなすべし。「不断の修習によって、必ずや自分はシヴァ神にひとしいものとなることができる」と。この確認の力によって、ヨーギーはすべての人に愛されるものとなるであろう。」

「確認の力」というのは、現代でも「アファーメーション」などという名前でよく行われています。強い意志を持って、疑いなく、自己暗示をかけるようにはっきりと言葉で宣言することで、それが現実になる力を生みます。不断の修習「アビヤーサ」という言葉は、ヨーガスートラにも出てきます。

5.69節「すべての物質元素を克服し、なんらの期待を持たず、無所有の身となって、蓮華坐を結んで、鼻頭を凝視するならば、そのヨーギーの心意は死にきり、空中遊行の力が達成せられるであろう。」

鼻頭を凝視する行法は、ムーラーダーラチャクラの覚醒法「ナシカグラ・ドリシュティ」として、現代のクンダリニーヨーガでも用いられています。ムーラーダーラチャクラは物質世界の克服に関係しており、そこに眠るクンダリニーが覚醒することによって空中浮揚が起こるという話はよく出てくるところです。ここで「空中遊行の力」と訳されている原語の「ケーチャリー khecarī」は、辞書によれば「空を飛ぶ神秘的な力」という意味のようですが、マリンソン氏は先程の空の観想のときと同様に「エーテル化する」と訳しています。この「空中に浮くこと」が、物質的に起こることなのか、幽体離脱的に別の微細身として飛ぶことになるのかは、解釈が分かれるところです。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【42】第3章 5節:ムーラーダーラチャクラの覚醒方法

5.70節「すぐれたヨーギーはかの聖山(カーイラーサ)にひとしい清浄な光明を見る。この光明に対する念想を修習することによって、彼自身はこの光明の守護者となるであろう。」

マリンソン氏は「白い山」とだけ訳しており、原文にはカーイラーサ(カイラス)山の名前は含まれていないようですが、ヴァス氏は「聖なる山」としてカッコをつけて山の名前を加えています。実際にカイラス山はチベットにあり、仏教(特にチベット仏教)、ボン教、ヒンドゥー教、ジャイナ教で聖地とされていて、信仰の地なので登頂許可はおりない未踏峰とのことです。

世界の中心概念とされる須弥山(メール山)についてはシヴァサンヒターでも序盤に語られていましたが、チベット仏教ではカイラス山と須弥山を同一視しているようです。

5.71節「地上に仰して、この光明を不断に念想するならば、ヨーギー自身はすみやかに疲労を消すことができる。また、後頭部を念想することによって死に打ち勝つことができる。」

「後頭部」については、ビンドゥ・ヴィサルガのことを表しているのかもしれません。ビンドゥ・ヴィサルガは不死の霊薬アムリタを滴らせるところで、創造と死に大きく関係しています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【36】第2章 9節:ビンドゥ・ヴィサルガの位置や特徴

このあと「眉間への集中については先程述べたのでここでは述べない」といった文言がご丁寧に入っているのですが、この一節がわざわざ残されているのも意味はあるのかもしれません。コピペして編集していったら内容がかぶったので省略した、といったことなのかもしれませんが。

四種の食物と気の巡り

この部分は、佐保田訳とヴァス訳では一連の凝念・観想法のくくりに含められているのですが、食物に関することなので分けておこうと思います。

5.73節「四種の食物の精味は三種に分かたれる。その中の最上の精味はリンガ身(微細身)を養う。」

四種の食物とは、佐保田氏やヴァス氏の注釈によると、以下のように示されています。

- 咀嚼するもの

- 吸うもの

- なめるもの

- 飲むもの

三種の精味のそれぞれの作用としては、以下のように説明されています。

- 最上の精味は微細身(リンガ・シャリーラ)を養う。

- 第二の精味は七つの物質元素から成る粗大身のなかに入ってそれを養う。

- 第三の精味は大小便となって肉体の外へ出る。

また、初めの二種は気道と足の裏から頭に至る肉体と気を養う、という働きも説明されています。

リンガ・シャリーラは神智学ではアストラル体などと呼ばれ、感情・感覚を司る体です。食べ物の味が、微細身や気の流れに直接的に作用するということが、ここで説明されています。

食べ物が心や感情を左右するという考え方は、現代のアーユルヴェーダでも基本的な原理として用いられています。

参考:食物の6味と6性質 〜今の体質(ドーシャ:ヴァータ・ピッタ・カパ)に合ったものを食べる、アーユルヴェーダの助言〜

また、東洋医学でも食べ物から得られる気が全身を巡り、各臓器を機能させているという原理が用いられています。

日々の食べ物には、気をつけないといけませんね。

なかなかシヴァサンヒターの説明から具体的な食生活のヒントを得るのは難しいかもしれませんが。日々の食べ物については、アーユルヴェーダなどの理論をもとに私も過去にいくつか記事を書いてきましたので、参考にしてみてください。

このあと、チャクラに関する詳細な解説が始まります。

次記事:シヴァサンヒター概説【16】5.78-5.102 ムーラーダーラチャクラとクンダリニー

前記事:シヴァサンヒター概説【14】5.17-5.31 四種のヨーガ・四種の修行者