この記事の目次

呼吸法で自律神経を整える

休みたいのに頭が休まらない、という人が増えているように思えます。

自律神経の切り替えがうまくできていない症状の一つですね。

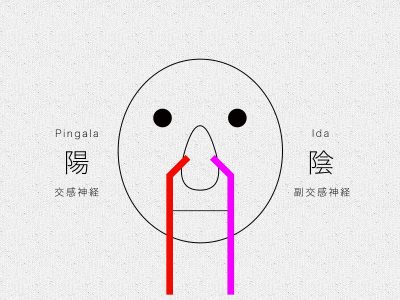

鼻は、右側が交感神経・活発・陽(ピンガラー:太陽)、左側が副交感神経・リラックス・陰(イダー:月)を司り、人は1.5〜2時間くらいに1度、自動的に主に呼吸する鼻の側が入れ替わっていて、心身を活動的にしたり休ませたりしています。

しかし、仕事などで目や頭を使いすぎたり、浅い呼吸を繰り返したりすると、この切替えがうまくいかず、「リラックスしたいのに休めない・睡眠が浅い」あるいは「集中したいのに頭のスイッチが入らない」といったことが起こります。

この自律神経の切り替えをうまく行える状態を取り戻すために、片鼻ずつ呼吸して切り替えの練習をするのがこの呼吸法の目的です。

アヌローマ・ヴィローマの効果・注意点

自律神経を整え、心身のバランスを調整します。

自律神経は、免疫力を高めたり、アレルギーを改善したり、消化排泄などをスムーズにしたりといった様々なことに関わっています。

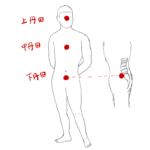

左右のバランスが整い、結果として体の真ん中の重要なラインが通り、脳神経など全身に関わる働きが調整されます。

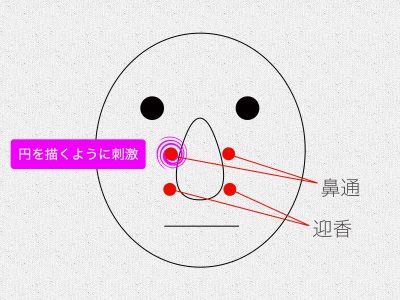

アレルギー・花粉症や鼻炎の方にもとても効果的ですが、もし鼻がつまっていてやりづらいようであれば、下記の記事を参考にしてください。

≫鼻を通すコツ一覧 〜鼻づまりに効くツボ・アロマ・筋膜リリース・鼻うがい・呼吸法・ヨガポーズ〜

生理中・妊娠中の方は、息を止める時間をなくすか1〜2秒程度にしておきましょう。

やっている最中に気持ち悪くなるなどしたら、途中でやめてお休みしましょう。

アヌローマ・ヴィローマのやり方

1セットの基本的な流れ

「左から吸う→止める→右から吐く→右から吸う→止める→左から吐く」

止める秒数は、最初は1秒程度で練習し、苦しくなければだんだん長くしていって吸:止:吐の秒数が1:4:2になるようにしていきます。(例:4秒吸う・16秒止める・8秒吐く)

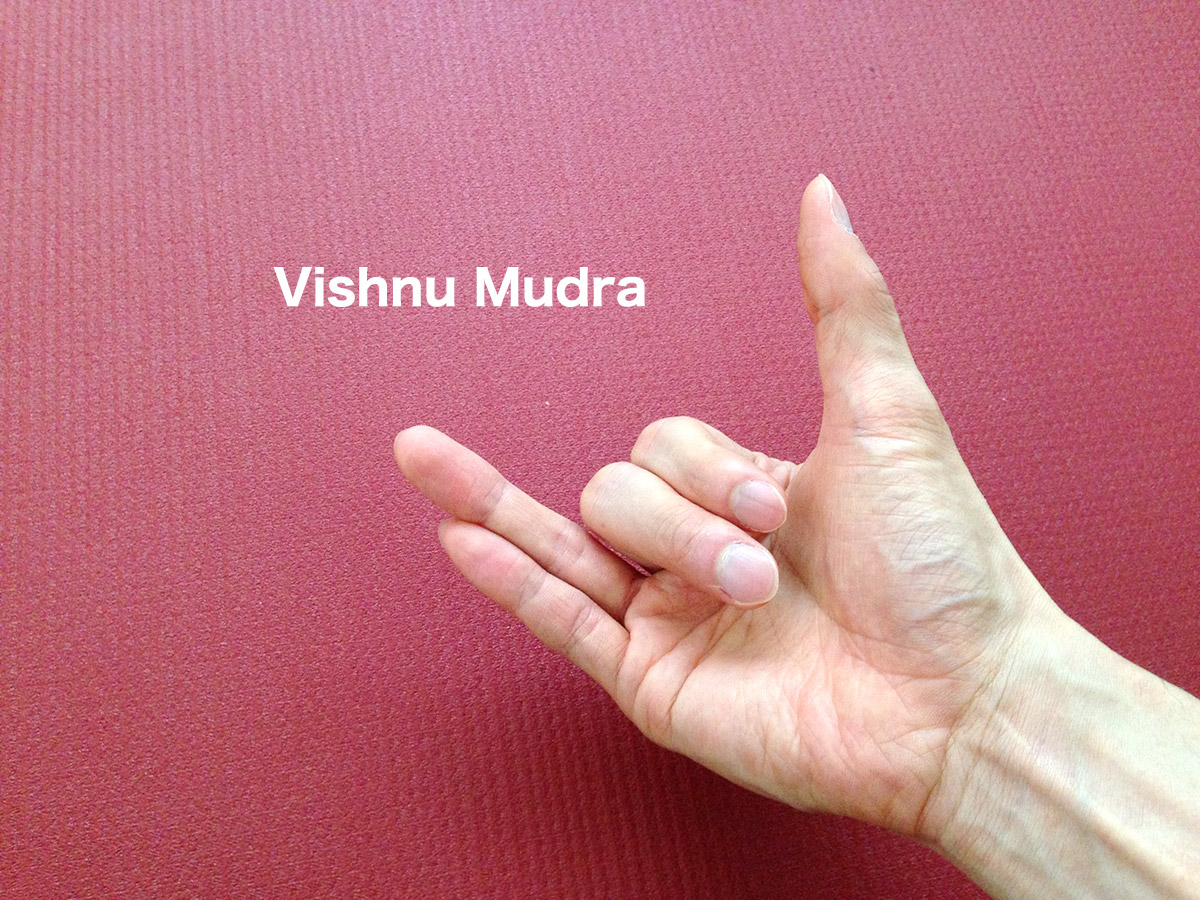

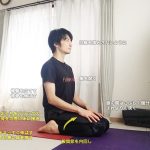

1)シッダーサナ、パドマーサナ、スカーサナ、ヴィラーサナなど、瞑想にも適した長時間キープできる坐法で坐ります。背骨が直立して伸びていれば、どんな坐法でも大丈夫です。左手は親指と人差し指を結んでチンムドラーを組むか、楽な形で太ももの上に置きます。右手は、親指で右鼻、薬指と小指をたばねて左鼻をおさえられるようにします。人差し指と中指は、伸ばして眉間をタッチしても良いし、曲げておいても良いです(冒頭写真のヴィシュヌムドラーの形)。

2)まず右手を鼻の前に挙げて構え、両鼻から大きく一息、吸って、全部吐き出します。肩・腕はリラックスし、肘は上げすぎないようにします。

3)親指で右鼻を押さえ、左鼻から4秒かけて吸います。最初にたくさん吸いきらず、4秒全部かけて細く長く吸います。

4)右鼻を押さえたまま、薬指と小指を並べて左鼻も押さえ、1秒とめます(ここではバンダも締めません)。

5)右鼻を開き、8秒かけて吐き出します。吐くときも最初にたくさん吐かないように、8秒全部かけて細く長く吐き切ります。

6)そのまま右鼻から4秒かけて吸い、両鼻を押さえて1秒止めて、左鼻から8秒かけて吐き切ります。

7)5〜6セット程度行い、最後に右手を膝の上へおろしてリラックスし、両鼻から深い呼吸をしながら、真ん中に通るエネルギーの流れを感じます。

止める秒数のバリエーション

息を止める秒数は、1秒程度の短い時間から始めて、可能であれば12〜16秒程度に伸ばして行います。

バンダを合わせて行うバリエーション

息を止めているときに、骨盤底(会陰)を締めるムーラバンダ→首を曲げるジャーランダラバンダの順番でバンダをかけることで、より内部のエネルギーを高めることができ、首や背中もスッキリします。

バンダを解くときはジャーランダラバンダ→ムーラバンダの順に解きます(≫バンダのやり方)。

慣れていないうちはバンダを締めなくても構いません。以下の写真はバンダを締めたときの形です。この時も肘が上がりすぎないように、肩や腕はリラックスしておきましょう。

シークエンス

- シヴァナンダヨーガでは太陽礼拝前に行います。

- カパラバティの前後に行うことが多いです。私がインドで練習していたときは、カパラバティの後に行っていました。どちらも自律神経の調整に効果的な呼吸法です。(≫インドでの練習・生活)

アヌローマ・ヴィローマのコツ・練習法

短い秒数から練習

慣れないうちは秒数を短くし、慣れてきたら秒数を長くしてみたりしてみましょう。

基本的に吸う・止める・吐くの秒数の比率は1:4:2にしていくと良いでしょう。

- 初心者例:3秒吸って→12秒止めて→6秒吐く

- 上級者例:8秒吸って→32秒止めて→16秒吐く

止める秒数と効果について

止める秒数は、1秒程度のごく短い時間にして行っても、自律神経・左右のバランスを整えるためには十分効果があります。

止める秒数を長くする場合は、以下のようなイメージを伴って行うと、効果が高まります。

イメージを合わせて行う

息が通り抜ける時、以下のように眉間と鼻の穴をつなぐ逆V字のラインをイメージして行うと、より効果が高まります。

左鼻から吸うときは、左のラインを通って左鼻から眉間へエネルギーが流れ、息を止めるときは眉間に意識を集中し、右鼻から吐くときは右のラインを通って眉間から右鼻へエネルギーが流れる、というようなイメージで行います。

この場合、左右のバランスを整えるとともに、脳の真ん中の脳下垂体などにつながる眉間のチャクラへエネルギーが流れることになり、息を止めるときは眉間のチャクラにエネルギーが保たれることになります。脳下垂体は自律神経を介して全身のホルモン分泌や免疫をコントロールします。

実際に鼻をふさがず、イメージだけで行うこともできる

実は、手を使って鼻をふさいだりすることなく、ただイメージだけで行っても、十分な効果があります。

上記の逆V字のラインをエネルギーが流れるイメージはとても重要です。

このやり方を理解すると、いつでもこの呼吸法を行うことができます。

ナディショーダナとアヌローマ・ヴィーローマ

アヌローマ・ヴィーローマは、日本で一般的にナディショーダナプラーナーヤーマと呼ばれている片鼻呼吸法と近いものですが、「ナディショーダナの中の一つのやり方」とも解釈できるかと思います。

アヌが一定&順序よく・ヴィが否定&変化、ローマが髪&自然の摂理という意味なので、「吸う」「吐く」の秒数が異なるという「やり方を示す」名称としてのアヌローマヴィローマ。ナディがエネルギーライン、ショーダナが浄化。つまり「目的を示す」名称としてのナディショーダナ、と考えると良いかと思います。

右から吸って左から吐く一方通行の片鼻呼吸法はスーリヤベダナプラーナーヤーマ(太陽)、逆方向がチャンドラベダナプラーナーヤーマ(月)と呼ばれ、これらもナディショーダナのやり方のバリエーションと考えられます。

かと思いきやアヌローマプラーナーヤーマとヴィローマプラーナーヤーマと呼ばれるものもそれぞれあったりして、非常にややこしいです。

解釈はいろいろあるかもしれませんが、重要なのは呼称ではなく、それぞれの方法の意図を理解して、正しく実践することです。

アヌローマ・ヴィローマをやるオススメのタイミング

朝、鼻洗浄(ネティ)をしてから、カパラバティのあとにやるのがオススメです。

日常でも、頭の切り替えがうまくいかないときや、夜寝る前などに行うとスムーズに切り替わるようになります。