腹式呼吸を、強く速く連続で行う呼吸法、カパラバティ(カパーラバーティ)。

カパラ(カパーラ・カパル)は「頭蓋骨」、バティ(バーティ)は「光・輝かせる」という意味。

滞っていた邪気を出して、新たな活気を生みだす呼吸法です。腹筋全体を使うことで胃腸の活性化などにもつながり、体の中に熱を生み出します。

この記事の目次

カパラバティの効果・注意点

身体を温め、内臓を活性化させます。

浄化法としても行われる呼吸法で、強く息を吐き出すことで邪気・モヤモヤを放出します。

息を止める際、身体の中に生まれた熱で毒素を呼気の中に溶かし出し、吐き出すときは肺の奥の方にたまっていたものを外へ排出するようにイメージをすると、さらに効果的です。呼吸法は、イメージによって効果は大きく変化します。

また、アーユルヴェーダの観点からは、カパを鎮めることでドーシャバランスを整え、だるさや重さを取り去って、やる気や活力を呼び覚まします。

妊娠中・生理中、高血圧の方はあまり強く行わないようにし、テンポもゆっくり行うように調整します。

もし気持ち悪くなったら、無理に続けずに途中でやめて休みましょう。

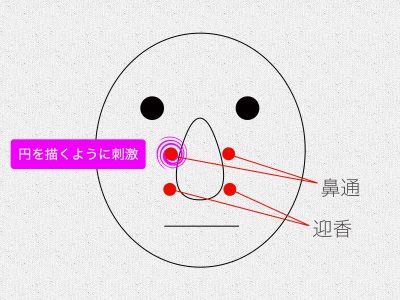

鼻がつまっている場合は、下記の記事を参考にして、鼻を通してから行ってください。

カパラバティのやり方

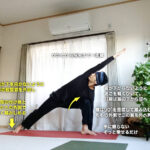

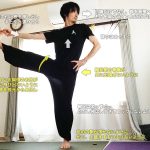

1)背骨が直立して伸びていれば、どんな坐法でも大丈夫です。シッダーサナ、パドマーサナ、スカーサナ、ヴィラーサナなど、瞑想にも適した長時間キープできる坐法で坐ります。両手は親指と人差し指を結んでチンムドラーを組むか、楽な形で太ももの上に置きます。

2)鼻から大きく一息、吸って、全部吐き出します。そこから短く吸って、スタートです。

3)強く鼻から吐き出しながら、お腹をへこませます(強くて短い腹式呼吸)。そのあとお腹をゆるめると、吸う意識をしなくても勝手に息は入ってくるはずです。(この感覚が分かりにくい場合は、まずは数回これだけ練習しましょう。)

4)1秒に1回ほどのペースで、30回ほど繰り返します。溜まっている邪気を吐き出すようなイメージをすると効果が高まります。

5)終わったら、一息大きく吸って吐きます。その後、肺の2/3くらいを満たす(パンパンにはしない)イメージで息を吸って、苦しくない範囲で20〜30秒ほど止めます。息を吸うときに、下腹に新しい気が流れ込んでくるイメージをしてから止めると、より効果が高まります。

6)同様に、3セットほど行います。

以下、シヴァナンダヨガのレッスンでカパラバティが行われている参考動画です。

バリエーション

- 慣れてきたら、回数は100〜150回くらいに増やし、保息も1分程度まで長くしていくことができます。

- 吸う息も強くすると、バストリカー呼吸法(「ふいご」の意味。格闘家がよく行う「火の呼吸」)です。

- 息を止めるときに、ムーラバンダ、ウディヤーナバンダ、ジャーランダラバンダを使う方法もあります。

シークエンス例

- シヴァナンダヨガでは太陽礼拝前に行います。

- 私がインドで習ったスタイルでは、アーサナ練習が一通り終わった後に、長い時間をかけて呼吸法(プラーナヤーマ)をやっていました。8支則的にはこの順番が正しいのかもしれませんね。練習時間に余裕があれば、この順番が良いかと思います(インドでは、アーサナ・プラーナヤーマ合わせて2時間半練習していました ≫インドでの練習・生活)。

カパラバティのコツ・練習法

うまくできないときの練習法

もしなかなかうまくできない場合は、

- 鼻で強くリズミカルに吐く

- お腹をリズミカルに動かす(力をいれて引き締める・ゆるめてもどす)

この2つを別々に、ゆっくりなペースで練習してみましょう。

それぞれの動きを練習してから、合わせて行うようにしていきます。

また、ポンプのようなイメージをするとうまくいきます。お腹がへこんだときに体の中の空間が狭くなるので息が吐き出され、お腹が元にもどってふくらむと息が自然に入ってくるイメージです。

イメージを合わせて行うと効果が高まる

カパラバティは、東洋医学の「補瀉」の考え方に基づいて行うこともできます。

吐くときに邪気を排出して、最後に吸って止めるときに新しい清気を入れてしばらく保つ、というイメージを伴って行うことで、効果が高まります。

気功の考え方でも、まずは邪気を出してから、新しい気を取り入れるという順番で各行法を組み合わせて行います。

参考:なかなか治らない痛みなどに、「虚実」「補瀉」を意識して適切な治療をする

カパラバティとバストリカー(火の呼吸)の違い

バストリカー呼吸法との違いをまとめておきます。

名前の違い

意味的には「カパーラ(頭蓋骨)バーティ(輝き)」は「頭蓋骨を輝かせる」という「浄化法」を想起させる名前で、「バストリカー」は「ふいご」なので「火を大きくする」という意味を想起させる名前をしています。

やり方の違い

カパラバティは、基本的に吐く息だけを強く意図的に行い、お腹をしっかりへこませることで、お腹を元のように膨らませれば吸う息は自動的に入ってくるというやり方です。正しく行えれば刺激は比較的穏やかなので、回数に制限はありません。

バストリカーは、吸う息も強く行います。お腹の動きは同じです。刺激の強い呼吸法なので、初心者は非常にゆっくりなペース・少ない回数から始めて、最大でも40〜50回程度にしておきます。

主な効果の違い

カパラバティは浄化やカパ(怠惰なエネルギー)を減らすといった目的で行われることが多く、バストリカーはピッタ(火・熱・消化力などのエネルギー)を増大させる目的で行われることが多いです。バストリカーは、流派によってはクンダリーニヨガのための呼吸法として用いられることもあります。

生理学的にはどちらも腹部を刺激し、熱と活力を生み出し、胃腸などの働きを高める効果があります。

カパラバティをやるオススメのタイミング

朝、身体を呼び覚まし活気をつけたいときにオススメです。

鼻洗浄(ネティ)とともに習慣にするのがオススメです。

また日常でも、いやなにおいを嗅いでしまったとき、いやな思いがたまってるときなどに、数回強くお腹をへこませて鼻から吐き出してみましょう。瞬間的にもスッキリしますし、実際に内臓が働き出してじわじわと解毒されていきます。

鼻息の荒い人?怒ってる?と思われないように、こっそりやりましょう。

慣れてきたら、片鼻呼吸アヌローマ・ヴィローマも練習に加えましょう。どちらも自律神経や体のバランスを整えるのに有効な呼吸法です。

名称のバリエーション

【日】カパラバティ、カパラバディ、カパーラバーティ、カパーラバティ、カパルバティ、カパルバディ、火の呼吸法、頭蓋骨を輝かせる呼吸法

【梵】kapālabhāti

【英】Skull-shining breath, Skull-polishing breath