バランスに気を取られがちですが、蓮華座の練習のために重要なポーズ。

アシュタンガヨガでは、このポーズで半蓮華座の形が初めて出てきます。なぜこのポーズが最初なのか、下記で考察してみました。

≫アシュタンガヨガで、初めて半蓮華座が出てくるのがアルダバッダパドモッターナーサナである意味

アルダは「半分」、バッダは「とらわれた・つかんだ」、パドマは「蓮華」、ウッタンは「強く伸ばす」の意味。

この記事の目次

アルダバッダパドモッターナーサナの主な効果

バランス感覚・集中力を高めつつ、前屈・股関節の柔軟性を高めます。カカトがしっかり下腹部に接した状態で前屈を深めると、内臓をマッサージすることができ、腸の働きを高めます。

アルダバッダパドモッターナーサナの禁忌・注意点

股関節・膝・足首などを痛めている場合は避けましょう。

蓮華座が深く組めていないうちは、前屈しないようにしましょう。鼠径部まで足が引き寄せられていない(足が太ももの上にある)うちに前屈をすると、足首に負担がかかり捻挫につながります。

バランスに不安がある場合は、壁のそばなどで行いましょう。

蓮華座の練習法は、下記の記事も参考にしてください。

≫蓮華座(パドマーサナ・結跏趺坐)のやり方・練習法

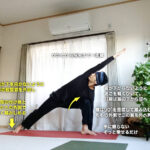

アルダバッダパドモッターナーサナのやり方

ドリシュティ(視点):鼻先

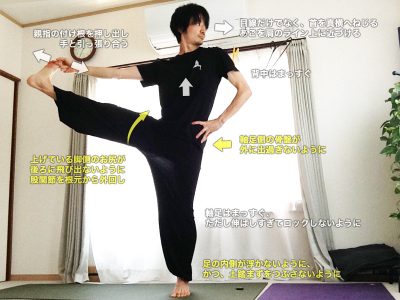

1)ターダーサナで立ちます。上げる脚以外は姿勢を崩さないように、膝を外に開きながら、ふくらはぎと太もも裏の隙間をなるべくなくすように右脚をしっかり曲げ、右カカトをおへそに近づけていきます。股関節は外回ししています。

2)右足は足首をまっすぐ伸ばしながら、左鼠径部にナナメに置きます。左脚と右膝は35〜45°くらいの角度で開いています。膝は前方にあっても大丈夫です、まずは足を鼠径部に深く置くのが最優先。

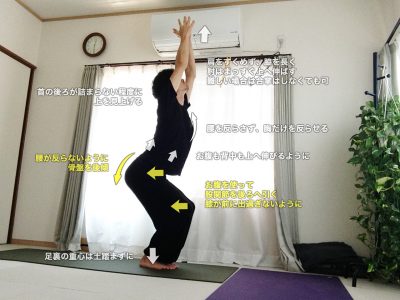

3)右腕を背中にピッタリ巻きつけるように回し、手のひらが下をむくように(小指が腰にふれるように)して、鼠径部に置いた足の親指をつかみます。

親指がつかめない場合は4には進まず、左手で足を引き寄せ、左の肘をうしろから右手でつかんで立ち姿勢をキープします。

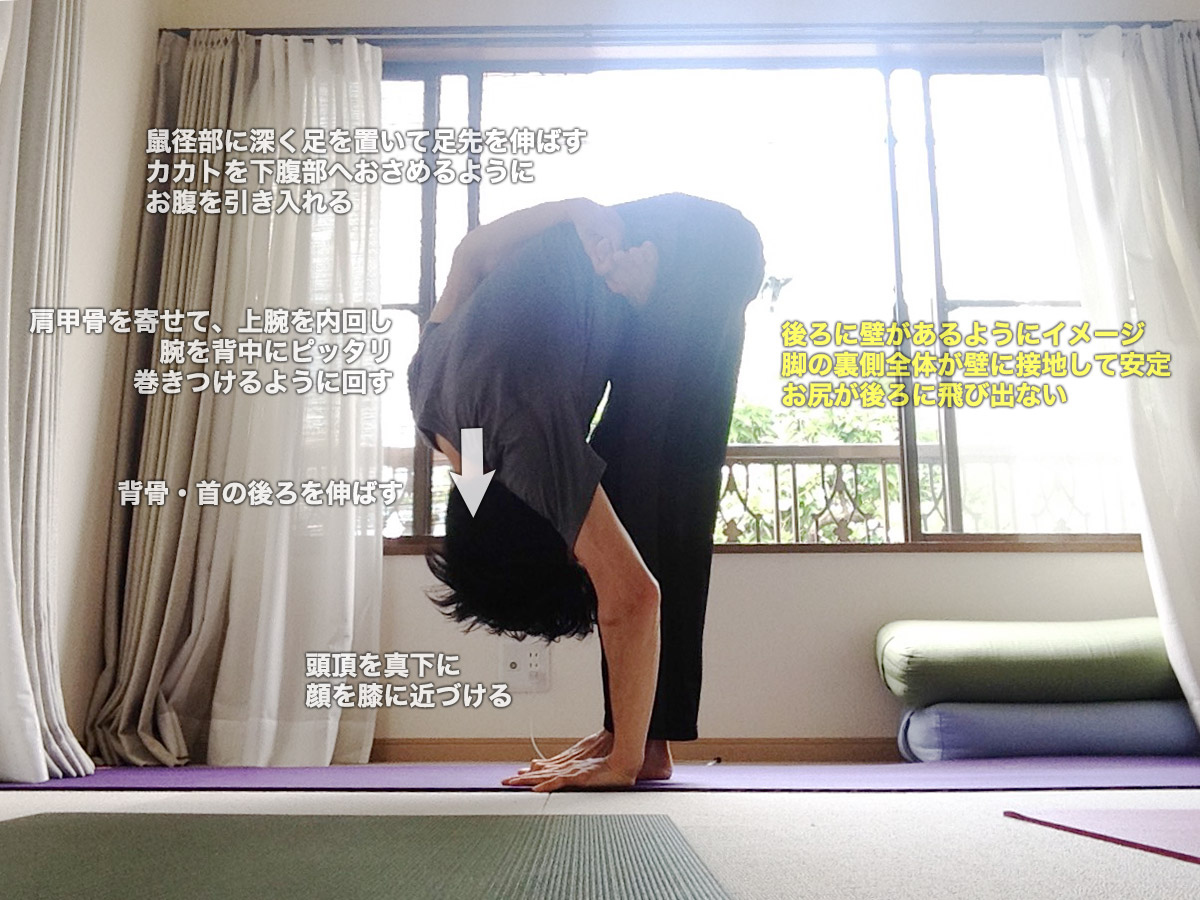

4)右膝を左膝の横に揃えに行くように(左脚と右膝の角度は35〜45°くらいを保ち)股関節を内回ししながら、前屈していきます。左手は左足の横の床に置くことを目指しますが、前屈の柔軟性が足りない場合は前方に置きます。5呼吸キープ。

5)吸いながら目線を斜め前に移します。吐いて一度力を抜いて、ここで軸足の膝を一度ゆるめても構いません。吸いながら上半身を起こし、吐いて手をほどいて蓮華座を解いて、ターダーサナへ戻ります。逆側も同様に行います。

アルダバッダパドモッターナーサナを深める方向性

- 蓮華座を深く組む(足を鼠径部におけるようにする・両膝の位置を揃えられるようにする)。

- 前屈を深める。

アルダバッダパドモッターナーサナのコツ・練習法

バランス感覚と蓮華座だけ練習したい場合は、手を後ろに回さずに合掌か頭上に伸ばし、脚を半蓮華座にした木のポーズ(ヴリクシャーサナ)を行いましょう。

坐位で行うアルダバッダパドマパスチモッターナーサナは、このポーズを90°変えたものです。バランス感覚が必要ないので、蓮華座と前屈だけに集中したい場合はこのポーズで練習します。

アシュタンガヨガで、初めて半蓮華座が出てくるのがアルダバッダパドモッターナーサナである意味

アシュタンガヨガのプライマリーシリーズは前屈・股関節回転がテーマになっていますが、流れの中で初めて半蓮華座がでてくるのがこのポーズです。

片脚で立つためのバランス感覚が必要になるので、最初のうちは、蓮華座をしっかり組むどころじゃない!というのが正直なところかもしれません。

蓮華座に集中して練習したい場合は、これよりも後に出てくるアルダバッダパドマ・パスチモッターナーサナのほうが適していると思われますが、なぜアルダバッダパドモッターナーサナが先にあるのでしょう?

立って行う利点としては、股関節がより自由に回転しやすいということかと思います。

坐って蓮華座をすると、「足を手前に置く」「膝をおろす」というのを直線的に行ってしまって、この動きが「股関節が回転して行われている」ということを見落としがちになってしまうように思えます。

とくに膝を下ろしていく過程は、坐ってお尻が圧迫されている状態よりも格段にやりやすいです。

また、立っているほうが重力が使えるので前屈を深めやすいです。カカトを下腹部にぎゅっとおしつけやすいので、より深く内臓をマッサージすることができます。

私も最初はビックリしましたし苦手なポーズでしたが、意味がわかると、とても気持ち良いポーズになりました。

バランスが難しいと思ったら、アルダバッダパドマ・パスチモッターナーサナにおける床と同じように、後ろに見えない壁があってカカト・ふくらはぎ・太もも裏が接しているようにイメージすると安定するかもしれません。

アシュタンガヨガの普通のクラスではさらっと通り過ぎてしまうポーズですが、しっかりポイントをおさえて練習したい方は、プライベートクラスでお教えします。まずは半蓮華座を深く組んで、足先をつかめるようになりましょう。

≫蓮華座(結跏趺坐・パドマーサナ)の練習法1 〜足首を伸ばし、膝をしっかり曲げて股関節を外回し〜

シークエンス例

- ヴリクシャーサナなどの立位バランスポーズからつなぎます。

- アシュタンガヨガでは、ウッティタハスタパダングシュターサナの後に行い、この後ウトゥカターサナにつなぎます。

アーサナ名の表記バリエーション

【日】アルダバッダパドモッターナーサナ、アルダバッダパドモッターナアーサナ

【梵】Ardha Baddha Padma Paschimottanasana

【英】-