現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第5章冒頭、ヨーガを妨げる様々な障碍に関する部分を読んでいきます。佐保田氏の訳では「享楽的障碍」「宗教的障碍」「智的障碍」という3種類に分類され、障碍となるものがとても細かくたくさん挙げられています。

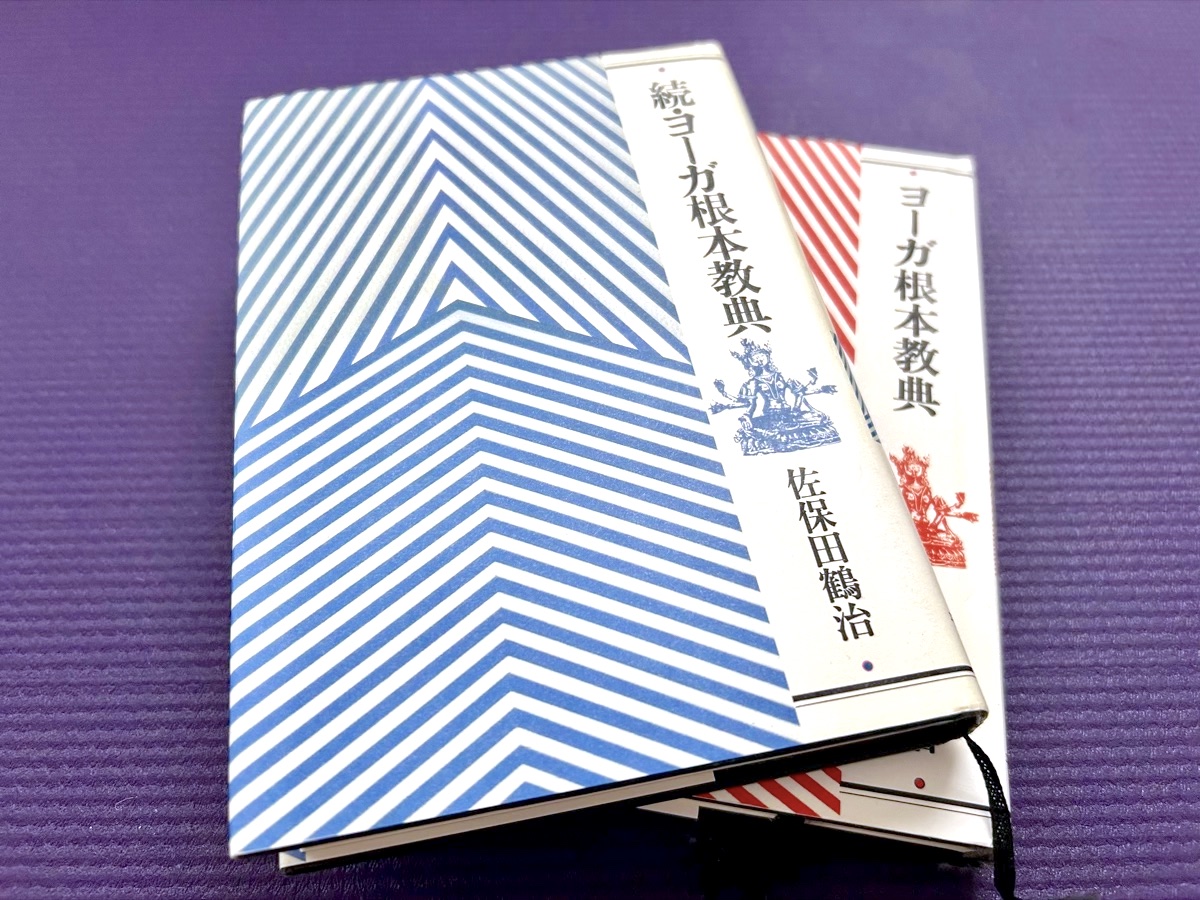

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

享楽的障碍

佐保田訳による享楽的障碍

享楽的障碍としては、佐保田訳では以下のものが挙げられています。

- 女性

- 寝床

- 座席

- 衣類

- 財物

- キンマ(噛みタバコ)

- 美食

- 乗りもの

- 王権

- 主権

- 権力

- 金

- 銀

- 銅

- 宝石

- アグル樹(香樹)

- 牛乳

- 博識

- ヴェーダとシァーストラ

- 舞踊

- 歌謡

- 装身具

- ハープ

- ヴィーナー

- 鼓

- 象

- 馬

- 妻妾

- 子女

「ヴェーダ」はインドの古典、「シャーストラ」は少し広い意味で「戒律」「マニュアル」などを意味する言葉です。

「ヴィーナー(ヴィーナ)」はインドの伝統的な弦楽器ですが、ヴァス訳とマリンソン訳では笛になっていますね。用いた原文が別のものだったのか、このあたりも少し曖昧です。

ヴァス訳による享楽的障碍

ヴァス訳では、以下のようになっています。

- 女性

- 寝床

- 座

- 衣服

- 富

- ビンロウジュ

- 美食

- 乗りもの

- 王権

- 主権

- 権力

- 金

- 銀

- 銅

- 宝石

- アロエの木

- 牛

- ヴェーダとシャーストラを学ぶこと

- 舞踊

- 歌謡

- 装身具

- ハープ

- 笛

- 太鼓

- 象や馬に乗ること

- 妻子

- 世俗的な享楽

マリンソン訳による享楽的障碍

マリンソン訳では、以下のようになっています。

- 女性

- ベッドに横たわること

- 衣服

- 金銭

- 口へのキス

- パンを噛むこと

- 飲酒

- 王権

- 英雄的行為

- 富

- 金

- 銀

- 銅

- 宝石

- 芳香性のアロエ

- 牛

- 学問

- ヴェーダの論文

- 踊り

- 歌

- 宝石

- 笛

- リュート

- 太鼓

- 象や高馬に乗ること

- 妻

- 子供

- 官能性

享楽的障碍の解釈

ほとんどの項目は同じようですが、訳者によって微妙に異なっていたり、まとめられていたりする項目もあって数も異なるようです。

これらについて個別にどう捉えるかは難しいところで、たとえば1つ目に「女性」があるけれども、第4章では性的ヨーガの行法が挙げられていて男女の交わりを重要なものとしていたり、そのあたりに矛盾はあるのか無いのか、この記事の最後に少し考察してみています。

いずれの項目についても、世間の人々が耽溺する可能性のある魅力的なものであるため、これらに対する執着を手放すべしということになるかと思います。

宗教的障碍

佐保田訳による宗教的障碍

佐保田訳では、以下のような宗教的障碍が挙げられています。

- 水垢離

- 供養

- 斎日を守ること

- 解脱のためのおきてを守ること

- 誓言

- 改悔

- 勧戒

- 沈黙行

- 感覚の抑制

- 黙想対象

- 黙想

- マントラ

- 布施

- 世間での名声

- 井戸や池やタンクや神殿や園林を設営すること

- 祭祀

- 断食

- 苦行

- 聖地巡拝

ヴァス訳による宗教的障碍

ヴァス訳では、以下のようになっています。

- 沐浴

- 神々への崇拝

- 正午の聖なる日の遵守

- 火供え

- 解脱への渇望

- 誓願と苦行

- 断食

- 宗教的儀式

- 沈黙

- 苦行

- 観想と観想の対象

- マントラ

- 施し

- 世界的な名声

- 貯水池

- 井戸

- 池

- 修道院

- 森の掘削と寄付

- 犠牲

- 断食の誓願

- チャンドラヤナ

- 巡礼

「チャンドラヤナ」については、以下マリンソン氏の注釈を参考にしてください。

マリンソン訳による宗教的障碍

マリンソン訳では、以下のようになっています。

- 儀式的な沐浴

- 礼拝

- 太陰暦

- 火供

- 清浄に関する礼儀

- 誓い

- 断食

- 規則

- 沈黙

- 感覚の抑制

- 瞑想の対象

- 瞑想

- マントラ

- 慈善

- 広く知られること

- 池

- 井戸

- 貯水槽

- その他の水源

- 邸宅

- 遊園地の建設

- 犠牲

- チャンドラヤナの苦行

- 様々な巡礼地

「チャンドラヤナ」は満月の日に始める、1ヶ月間の断食行のことを指していて、マリンソン氏は以下のように注釈を加えています。

The Chandrayana penance is a month-long fast beginning on the day of the full moon, on which fifteen mouthfuls of food are eaten. Each day, one less mouthful is taken until the dark of the moon, when nothing is eaten. Then one more mouthful is eaten each day, leading up to fifteen mouthfuls again on the full moon.

和訳:チャンドラヤナの苦行は、満月の日に始まる1ヶ月間の断食で、15口分の食物を摂取する。毎日1口ずつ減らし、月が沈むまで何も食べない。その後、毎日1口ずつ増やし、満月の日に再び15口分の食物を摂取する。

「ダルマ」について

佐保田氏はこれらについて「宗教的障碍」と訳してまとめた上で、それを「ダルマ(法・美徳)の形をした障碍」と説明しています。儀式や瞑想といった、他の道では推奨されているものも、解脱のためには障碍になると断じていることになります。

インド哲学においては、4つの「プルシャールタ(人生の目標)」が挙げられ、それぞれの重要性については、価値観が定まることはなく長年議論されています。

- カーマ(快楽、愛、心理的価値)

- アルタ(繁栄、経済的価値)

- ダルマ(正義、道徳的価値)

- モークシャ(解脱・解放、精神的価値、自己実現)

プルシャールタは以上の4つで、いずれも人にとっては重要なものです。モークシャは人生の究極の目標ですが、それ以外の3つについては矛盾が生じる場合が多く、その場合はカーマとアルタよりもダルマが優先されると考えられる場合が多いですが、それも定まっておらず、多様な価値観で議論されてきました。

佐保田氏は、「ダルマはつまり世俗の宗教である」として、「宗教的メリットすなわち天界に生まれる資格」を得るためのものであると注釈しています。天界に生まれるということは解脱ではないので、これもまた障碍ともなり得るということになるでしょう。

以上のように宗教的障碍の項目を見てくると、他の様々な道において推奨されてきた行法や儀式をも、障碍としてまとめてしまうことで、「シヴァサンヒターの道が最上である」ことを示そうという、第1章冒頭からの一貫した意図が感じられます。

智的障碍

佐保田訳による智的障碍

佐保田氏の訳では、智的障碍が以下のように挙げられています。

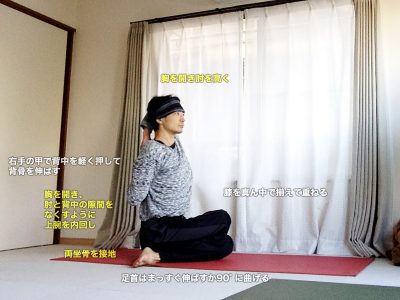

- ゴームカなどの坐形を組んで、ダーウティ式(大腸の洗浄)の洗浄

- 気道に気を流す智

- 制感のための滅(感覚と行動の器官を抑止すること)

- 腹を迅速に動かすことによってクンダリニーを覚醒させる智

- 器官を通じてミルクを吸う智

- 気道を清める種々の強健な作法

ヴァス訳による智的障碍

ヴァス氏の訳では、以下のようになっています。

- ゴームカの姿勢で座り、ダウティ(ハタ・ヨーガによる腸の洗浄)を実践すること

- ナーディ(人体の血管)の配置に関する知識

- プラティヤーハーラ(感覚の抑制)の習得

- 腹部を素早く動かすこと(ハタ・ヨーガの行法)によるクンダリニーの力の覚醒の試み

- インドリヤ(器官)の道に入ること

- ナディの作用に関する知識

マリンソン訳による智的障碍

マリンソン氏の訳では、以下のようになっています。

- ダウティ(ナディの道の科学)によって内臓を浄化した後、ゴームカやその他のアーサナを実践すること

- プラティヤーハーラによる抑制

- 腹部を左右に動かすこと

- 尿道に牛乳を入れること

- ナディの働きに従って何かを食べること

智的障碍についての考察

訳し方や分割箇所は少し異なるようですが、ここにはハタヨーガの行法もいくつか並んでいます。これらもまた、解脱に至る上ではいつか不要なものとなるのでしょう。

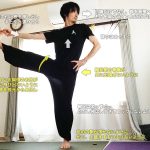

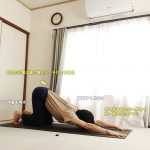

ゴームカーサナについては、佐保田氏はゲーランダサンヒターを参考にせよと注釈していますが、ゲーランダサンヒターで示されているのは以下のような坐法です。この形をサティヤナンダ氏はディヤーナヴィーラーサナと呼んでいます。

現代ヨガのゴームカーサナはこの脚の形に加えて、背中で上下から手をつなぐでつかむ動きを行うアーサナを指すことが多いです。

「ダウティ」は、ハタヨーガのシャットカルマ(6つの浄化法)のひとつで、塩水に浸した長い布を飲んでから引き出すことで食道を洗浄する浄化法でしたが、ここでは大腸を洗浄するヴァスティと混同されているようです。ヴァス氏と佐保田氏の勘違いなのかは定かではありませんが、原文にはDhautiと書かれているようでした。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 2.21-2.38 〜シャットカルマ(6つの浄化法)とガジャ・カラニー〜

「腹部を左右に動かす行法」は、おそらくナウリかと思われます。これもシャットカルマに含まれています。

参考:ゲーランダサンヒター概説1.12-1.44 〜シャットカルマ、ダウティ〜

「尿道にミルクを吸い上げる行法」は、第4章に出てきたヴァジローリームドラーと同じ骨盤底筋の操作をする行法ということになるでしょう。沖正弘氏の本などを見ると、尿道からミルクを吸い上げる行者に実演してもらっている様子が書かれており、現代でもその行法が受け継がれているものと思われます。

Amazon:沖ヨガ入門: 精神が肉体を自由にできる/沖正弘 (著)

ナディを浄化するための様々な浄化法も、ここでは障碍となると説明されています。ハタヨーガの教典として、第2章などでもナディについて詳しく説明されていましたが、それらの知識もいずれは不要になるということなのでしょう。

シヴァサンヒターの矛盾に関する考察

このように、一見するとシヴァサンヒターは、前に出てきたものの重要性を後の方で否定していたり、全体として矛盾を抱えているようにも見えます。

ただ、解脱に至る過程において、それらの重要性は変化していくのかもしれません。必要に応じて師匠からハタヨーガの技法を大事に授かって身体の浄化を行いつつ、それが不要になったらもはや執着しない、といった流れになるため、それを文字で表すと矛盾しているように見えるのかと思われます。

また、ハタヨーガの教えは密教的であり、師匠が個人に向けて教えるものです。そのためハタヨーガの文献は個人に対する教えをつなぎ合わせている可能性もあり、ある人には重要なものが、別の人には毒になったりもするため、本来脈絡がないものをつなぎ合わせて読んでしまうと矛盾してしまう、といったこともあり得るかと思います。

その他の障碍

このあといくつかの障碍について述べられていますが、以下5.13-16の数節は本文に存在していたのかどうか不明瞭であるという佐保田氏の注釈があり、マリンソン訳には含まれていません。

5.13節「三昧はある種の新しい液体を飲んだり、或る種の食べ物を食ったりすることで、直ぐに起こせるというのは誤りである。」

5.14節「善人たちの仲間に入れ、悪人たちとの結びつきを避けよなどといい、また気の出入における重さと明かるさを観察せよ、などというのもヨーガ行の障碍である。」

5.15-16節「梵は体内に存在する、梵は形相の内にある。梵は形相のうちにあって、しかも形相なし。この梵において教義が確立し、心情が安らぐ(一五)、などという教説は智の形で定立された障碍である(一六)。」

これらについても、他の道においては推奨されて行われていることを「障碍である」とバッサリ切っているように感じられます。原文に含まれていない時があったということは、こういった新たな道が出てきたときに「それも障碍である、これも障碍である」などと後から書き加えられていったとも考えられます。

たとえば5.13節は、「瞑想や苦行をしなくても、この液体を飲めばサマーディに至れますよ!」というものが流行り始めたので、「そんなことはない」というために追加されたのかもしれません。現代でもよく見られる流れではありますね。

このように、様々な解脱への道が説かれた時代において、この行法はダメで、このやり方が優れているといった、わりと断定的な論説が第5章では続いていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【14】5.17-5.31 四種のヨーガ・四種の修行者

前記事:シヴァサンヒター概説【12】4.23-4.110 十種のムドラー