現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第4章、10種のムドラー(マハームドラー、マハーバンダ、マハーヴェーダムドラー、ケーチャリームドラー、ジャーランダラバンダ、ムーラバンダ、ヴィパリータカラニー、ウッディーヤナバンダ、ヴァジローリームドラー、シャクティチャーラナムドラー)に関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

この記事の目次

マハームドラー

マハームドラーのやり方

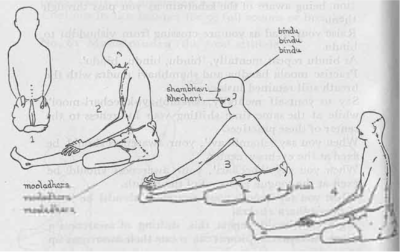

4.26-28節「グルの指示に従って、右のカカトで会陰部を静かに圧し(二六)、前にのばした左足を両手でつかみ、カラダの九門を閉じて、アゴを胸につける(二七)。心の動きを統一して、気の行法(クンバカ)を始むべし(後略)」

クンダリニータントラの行法にも含まれていたマハームドラー、体の形としては以下のようになります。

この形のように、片方の脚を曲げて会陰にカカトをあてて、もう片方の脚を前に伸ばすアーサナを、ウッタンパーダーサナと呼びます。シッダーサナと同様に会陰を刺激するため、これもクンダリニーヨーガの中では重要なアーサナとして扱われています。

片側で行ったあと、同じ呼吸数で逆側も行うように指示されています。

マハームドラーも含まれるクンダリニータントラのクリヤーヨーガは、以下の記事で解説しています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【51】第3章 14節 前半:クリヤーヨーガの実践(プラティヤーハーラ)

マハームドラーの効果

マハームドラーの効果としては、訳者によって解釈が少し異なる部分がありますが、おおよそ以下のような項目が並んでいます。

- 薄運の実践者でも、ヨーガを成就することができる。

- すべての気道の気のめぐりが活発になる。

- 精が安定する。

- 毒素が排泄され、障害が消滅する。

- 病が消滅する。

- 消化の火が増大する。

- 肉体に汚れなき美を与え、老衰と死を無くす。

- 願望する目的と幸福が得られる。

- 感覚器官の抑制が得られる。

これまでに述べられてきた、シヴァサンヒターのハタヨーガの効果のほとんどが並んでいるようなリストです。

マハームドラーだけでもほぼ完璧な効果が得られるのでは?と思えるほど、このムドラーの重要性が示されています。

そしてこの後にも続く「マハー(偉大な)」の名前がつく3つのムドラー(マハームドラー、マハーバンダ、マハーヴェーダ)を実践することで、誰でもシッディを正しく修得することができると説明されています。

マハーバンダ

マハーバンダのやり方

4.37-38節「それから、前方に伸ばしていた右足を左の太股の上にのせ、会陰部を引き締めてアパーナを引き上げ(三七)、それをサマーナ気につなぎ、それからプラーナを下向きにし、ヨーギーは腹(ヘソ)のところでプラーナ気とアパーナ気とを強く結び合わせるべし(三八)。」

先程マハームドラーを行っていたときのウッタンパーダーサナから、伸ばしていた脚を曲げて足を鼠径部に置き、パドマーサナ(蓮華坐)の形になります。その姿勢で、ヘソのところで上から降りていく気と下から上がってくる気を合一させるイメージをします。これを、足をかえて両側ともに注意深く行うべしと指示されています。

マハーバンダの効果

マハーバンダの効果としては、これも訳者によって解釈が少し異なる部分がありますが、以下のような項目が並んでいます。

- 体内の脈管の網から大量の体液が頭部へ流れこむ。

- 気はスシュムナー気道の中心に入る。

- 肉体の栄養は良くなり、骨格はしっかり引き締まる。

- 心臓は喜びに満ちあふれる。

- すべての祈願を成就することができる。

マハーヴェーダムドラー

マハーヴェーダムドラーのやり方

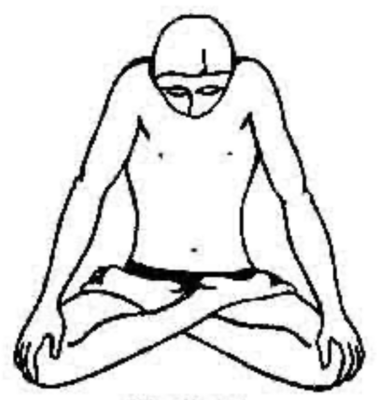

4.43節「アパーナ気とプラーナ気を合一した後、マハーバンダの体位のままで腹に気を満たしてから、両方のシリを静かに床に打ちつけるべし。」

蓮華坐を組んだ形で、両手で床を押してお尻を持ち上げて、静かに床へ打ちつけるという行法です。

現代では、ウップルティヒという形で同様な実践をしますが、これは持ち上げることが主な目的になっていて、尻を打ちつけるということは一般的には行いません。

クンダリニーヨーガにおいては、会陰に刺激を与えることが重要な要素となりますが、あまり強くドスンと落とすのではなく「静かに打ちつける」というのも大事なポイントになるでしょう。強い衝撃を加えることは、クンダリニーを不意に覚醒してしまうなどの危険性があります。

参考:クンダリニーヨーガ研究まとめ 覚醒方法・危険性・チャクラとの関係

マハーヴェーダムドラーの効果

マハーヴェーダムドラーの効果としては、以下のようになっています。

- スシュムナー気道をふさぐブラフマ・グランティを突き破る。

- 気の成就者となって、老と死を消す。

ブラフマ・グランティは頭にある結節で、クンダリニーの上昇を妨げる3つの障害の最後の一つです。

他のマハーに比べると少ないようですが、このマハーヴェーダがなくてはマハームドラーとマハーバンダも無効になってしまうと説明されており、3つのムドラーがセットであるということが数節にわたって強調されています。

そのため3つを順次に行うべきであり、1日に4回注意深く行うならば、6ヶ月以内に死を克服すると示されています。

ケーチャリームドラー

ケーチャリームドラーのやり方

4.51-52節「いろいろな障害の無い場所で、ヴァジラ・アーサナ(金剛坐)の坐法で坐って、眉間を凝視し(五一)、軟口蓋の上にある穴へ、舌を逆転して差し入れ、それを注意深く甘露の井へ合わせるべし(五二)。」

第2章でも述べられていたように、ハタヨーガの生理学では頭から不死の甘露(アムリタ)が滴っていると言われ、喉の奥に舌を入れることでそれを受け止めることができ、老死を克服できるといいます。

ハタヨーガプラディーピカーなどでは、舌の下の筋を少しずつ切って舌を長くしていくという過激な方法とともにケーチャリームドラーの重要性が示されていますが、ここでは舌を逆転して喉の奥へ入れるというシンプルなやり方で示されています。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 3.32-3.54 〜ケーチャリームドラーのやり方と重要性〜

第3章では、ケーチャリームドラーとカーキームドラーを組み合わせたムドラーが別格な扱いで示されていましたが、そのときはムドラーの名前は示されていませんでした。

参考:シヴァサンヒター概説【9】3.82-3.97 気の操作(ケーチャリームドラー・カーキームドラー)

ケーチャリームドラーの効果

- 諸々のシッディを生む。

- ヴィグラハ・シッディ(老病死を離れること)が生じる。

- ライオンの如く強くなる。

- 罪苦の大海を越えて、天界の幸せを楽しんだ後、良い家柄の家に生まれる。

- ケーチャリームドラーを心静かに怠らずに修習する人は、果てしなく長い時間も一瞬に感じる。

- 種々の罪悪に耽溺したとしても、至上の果を得ることができる。

結構具体的な効果が挙げられています。

「良い家柄の家に生まれる」「至上の果を得ることができる」といった効果は良いことのようにも見えますが、これらに執着しなくなることが解脱であり、ヨーガの最終的な目的となります。

第3章で、すでにケーチャリームドラーとカーキームドラーを組み合わせた行法は示されていましたが、そこではもっと意義が強調された効果が語られていました。シヴァサンヒター全体におけるこういった重複や矛盾は、マリンソン氏も指摘しています。

参考:シヴァサンヒター概説【0】ハタヨーガの教典として優れた点・問題点(マリンソン氏による序文)

ジャーランダラバンダ

ジャーランダラバンダのやり方

4.60節「ノドの筋を引きしめて、アゴを胸に押し付ける。」

これもとてもシンプルな方法で示されています。

現代でもよく行なわれるバンダで、クンダリニータントラでも、主に喉のヴィシュッディチャクラの覚醒法として詳しくやり方が説明されています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【46】第3章 9節:ヴィシュッディチャクラの覚醒方法

ジャーランダラバンダの効果

ジャーランダラバンダの効果としては以下の項目が挙げられています。

- サハスラーラから滴り落ちる甘露を飲み、不死を得て三界において楽しむ。

- シッディをもたらす。

ここでも、サハスラーラから滴り落ちる甘露アムリタを飲むという効果が挙げられていて、ケーチャリームドラーとともに、喉を通るアムリタを受け止めることの重要性が強調されています。

具体的にこれらが何を表しているかというと、内分泌腺・ホルモンに関係しているように思えますが、チャクラの働きとともにさらなる研究が必要なところです。

ムーラバンダ

ムーラバンダのやり方

4.64節「カカトを以て会陰部をしっかりと圧し、力強くアパーナ気を引き上げて、それを次第に上方へ移動すべし。」

先に示されていたヨーニムドラーも会陰の収縮を行う行法でしたが、このムーラバンダも同様に会陰を刺激するものです。アパーナは体の下の方(消化・排出など)を司っている気で、それを引き上げることで、上の方(呼吸・循環など)を司っているプラーナと合一して機能し始めるといいます。

現代ではどちらかというとヨーニムドラーという名前は別の行法を表していて、会陰を刺激する行法としてはムーラバンダの名前がよく使われています。

ムーラバンダは、ムーラーダーラチャクラの覚醒法・クンダリニーの覚醒法として用いられています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【42】第3章 5節:ムーラーダーラチャクラの覚醒方法

ムーラバンダの効果

ムーラバンダの効果としては、以下の項目が挙げられています。

- 老衰と死を消去する。

- アパーナ気とプラーナ気の合一がもたらされる。

- ヨーニ・ムドラーがより一層達成される。

- 蓮華坐を組んだまま、大地を離れて、疲れることなく空中に浮かぶことができる。

ヨーガスートラやハタヨーガの教典では、よく空中浮揚について語られています。

クンダリニーが覚醒するとき、宙に浮くことがある言われますが、どこまで本当なのか、どんな原理で起こるのか、このあたりはまだ研究中です。

ヴィパリータカラニー

ヴィパリータカラニーのやり方

4.69節「頭を地におき、両脚を空中に伸ばす(後略)」

4.70節「このムドラーを毎日三時間ずつ修習する(後略)」

ヴィパリータカラニーは、現代ではショルダースタンドのポーズとして行われていますが、ここの説明だけではヘッドスタンドと区別がつきませんね。しかし三時間はなかなか厳しいです。

シヴァサンヒターは比較的マシなほうですが、ハタヨーガプラディーピカーなどはもっとアーサナの説明が曖昧です。

やはりハタヨーガは密教的なものであり、やり方は秘されている部分が多く、文字の情報だけでは正確に実践できないことが多いです。師匠から直接授けられてから実践するのが良いでしょう。

ヴィパリータカラニーの効果

ヴィパリータカラニーの効果としては以下の項目が挙げられています。

- 死を克服する。

- 甘露を飲み、シッダ聖衆と同等になる。

ジャーランダラバンダと同じように首を曲げて喉に刺激を与えていて、しかも逆転する形になるため、これも甘露アムリタを飲んで不死になるために重要な行法として扱われています。

ウッディーヤナバンダ

ウッディーヤナバンダのやり方

4.72節「ヘソの上も下も背後へ向けて引きつけるべし(後略)」

4.74節「毎日怠らずに四度ずつこの法を行ずる(後略)」

4.75節「ヨーギーはこのムドラーを六ヶ月修習するならば、必ずや死に打ち克つ(後略)」

4.77節「賢者はグルからこの行法を学んで注意深く行ずべし。この得難き至上のバンダはひと気が無く障碍の無いところで修習すべし。」

腹部を強く引き込む行法で、現代でもマニプーラチャクラの覚醒法などで用いられています。某氏がテレビで行っていて話題を呼んだ、腹筋で腹部をかき回す「ナウリ」の準備段階ともなる行法です。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【44】第3章 7節:マニプーラチャクラの覚醒方法

ちなみに発音は「uḍḍīyana」なので「ウッディーヤナ」に近いですが、日本での一般な表記は「ウディヤーナ」「ウディヤナ」などが多いです。

現代におけるウディヤーナバンダは、同じ名前で異なるものを表している場合があり、アシュタンガヨガなどヴィンヤサヨガの最中に行なわれる僅かな下腹部の引き込みをするウディヤーナバンダと、座った状態や立って膝を少し曲げた状態で腹部を強く引き込むやり方のウディヤーナバンダ(区別するためこちらをシンプルに「ウディヤーナ」だけで呼ぶ場合もあり)があるため、混同しないように気をつけましょう。

参考:バンダとは|ヨガポーズをキープするコツ・呼吸法の効果の高め方

ウッディーヤナバンダの効果

ウッディーヤナバンダの効果としては以下の項目が挙げられています。

- すべての苦の流れを無くする。

- 死の象に対するライオンのように強くなる。

- ヘソは清浄になり、体を巡る気は清くなる。

- 死に打ち克つ。

- 消化力が高まり、体液の増加が起こる。

- 身体の完成は一層容易になり、疾患は決定的に消滅する。

消化力の高まり、ヘソの浄化など、マニプーラチャクラに関係する効果が見られます。

ヴァジローリームドラー

ヴァジローリームドラーの位置づけ

ヴァジローリームドラーについては、佐保田氏の注釈によれば「低級なタントラ行者が耽溺した卑わいな行」であるとして英訳者が省いたとされ、ヴァス訳・佐保田訳ではその部分が丸ごと省かれています。

それをマリンソン氏は批判し、マリンソン訳では4.78〜104節という結構な分量で、しっかりとやり方や効果が説明されています。性的ヨーガの技法であり、生殖器や骨盤底筋を使った、生々しくてしかも難しい行法なので、抵抗のある方は見なくても良いです。

ちなみにヴァジローリームドラーという同じ名前で別の行法もいくつかあり、たとえばクンダリニータントラのヴァジローリームドラーはスワディシュターナチャクラの覚醒法として登場し、男性は尿道括約筋を締める、女性は子宮口を締めるという練習をする行法です。やり方は異なりますが、泌尿器・生殖器が関わっているということは共通しています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【43】第3章 6節:スワディシュターナチャクラの覚醒方法

ハタヨーガプラディーピカーでは、シヴァサンヒターのヴァジローリームドラーとほぼ同じものを説明していると思われますが、そのバリエーションとして示されているサハジョーリーとアマローリーは、シヴァサンヒターのやり方とは少し異なるようでした(いずれにしてもこのあたりはやり方が曖昧な部分が多いです)。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 3.83-3.102 〜性的ヨーガのムドラー、ヴァジローリー、サハジョーリー、アマローリー〜

ヴァジローリームドラーの目的とやり方

シヴァサンヒターのヴァジローリームドラーの最大の目的は、「精液の保持」にあるようです。

チベット密教や気功や仙道などでも、精液の扱いは大きなテーマとなっており、生命力を含んだ重要な生成物であるためみだりに出してしまうことは寿命を縮めるとされ、射精の頻度についての議論や、射精の止め方などについては多くの行法が編み出されてきました。実際に現代医学的にどうなのかといったところは、様々な異説があることでしょう。

精液の保持のための方法としては主に2通りあり、「射精を止める方法」と「射精した精液を尿道から吸い上げる方法」があるといいます。いずれにしても骨盤底筋の複雑な操作が必要で、先に挙げられた会陰を締めるヨーニムドラーも、ヴァジローリーに必要な技術としてここで再登場します。この行法は危険性が高く健康を害する可能性もあるため、安易にマネしないようにしましょう(と言ってもだいぶ難しいですが)。

4.81節「First the wise yogi should carefully and correctly draw up through his urethra the generative fluid from a woman’s vagina and make it enter his body.」

和訳:まず賢明なヨギは、女性の膣から生殖液を注意深く正しく尿道から吸い上げ、体内に取り入れるべきである。

ハタヨーガプラディピカーやシヴァサンヒターで示されているヴァジローリームドラーは、「精液を吸い上げる」方の技法です。その際、「女性側の膣の分泌液と精液の混合物」を吸い上げるということが重要であり、それは太陽と月が合一した物質であると説明されています。この「混合物」はチベット密教でも重要なものとして出てきますが、ちょっとエグい行法もありました。

参考:チベット密教/ツルティム・ケサン(著) 正木晃(著)|書籍紹介

4.82節「After awakening his semen he should start to move his penis. If by chance his semen should move upwards it can be stopped with the Yonimudra.」

和訳:精液を覚醒させた後、陰茎を動かし始める。万が一精液が上向きに上がってしまった場合は、ヨニムドラで止めることができる。

上の4.81節のあとにこの説明が来ているので、解釈が難しいところです。これだけ見ると、「射精を止める」の法式の指示のようにも見えます。4.81節の時点で射精して吸い上げたあとに、再びピストンを開始して、次に射精しそうになったらヨーニムドラーで止めよ、ということかもしれません。

4.83節「He should draw his semen onto the left side, remove his penis from the vagina for a moment, and then start having intercourse again.」

和訳:精液を左側に流し込み、ペニスを膣から少しの間抜き、それから再び性交を始めるべきである。

4.84節「Following his guru’s instructions, the yogi should draw up his apana wind and with the sound hum hum forcibly extract the generative fluid from the yoni.」

和訳:グルの指示に従い、ヨーギーはアパーナ気を引き上げ、「hum hum」という音とともに、ヨニから生殖液を力強く搾り出す。

hum humという声とともに膣内から精液の混合物を吸い上げるといったやり方が説明されています。

「左側へと吸い上げ、しばらくしたら再度ペニスを挿入するべし」などといった、細かい指示が続きますが、このあたりは解釈が難しいところです。このように、マスターすると精液をコントロールできるので何回も性行為が可能になるようなニュアンスの説明もいくつか見られます。過去の男性たちは、そういった能力を求めていたのかもしれませんね。

ひとまず概要はこんなところですが、詳細が気になる方は本文を入手して読んでみてください。

サハジョーリーとアマローリー

4.95節「Sahajoli and Amaroli are variations of Vajroli. The yogi should use any and every means to master his semen.」

和訳:サハジョーリーとアマローリーはヴァジローリーのバリエーションである。ヨギは精液をコントロールするためにあらゆる手段を講じるべきである。

ヴァジローリーのバリエーションとしてサハジョーリーとアマローリーがあるというように説明されていますが、その説明はヴァジローリーほど丁寧ではなく、明確な感じではありません。精液のコントールについては繰り返し重要性が語られています。

4.97節「When his semen moves, the yogi should restrain it with Yonimudra. This is called Sahajoli and is kept secret in all the tantras.」

和訳:精液が動き出すと、ヨーギーはヨーニムドラでそれを抑制する。これはサハジョーリーと呼ばれ、すべてのタントラにおいて秘伝とされている。

シヴァサンヒターのサハジョーリーは、「精液が動きそうになったらヨーニムドラーによって止めよ」という指示なので、先ほどの「射精を止める」方の技法のようにも捉えられますが、これ以上は詳しく書かれていません。

4.96節「If his semen should accidentally enter the vagina, then the resultant combination of the moon and the sun is called Amaroli, and he should suck it up through his urethra.」

和訳:もしも彼の精液が誤って膣に入ってしまった場合、月と太陽の合体であるアマローリーと呼ばれる精液を尿道から吸い上げなければならない。

アマローリーに関しては、先ほどの「精液と膣の分泌液の混合物」のことをアマローリーと呼び、それを尿道から吸い上げるべし、という指示があり、ヴァジローリーと同じようなことを言っているようです。

ちなみにクンダリニータントラのサハジョーリーは、女性用のスヴァディシュターナ覚醒法に含まれている子宮口を収縮する行法なので、全く異なるものを示していることになります。ハタヨーガプラディーピカーのアマローリーは、例の混合物に灰を混ぜて体に塗るといったちょっとエグいものでした。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 3.83-3.102 アマローリー

ヴァジローリームドラーの効果

ヴァジローリームドラーの効果としては、以下の項目が挙げられています。

- 輪廻の闇を破壊する。

- 欲望に従って生きている家庭主や、感覚に耽溺する者にも、解脱をもたらす。

性的な行法、男女の交わりによる行法には、確かに大きな力がありますが、宗教的な戒律との整合性を考えると、行うべきかどうかは歴史上でも激しく議論されてきたようです。

性に耽溺してしまうと解脱からは遠ざかるのではないか、という主張ももっともですし、性に関する技を聖なる行法として活用すべきではないか、という主張もよくわかります。

シヴァサンヒターのハタヨーガは、性的ヨーガを是として、ヴァジローリームドラーも解脱をもたらすと説明しています。そのため、バクティヨーガなど他のヨーガの道を行く人々などによってハタヨーガ自体が批判されることも多かったようです。

シャクティチャーラナムドラー

シャクティチャーラナムドラーのやり方

4.105節「賢明なるヨーギーはアーダーラ蓮華のうちに眠っている頑固なクンダリニー女神をアパーナ気に乗せて、力づくで動き出させるべし。」

4.109節「二ムフールタ(九六分)の間注意深く法式通りにシァクティ・チァーラナ法を行う人はシッディを得ることは遠くない。ヨーギーたちは適正な体位によってシァクティ・チァーラナ法を行ずべし。」

「力づくで動き出させる」と書かれていますが、具体的な方法は示されていません。

佐保田訳とヴァス訳では「適正な体位で行う」と示されていますが、マリンソン訳では「ムクターサナで行う」と書かれています。ムクターサナは、シッダーサナの別名とされています。

成瀬雅春氏は、このムドラーをクンダリニーヨーガの最重要な行法と見なし、肛門を締めることを主要な技法としています。

参考:クンダリニーヨーガ研究まとめ 覚醒方法・危険性・チャクラとの関係

シャクティチャーラナムドラーの効果

シャクティチャーラナムドラーの効果としては、以下の項目が挙げられています。

- 寿命の増長。

- 諸病の消滅。

- シッディを得て、微細身などの力を発揮する。

- 死への恐怖が無くなる。

「微細身などの力」は、シッディとして一般的に挙げられている8種の能力(八自在)のことを指していると佐保田氏は注釈しています。

ヨーガスートラでも「アニマなど…」という同じような表現で登場し、そこでも8つすべてが列挙されているわけではありませんが、訳者のサッチダーナンダ氏は以下の8つを挙げていました。ユクテスワ氏も自著で同じ8つを挙げており、これは共通知識のようでした。

- アニマ:体を非常に小さくする

- マヒマ:体を非常に大きくする

- ラギマ:とても軽くなる

- ガリマ:重くなる

- プラプティ:どこにでも行ける

- プラカーミヤ:すべての望みを叶える

- イーシャットヴァ:すべてを創り出す

- ヴァシットヴァ:全てを支配しコントロールする

参考:ヨーガスートラ解説 3.39-3.50 〜その他もろもろ超能力〜

以上、10種類のムドラーを一つ一つ修習することで、シッダ(成就者)となれると説明されています。

効果が重複しているものもあるようですが、多くの行法があった中でこの10種にしぼって編集しているということは、これらはすべて重要なものであるとシヴァサンヒターは主張しているのでしょう。

このあとは最後の第5章、とても広範囲にわたる知識の章に入ります。

次記事:シヴァサンヒター概説【13】5.1-5.16 ヨーガを妨げるもの

前記事:シヴァサンヒター概説【11】4.1-4.22 ヨーニムドラーの実践とクンダリニーの覚醒