現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第4章、ムドラーの章の冒頭、ヨーニムドラーのやり方や意義の説明と、クンダリニーの覚醒に関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

シヴァサンヒターにおけるムドラーの位置づけ

ハタヨーガの行法の分類

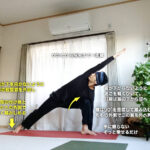

ハタヨーガの教典では、アーサナ(坐法・姿勢)、プラーナーヤーマ(調気・呼吸法)、バンダ(骨盤底やインナーマッスルの引き締め)と、それらを組み合わせたムドラー(印)といった行法が示されており、ムドラーは特に重要なものとして扱われています。

ムドラーは印(いん)という意味なので、手で指を使って作る手印のことを指す場合が多いですが、ハタヨーガのムドラーは体全体を使った印を意味することが多いです。

ただ、プラーナーヤーマ・バンダ・ムドラーの分類は結構曖昧な場合も多く、またほとんどの行法はいくつかの要素を組み合わせて行われるものです。ハタヨーガ・クンダリニーヨーガの練習を行うときは、体の姿勢だけマネするだけではなく、呼吸やインナーマッスルの使い方やイメージも含めて、全身全霊で行うものであるというように意識しておくのが良いでしょう。

ハタヨーガプラディーピカーの構成

他の教典とシヴァサンヒターの構成を比較してみると、ハタヨーガプラディーピカーは4章構成で、以下のようになっています。

- 第1章 アーサナ

- 第2章 プラーナーヤーマ

- 第3章 ムドラー

- 第4章 ラージャ・ヨーガ

となっており、まずアーサナやプラーナーヤーマなど体と呼吸の制御によって気を整えた後に、第3章でそれらを統括する技法としてムドラーを示し、第4章ではさらにムドラーの解説を交えながら解脱にいたる過程を説明しています。浄化法(シャットカルマ)や食事のことなど、クンバカ以外の気を整える方法についても、第2章のプラーナーヤーマの章で説明されています。

ゲーランダサンヒターの構成

ゲーランダサンヒターは7章構成で、以下のようになっています。

- 第1章 ハタヨーガの心得や浄化法

- 第2章 アーサナ

- 第3章 ムドラー

- 第4章 プラティヤーハーラ

- 第5章 プラーナーヤーマ

- 第6章 ディヤーナ・ヨーガ

- 第7章 サマーディ・ヨーガ

ムドラーは比較的序盤の第3章で示されますが、その中にはバンダやプラーナーヤーマの要素も混ざっています。一方、第5章のプラーナーヤーマでは、クンバカの方法や食べ物の指示など、気を整えるための全体的な方法が示されています。

内容はハタヨーガプラディーピカーと同じようなことも書かれていますが、浄化法が冒頭第1章に位置づけられていたり、順番は結構異なっているようです。

第6章・第7章ではムドラーを行いながら様々なイメージ(観想)を行う行法が示されており、クンダリニーの覚醒や解脱・サマーディに至る道が説明されているため、そこまでにムドラーをしっかり修習しておくことが必要なようです。

シヴァサンヒターの構成

シヴァサンヒターは5章構成で、以下のようになっています(佐保田訳)。

- 第1章 宇宙観

- 第2章 人間論

- 第3章 ヨーガの修習

- 第4章 ムドラー

- 第5章 雑録

様々なヨーガの道や哲学などを第1章で紹介し、ハタヨーガの身体論などを第2章で詳しく説明した上で、アーサナやプラーナーヤーマとその他の食事など気を整えるための方法について第3章で説明され、第4章で奥義としてムドラーを紹介し、あとは人それぞれ必要なものを選びなさいという感じで第5章に雑多な知識が並べられています。

比較的他の教典より整理されている印象がありますが、それでもかなりバラバラとした情報がつぎはぎされているように感じられるところもあり、正確に読み解くには気づきの力が必要です。また、実践していくにはやはり師匠の指導が必要な場合が多いでしょう。

このように各教典を比較すると、内容は同じようなものが書かれていることが多いですが、順番や重要度が異なる場合もあり、それぞれの編集者に意図があるように思えます。

ヨーニ・ムドラー

ヨーニは「胎」「子宮」の意味です。この第4章では、後に10のムドラーが並べて紹介されていますが、このヨーニ・ムドラーだけは冒頭に示されて別格の扱いになっているようです。

ヨーニ・ムドラーのやり方

4.1節「まず初めに吸息の操作とともに心意をスヴァーダーラに満たすべし。それから肛門と性器の中間にある場所(会陰)を引き締めてゆくべし。」

4.2節「この梵座に鎮坐するカーマ神を念想すべし。この神はバンドゥーカ花の如く美しく数千万の太陽に相当する輝きと、幾千万の月に相当する涼しさをもっている。」

4.3節「この神(または座)の上方に微小な光がある。それはチット(英智)を相とする、至上の微体である。真我がこの光と合体し、一体となることを観想すべし。」

佐保田氏はスヴァーダーラと訳していいますが、ヴァス訳とマリンソン訳ではアーダーラとなっていて、これはムーラーダーラチャクラを表します。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【31】第2章 4節:ムーラーダーラチャクラの位置や特徴

カカトで会陰を押すシッダーサナが最上の坐法とされているように、ムーラーダーラチャクラのある会陰部分(肛門と性器の間)を刺激することがクンダリニー覚醒の重要な要素となっています。

また、身体的な操作だけでなく、イメージ(観想)を伴って行うのがムドラーの重要なポイントです。ここで示されているように「光り輝いているけど涼しい感じ」というのは、チャクラの覚醒においてよく用いられる表現で、私も実感があります。ただ、その感覚は人によってそれぞれ異なるかもしれません。

ヨーニ・ムドラーによるクンダリニーの上昇

4.4-5節「真我と一体となったクンダリニーは梵道(スシュムナー気道)によって、三つのリンガを順次に経て進み、サハスラーラに達し、ここで放出される、至福を属性とする甘露、すなわち月(体内の)から降ってきたクラの甘露を飲んでから、再びクラへ帰るべし。」

このあたりは主語がはっきりしていなかったりして、訳者によって解釈が異なっています。

「三つのリンガ」については、ヴァス氏は3つの微細身(エーテル・アストラル・メンタル)であると注釈を加えています。神智学の考え方でも、クンダリニーはいくつもの次元に存在し、各微細身に影響を与えるものであるという話が出てきます。

参考:神智学大要 第1巻 エーテル体/アーサー・E・パウエル(編) 仲里 誠桔(訳)|書籍紹介

参考:「微細な体」に関するとっかかり話 〜気の体(エーテル体)〜

また、バーバラ・アン・ブレナン氏が示していたように各チャクラはそれぞれ異なるレイヤーの微細身にアクセスするためのゲートであるという考え方もあり、各チャクラを貫いてクンダリニーが上昇していくことで、各微細身を浄化してコントロールできるようになっていくようなイメージが感じられます。

参考:チャクラ研究まとめ 位置・数・覚醒(開く)方法・整え方

「クラ」はムーラーダーラチャクラの異名であると佐保田氏は注釈していて、ヴァス氏は会陰のエリアのことであると注釈を加えています。主語がはっきりしませんが、上昇していったクンダリニーは放出されているため、降りてくるのは真我の意識ということになるかもしれません。ヴァス氏も「Let him…」と訳しているので、女神クンダリニーではないことを表しているようです。

クンダリニーを伴った意識が上昇していって、各微細身を浄化した上で、また骨盤底へ意識をおろしてくる、というように解釈すると、同様な行法は現代のクンダリニーヨーガや気功・仙道の小周天などにも見られます。

はっきりしないところも多いですが、より深い意味が込められている可能性もあり、注意深く読み解く必要があるかもしれません。

ヨーニ・ムドラーの効果

4.14節「ヨーニ・ムドラーの修行の結果は、たとえ千人のバラモンを殺し、三界の生類を殺害しようとも罪によって汚されることはない。」

4.17節「修習から完全智は生ずる。ヨーガは修習から生ずるのである。ムドラーのシッディ(成就)も修習から、調気の完成も修習によるのである。」

4.18節「修習によって死神を惑わし、死の克服者となることができる。」

ヨーガが目的としている「解脱」のために、「罪が消える」「罪から免れる」といった文言が行法の効果としてよく出てきますが、ここでもヨーニ・ムドラーによって様々な罪に染まることがないと説明されています。

また、智や成就、死の克服といった、序盤の章でも度々示されていたシヴァサンヒターのヨーガの効果の主なものがここに並んでいて、このムドラーの重要性が示されています。

ヨーニ・ムドラーという名前の別のムドラー

ちなみにゲーランダサンヒターでも同名のヨーニ・ムドラーが紹介されていますが、他のムドラーと並べられていて、別格という感じではなく、またやり方も異なるものです。

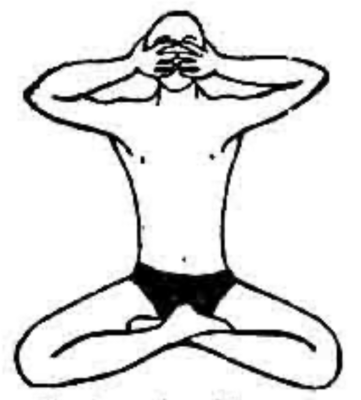

ゲーランダサンヒターのヨーニ・ムドラーは、手の指を使って目・耳・鼻・口を塞ぐというやり方で、現代でもこれをヨーニムドラーと呼んだりシャンムキームドラーと呼ぶ場合もあります。ただ、シヴァサンヒターとやり方は異なっているのですが、その効果としては先程挙げられていた「罪が消える」といった同じものも示されていて不思議です。

画像出典:Kundalini Tantra

参考:ゲーランダサンヒター概説3.25-3.48 〜ムドラー解説2〜

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【49】第3章 12節:チャクラ覚醒の行法一覧と進め方

また、「両手の親指同士と人差し指同士を合わせてひし形をつくる」形の手印のことを、ヨーニムドラーと呼ぶ場合もあります。私もたまに瞑想時に使っています。

試しに「Yoni mudra hand」などで画像検索してみると、その形の写真や、それ以外の形の同名の手印もたくさん出てきます。

このように、同じ名前でも異なる行法を示していたり、異なる名前で同じものを示していたりすることがあるので、アーサナ名を調べるときなども気をつけてみてください。

マントラの効果

4.9-12節「およそマントラである以上、欠けたものでも、封じこめられたものでも、無能にされたものでも、焼きこがされたものでも(中略)それらがグルによって弟子に授けられた時には、すべてシッディと解脱をもたらす。」

4.13節「方式通りに修祓式が行われ、幾千回も灌頂が行なわれた後に授けられるのではあるが。それ故に、このムドラーはマントラを受ける資格を得るために説かれたのである。」

ここで、ちょっと突然マントラの話が出てきます。マントラはとにかく重要であるという話が長々と語られ、それは多くの修行を経た上で師匠によって授けられるものであるといいます。

そして先程のヨーニムドラーは、そのマントラを授けてもらう資格を得るために行なわれるのだと説明されています。

「マントラ」という言葉が表すものも定まっていませんが、インド哲学の古典のヴェーダに載っている文言のみをマントラと定義することもあり、各チャクラに当てられた「Hum」「Om」といった梵字ひとつひとつをビージャマントラ(種字真言)と呼ぶこともあります。いずれにしても大きな力をもっている言葉であるため、正確に発音する必要があり、正確に口頭で伝授される必要があります。

用語:マントラ mantra

用語:ビージャ(ビジャ) bīja

秘されたマントラを師匠から授かるという儀礼は、現代でも超越瞑想(TM)やレイキなどで行なわれているようです。マントラに集中するというのも強力な瞑想法のひとつですが、全てのものは波であり、音や光といった波に影響を受けるため、音に出して唱えるにしても、頭の中で唱えるにしても、やはりその発音は正確に行なわれるべきでしょう。

クンダリニーの覚醒

チャクラとグランティを貫くクンダリニー

4.21節「グルの恩恵によって、眠っているクンダリニー女神が眼覚めた時、全ての蓮華(チァクラ)は女神によって貫かれる。結節もまた貫かれる。」

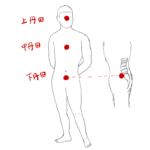

クンダリニーが上昇するのを妨げる要素として、ハタヨーガでは結節(グランティ)という結び目のようなものを定義しています。グランティは一般的に以下の3つとされています。

- ブラフマー・グランティ(ムーラーダーラチャクラに位置する)

- ヴィシュヌ・グランティ(アナーハタチャクラ、またはマニプーラチャクラとアナーハタチャクラの間のスシュムナーナディ上に位置するという説もある)

- ルドラ・グランティ または シヴァ・グランティ(アージュニャーチャクラ、またはヴィシュッディチャクラ、あるいはヴィシュッディチャクラとアージュニャーチャクラの間とする説もある)

クンダリニータントラの行法の中には、グランティを破壊するための行法も含まれています。イメージの力でもアプローチできますが、クンダリニータントラでは上記3部分の筋収縮などを用いてグランティに直接アプローチしています。

グランティについては以下の記事でも説明しています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【28】第2章 1節:チャクラ入門

ブラフマ・ランドラの入口に眠っている、クンダリニーを目覚めさせる

4.22節「それ故に、ブラハマ・ランドラの入口に眠っておられる女神に眼覚めてもらうために、あらゆる努力をしてムドラーの修習をなすべし。」

ブラハマ・ランドラ(ブラフマ・ランドラ)というのは「神聖な穴」「神聖な通路・トンネル」などの意味で、一般的には頭頂に位置する穴・空間のことを指しますが、ここでは文脈からして、そこへ到達するための入口として会陰部を指していると解釈されます。

女神クンダリニーに覚醒していただくために、会陰を刺激するヨーニ・ムドラーをしっかり修習せよと示されています。

ちなみに生まれたての赤ちゃんは頭頂部に穴がありますが、頭頂のブラフマ・ランドラは生と死に深く関わっています。生きている間にこれを開いて頭頂から霊を抜くことで、死を体験するといった行法が行なわれることもあります。死の克服、解脱につながる重要な技法であり、こういった技をチベット密教ではポワと呼んでいたわけですが、日本ではだいぶ違う意味の言葉になってしまいましたね。

このあと第4章では、ヨーニ・ムドラー以外の10のムドラーについて説明が続きます。

次記事:シヴァサンヒター概説【12】4.23-4.110 十種のムドラー

前記事:シヴァサンヒター概説【10】3.98-3.117 アーサナ(坐法・体位法)