ちょっとしたアーサナ名のネタです。

先日、「正しいアーサナ」に関する記事を書きましたが、最初に習ったポーズとインドで習ったポーズがちょいちょい違ってたシリーズのなかでは、「ターダーサナ」の違いが一番ビックリでした。

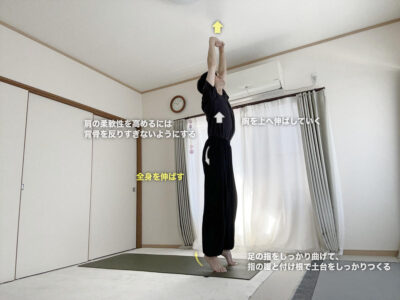

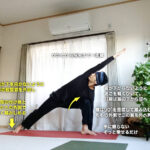

日本のRYT200では立位の基本姿勢として最初に習ったターダーサナが、インドでシヴァナンダヨガを習ったときは、写真のように全然別のポーズだったのです。つま先立ちで背伸びするポーズですね。

こちらは英語では「ヤシの木のポーズ Palm Tree Pose」と呼ばれます。

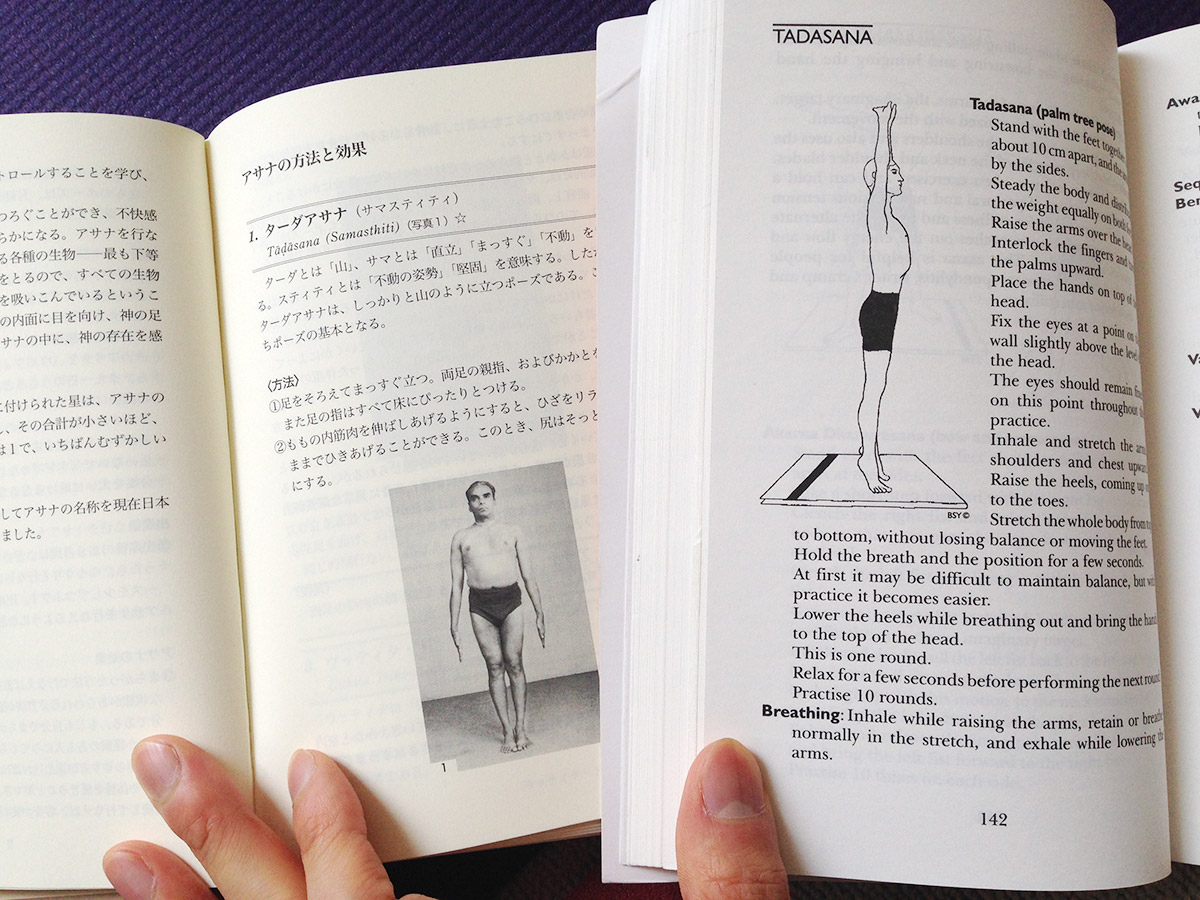

アイアンガーさんとサティヤナンダさんの本、世界中で参考にされていますが、このように「同じポーズ名でも別のポーズである」という例がよく見られます。

≫ハタヨガの真髄

≫Asana Pranayama Mudra Bandha

ヤシの木のポーズのターダーサナは、浄化法のシャンカプラクシャーナにも使っていたポーズで、簡単なように見えますが自分の中心軸をしっかり感じることができ、消化器系を刺激するとても良いポーズです。

基本姿勢として習ったターダーサナはMountain Pose(山のポーズ)と呼ばれるのに対し、こちらのターダーサナはPalm Tree Pose(ヤシの木のポーズ)…そしてシヴァナンダ太陽礼拝にも入っているMountain Poseはまた別で、ダウンドッグに近い逆V字型のポーズのことを指します。

知ってる人にとっては大混乱ですが、知らなければ、それはそれ。言葉の知識は時に、集中の邪魔をします。

アーサナ名を覚えること自体は、とても良いことだと思います。

名前の響きが持つパワーを得て、そのアーサナが表す動物や賢者などの姿になりきってみましょう。

ただアーサナなどの技法は元々、師匠から弟子へ口伝で伝わったものであり、いろいろな解釈があるようです。

同じポーズ名なのに前に習ったことと違う!と思っても、そこに執着しすぎないようにするのが良いかと思います。