現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は、第1章の冒頭、シヴァサンヒターのヨーガがどんな原理に基づいているかという部分と、他のヨーガや哲学など種々の見解と比較している部分を読んでいきます。

不二一元論に基づく

私達の感覚が、幻の世界をつくっている

まずシヴァサンヒターの冒頭1.1節では、「始まりも終わりもない永遠不変の、唯一の智がある。」「他に実在するものは存在しない。この世に見出される多様性は、感覚が知識に及ぼす影響によってのみ現れるのであり、他の理由によるものではない。」と記されています。

これは真実在のブラフマン以外、この物質世界も含めて全ては幻(マーヤー)であるという、不二一元論に基づいている考え方です。この考え方によれば、我々はブラフマンからつくられた個別意識で、幻の世界でいろいろな経験をしているということになります。つまり世界は、実体があるわけではなく、感覚が作り出しているという考え方です。

不二一元論はインドに古来からあるヴェーダーンタの思想として考えられていて、シヴァサンヒターはこの考え方に基づいてヨーガの道を示していくことになります。

「あれでもない、これでもない」ジュニャーナヨーガの道

冒頭の「永遠不変の智」はサンスクリット語では「ジュニャーナ」という言葉で表されますが、チャンドラ・ヴァス氏はこれを「jnana (Gnosis)」と記しています。グノーシスという言葉はユダヤ教やキリスト教でもよく用いられてきた言葉ですが、たしかに「霊的・内的な智」という意味であり、共通する概念です。宗教は違っても表している真理は同じ、という考え方は、インドでよく見られます。

全ては一つである、ということを「悟る」には、「あれでもない、これでもない」というようにひとつずつ候補を消していくような道を進んでいくことになります。人によってはたった一歩の道かもしれませんが、他の人にとっては果てしない道になることもあります。これをジュニャーナヨーガと呼んだりします。

「悟る」ということは、人から教わるものではなく、「そういうことだったんだな」と自ら経験するものです。「全ては一つなんだよ」と教わっても、それを信じて、それを理解して行動することができていなければ意味はありません。

参考:ヨガの種類・流派一覧

1章の後半では、この「あれでもない、これでもない」という話が続いていき、いろいろなヨーガが世の中にはあるけれど惑わされることなく、結局このシヴァサンヒターのヨーガの道を進むことが一番である、というように示していきます。

シヴァサンヒターの語り手は誰か

ハタヨーガプラディーピカーとゲーランダサンヒターには、冒頭にシヴァ神への祈りと師匠への礼拝などのくだりがありますが、シヴァサンヒターにはありません。

シヴァサンヒターは、シヴァ神からの直接の教えという形式になっているようです。

イーシュヴァラ

1.2節では、シヴァ神が「私、すなわちイーシュヴァラが…」と語り始めています。イーシュヴァラは最も重要な神を表す際などに使われる言葉で、宗派によってどの神を表すのかは異なります。

ヨーガスートラなどではイーシュヴァラはブラフマンを指していて、宇宙意識に献身し合一していく行法をイーシュヴァラプラニダーナと呼んだりしています。

シヴァサンヒターにおいては、イーシュヴァラはシヴァ神を表すということになるでしょう。

マリンソン氏の英訳では、イーシュヴァラという言葉はそのまま使っておらず、「Load(主)」という言葉を用いています。そのためチャンドラ・ヴァス氏や佐保田氏のように「シヴァ神が直接語っている」という形式ではないように表現したという意図も見られますが、師匠たちが代々受け継いできた教えではなくシヴァ神から直接教わったという形式は共通しているように思えます。

師匠による教えではなく、シヴァ神から直接教わる

前記事でも書きましたが、他のハタヨーガの教典は非正統派のナート派(ナータ派)によるものと考えられ、特定の師匠「ナート」たちへの礼拝の句が含まれていましたが、シヴァサンヒターにはそれがなく、シヴァ神からの直接の教えであるというような体裁になっています。

もちろんナートたちもシヴァ神から授けられたハタヨーガを受け継いできたということになっていますが、シヴァサンヒターは(作者は不明ではありますが)シヴァ派の正統派がその教えを取り入れて整理し直したという位置づけではないかとマリンソン氏は主張しています。

この時代の「編集物」によく見られるように同じ句を他の教典からコピペしたような形跡もありますが、シヴァサンヒターは他のハタヨーガの教典とは異なる視点から、いろいろなヨーガを踏まえたうえでまとめられたものであると言われています。

様々な教えに惑わされず、シヴァサンヒターの修得に全力を尽くすべし

詭弁家の無知に惑わされぬよう

1.2-1.3節で早速、他のいろいろな教えに惑わされないようにし、私(シヴァ)の教えに全力で集中しなさいという道を示しています。

現代もたくさんの情報が飛び交っていてインフルエンサーもたくさんいますが、この時代にも様々な道を説く人々がいてそれぞれ信者を集めていたのでしょう。マリンソン氏は世の中にはびこっている種々の見解について「ignorance of sophists(詭弁家の無知)」という言葉を使い、佐保田氏は「論議を好む輩」といった言葉で訳していて、シヴァサンヒターは冒頭からやや強めな感じで他の道の批判をしていることが読み取れます。

1.13節では、マリンソン氏の訳では「全く異なる信念を持つ人々は、究極的実在を避け、自らの信念と耳にしてきたことに基づいて、宇宙には神は存在しないと主張する。一方、神は存在すると主張する人々もいる。自分の立場に確信を持てない人々は、巧みに多様な意見を主張する。」と述べられており、当時もいろいろな議論がされてきた感じが漂っています。(当時の人々の気持ちも、この本をまとめた人の気持ちも、私にはそれぞれとても良くわかりますね…。)

いろいろな道について端的にまとめて批判してきた末に、1.17節では「あらゆる教典に目を通し、繰り返し熟考した結果、このヨーガ教典が完璧で最上である。」とまとめています。その根拠は、とくにここでは書かれていません。

ハタヨーガは密教的な教えであり、秘すべきものである

他のハタヨーガの教典と同様に、1.19節では「この教えは秘すべきものである」と記されています。

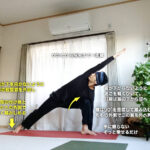

ハタヨーガは密教(タントラ)的なものであり、重要な教えは師匠から弟子へ直接行われるもので、その際は弟子の特性に合わせた形式で教えられるため、ある教え方は他の弟子にとっては無効なものになることもあります。

そのため、密教的な書には、教えは無効なものにもなりうるし混乱を招かないようにするべしという意味もあって、「秘すべきものであり師匠から直接教わるべし」と書かれていることが多いです。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【14】第1章 5節:クンダリニー覚醒に至る10の道

このあと第1章では、カルマヨーガやジュニャーナヨーガの話が端的に語られ、冒頭1.1節で示したように物質世界は全て幻であり実在は一つであるという悟りに至るための理論について解説されていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【2】1.20-1.50 カルマとジュニャーナ

前記事:シヴァサンヒター概説【0】ハタヨーガの教典として優れた点・問題点(マリンソン氏による序文)