ヨガ(ヨーガ)の種類・流派を分類&概説する一覧ページ。

「ヨガ」と「ヨーガ」の表記分けについて

本来サンスクリット語の発音では「ヨーガ」となる。日本では一般的に、エクササイズ主体の現代ヨガについては「ヨガ」と表記されることが多い。

当サイトでは現代的なヨガについては「ヨガ」と表記し、伝統的な行法については「ヨーガ」と表記することにしている。また、検索の便宜のために表記分けする場合もある。

古典ヨーガ

古典ヨーガの代表的な4つの道。

参考:ヨガの大分類(ジュニャーナ・バクティ・カルマ・ラージャ)

カルマヨーガ

見返りを求めずに行われるすべての行為(カルマ)。

結果に執着せず実践されるヨーガ、体を用いるハタヨーガや現代ヨガもそのように無執着の境地で行われれば、カルマヨーガの中の一部であるとする解釈もある。

アシュラムなどでは日課として、施設の掃除や配膳などをカルマヨーガとして行われていることが多い。

ジュニャーナヨーガ

不二一元論を悟るヨーガ。その道のりはたった一歩ではあるが、果てしなく困難な道ともなり得る。

ジュニャーナは「智」などの意味の言葉であるが、その智は外から教わるものではなく、「唯一の実在はブラフマンであり、この物質世界はマーヤー(幻)である」ということを、自ら悟るものである。

バクティヨーガ

献身のヨーガ。神への献身、祭祀のための行為のみに集中する。

バガヴァッドギーターを重要経典とする。バガヴァッドギーターでは、ヴィシュヌ神の化身であるクリシュナへの献身について多く語られているが、カルマヨーガなど他のヨーガの道も示されており、多くの宗派の人物たちから好まれている。

現代では、バジャンやキールタンといったマントラやシュローカの詠唱が、バクティヨーガの行法として有名である。

ラージャヨーガ

紀元後4〜5世紀に編纂された、ヨーガスートラを重要経典とするヨーガ。

瞑想を行法の主体とし、心のヨーガとも言われる。

ヨーガスートラの中には、アシュターンガヨーガ(8支則のヨーガ)やカルマヨーガについても述べられている。

「ラージャ」は「王」の意味。「ヨーガの中の王」という解釈もあれば、「王様でも実践できるヨーガ」という解釈もある。

密教ヨーガ

紀元後10世紀ごろから、密教(タントラ)と関連して行われるようになったヨーガ。

ハタヨーガ(クンダリニーヨーガ)

主に密教行者によって確立されたハタヨーガ。瞑想が主体となっていた古典ヨーガと比較して、身体を用いた技法が次々に生まれている。こういった技法は後期密教に見られ、日本に伝わった中期密教にはあまり見られない。

「ハタ」は「力強く」などの意味と解釈したり、「ハ」を「太陽」、「タ」を「月」として陰陽のヨーガであると解釈する場合もある。

陰陽、男女の性に関わる行法が多く、チベットなどに伝わった後期密教では特に過激な行法も多くなってくる。こういった行法は密教の僧侶たちによって熱心に研究され実践されたが、現代の「ハタヨガ」にはほとんど含まれていない。

現代ヨガにおける一般的な「ハタヨガ」はクリシュナマチャリア氏やアイアンガー氏らによってまとめられた比較的新しい数多くのポーズを含むが、初期のハタヨーガの主体となっているのは坐法としてのアーサナやプラーナーヤーマ・バンダ・ムドラーといった行法である。

クンダリニーやチャクラやナディといったヨーガ独特の生理学が用いられ、ハタヨーガの技法はクンダリニー覚醒を目的とし、それはまたラージャヨーガのための階梯であると主張されている。体を用いた行法を入口に、いずれは不動の心、サマーディに至るという。

現代におけるクンダリーニヨガ(クンダリニーヨーガ)は、基本的にハタヨーガの技法を用いている。

参考:クンダリーニヨガ(クンダリニーヨーガ)の研究まとめ|覚醒方法・危険性・チャクラとの関係など

ハタヨーガ・クンダリニーヨーガでは、アーサナ(坐法)としてシッダーサナを最も重要としている。かかとで会陰を圧すことでムーラーダーラチャクラへの刺激を行いながら、プラーナーヤーマ・バンダ・ムドラーを行っていく技法が多い。

ムーラーダーラチャクラはクンダリニーが眠っていると言われる、人間にとっては最も基底にある第1チャクラである。

シッダーサナに次いで、パドマーサナも重要な坐法として挙げられている。ハタヨーガプラディーピカーでは、パドマーサナのいくつかのバリエーションも示されている。

また、ハタヨーガとクンダリニーヨーガなどと近い意味の言葉として「ラヤヨーガ」という言葉もよく見られる。ラヤは「没入」「消滅」といった意味の言葉である。

参考:シヴァサンヒター概説【14】5.17-5.31 四種のヨーガ・四種の修行者

ゲーランダサンヒターで示されているヨーガのことを「ガタヨーガ(壺に焼きを入れるヨーガ)」あるいは「サプターンガヨーガ(7章のヨーガ)」などと呼ぶが、これはハタヨーガの一種として捉えられ、ハタヨーガプラディーピカー・ゲーランダサンヒター・シヴァサンヒターは現存するハタヨーガ3大教典として重要視されている。

参考:ゲーランダサンヒター概説1.1-1.11 〜ヨーガの目的、サプターンガ・ヨーガ〜

ハタヨガ系 現代ヨガ

ハタヨガ

現代ヨガにおける「ハタヨガ」という言葉の解釈は、とても幅広い。

上記の密教由来の古典的ハタヨーガと比較すると、共通するアーサナもあるが、現代ヨガではそもそもクンダリニーやチャクラといった微細なものが全く扱われないことも多い。

良質なエクササイズとして、物質的肉体を整えることを目的として始め、続けることでいずれ心も落ち着いていくという効果を感じる人々も多いようである。その意味では、本来のハタヨーガが体を使うことを入口として、いずれラージャヨーガの心を統御していくことにつながるとしている流れにも共通する。

体を使うヨガをすべてハタヨガとするなら、以下の現代ヨガもすべてハタヨガの一種と解釈される場合もある。

また、結果に執着せずに実践されるならば、ハタヨガもまた上記のカルマヨーガの一種と分類される。

一般的なヨガスタジオにおける現代ヨガの「ハタヨガ」という言葉は、ポーズを連続的につなぐヴィンヤサヨガと比較して、「ポーズを連続的につなぐことなく、ひとつひとつのポーズをしっかり行うヨガ」のことを示す場合が多い。

ポーズとポーズの間には一息休憩をはさんだり、シヴァナンダヨガのようにシャヴァーサナをはさむ場合もある。

シヴァナンダヨガ(シヴァーナンダヨーガ)

上記のような定義による現代の「ハタヨガ」の代表的な流派。シヴァナンダ氏の高弟であるヴィシュヌデヴァナンダ氏によって確立された。

プラーナーヤーマ、流れるような太陽礼拝、基本的な12ポーズから始めていき、各カテゴリーごとにレベルや体の状態にあったものを選べる仕組みがある。子供から老人、妊娠中でも行えるように調整可能である。

サティヤナンダヨガ(サティヤーナンダヨーガ)

シヴァナンダ氏の高弟であるサティヤナンダ氏によって確立されたヨガ。

ヴィシュヌデヴァナンダ氏によって作られたシヴァナンダヨガと比較すると、共通する部分も多いが、異なる点もある。

サティヤナンダ氏は、後述する「クンダリニー・タントラ」などの書籍によって、クンダリニーヨーガの道も詳細に示している。

パワンムクターサナのように動的なアーサナも多く含まれ、気の流れを整えることにも重きを置いている。

アイアンガーヨガ

アイアンガー氏によって確立されたヨガ。アラインメントを重視し、状態に合わせて様々な道具を用いて行われる。

その習得には長い年月を要し、その間は他の流派のヨガを行わないようにとするなど、厳密な決まりがある。

陰ヨガ

ポール・グリリー氏らによって確立された、比較的新しいヨガ。深部の関節・筋肉へアプローチし、可動性を高める。

状態に合わせて様々な道具を用いて行われ、アイアンガーヨガにも共通する要素がある。

ポーズのキープ時間は一般的なハタヨガよりも長く、2分以上となることが多い。その間は深く長い呼吸を維持し、重力をうまく使って脱力することで、一般的なヨガでは動かせなかった部分まで可動域を高めていく。

参考:陰ヨガとは・主なポーズ一覧・リストラティブヨガとの比較

リストラティブヨガ

筋肉を休めることを目的としたヨガ。陰ヨガと類似するところもあるが、リストラティブヨガはより休むことに重きを置いている。

ひとつひとつのポーズのキープ時間はさらに長く、5分から20分程度になることもある。

ヴィンヤサヨガ(フローヨガ)系 現代ヨガ

ヴィンヤサヨガ(フローヨガ)

主に太陽礼拝Aをベースにして、呼吸とともに動きをつなぎ、アーサナを連続して行っていくヨガ。

各アーサナにおいては、1呼吸で次に移る場合もあれば、5〜10呼吸などキープする場合もある。

アーサナの組み合わせによってパターンは無限にあり、各流派・各インストラクターによって様々なバリエーションが作られている。

アシュタンガヨガ(アシュターンガヨーガ)

現代のヴィンヤサヨガの基礎となったとされるヨガ。

運動量も多く、欧米も含めて世界中で人気が高い。

6段階にレベル分けされている。多くの実践者は最も初歩のプライマリーシリーズの、前半部分であるハーフプライマリーを行っている。

参考:アシュタンガヨガ・フルプライマリーのアーサナ(ポーズ)内容&順番図解

パワーヨガ

パワーヨガという言葉も定義は様々であるが、「ヴィンヤサヨガの中で、特に筋力を使うポーズをつないで行っていくヨガ」を示す場合が多い。

同じポーズを繰り返し行ったり、長い呼吸数でキープしたりすることで強度を高めることもある。

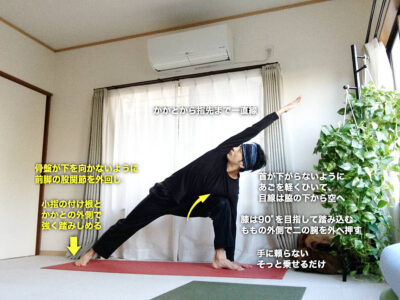

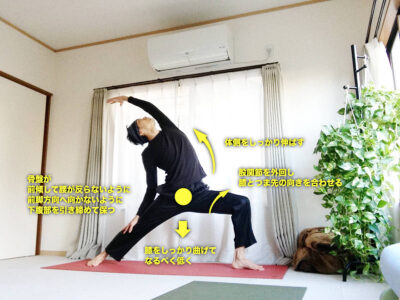

代表的なシークエンスとしては、ヴィラバドラーサナⅡ・パールシュヴァコーナーサナ・シャンティヴィラバドラーサナなどを太陽礼拝の流れの中に組み込んで連続的に行うものなどがある。

クンダリーニヨガ・チャクラヨガ系 現代ヨガ

クンダリーニヨガ(3HO)

ヨーギ・バジャン氏によって確立されたクンダリニーヨーガ。欧米も含めて多くの実践者がいる。

背骨を整える動きなど、日常的な健康にも役立つ行法も多い。

クンダリーニヨガ(シヴァナンダ・サティヤナンダ系)

シヴァナンダ氏の系譜で伝えられているクンダリニーヨーガ。

シヴァナンダ氏の高弟であるサティヤナンダ氏の著作「クンダリニー・タントラ」は、クンダリニー・チャクラの詳細な解説や、体系化された行法がまとめられており、詳細なクンダリニーヨーガの道を示している。

参考:「クンダリニー・タントラ」をこれから読む方へ、目的別・読み進め方

シヴァナンダ氏自身の著作では、よりシンプルな行法が示されている。

参考:「クンダリニーヨーガ/シヴァナンダ(著)」の目次構成と特徴

クンダリーニヨガ(ダンテス・ダイジ)

ダンテス・ダイジ氏によって示されたクンダリニーヨーガ。

マハームドラーや中央脈管(スシュムナー)のイメージと呼吸法を用いた、シンプルな行法が示されている。

このクンダリニーヨーガは、ヨガナンダ氏らにも関係するババジからインドで授かった行法であるとしている。