現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。

今回は第3章の冒頭、「気(プラーナ・ヴァーユ)」に関する部分を読んでいきます。

以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。

プラーナ・ヴァーユの種類

3.1節「心臓の中に聖なる蓮華があって、聖なる象徴によって飾られている。すなわち、その十二の花弁はカからタまでの十二の文字によって飾られている。」

3.2節「プラーナはここに住んでいる。それは多くの薫習によって飾り立てられ、無始以来の前生に作ってきた業を伴い、生気の主体たる自我意識につきそわれている。」

「プラーナ」という言葉は、体の中を巡る「気」の総称を意味することもありますが、数種類ある「気」の中の一つを意味することもあり、文脈から判断する必要があります。総称を意味するときは、「ヴァーユ」あるいは「プラーナ・ヴァーユ」と呼ぶこともあります。

3.2節で出てくる「プラーナ」は心臓を中心としたヴァーユということなので、総称ではなく10種類の中の一つということになるようです。

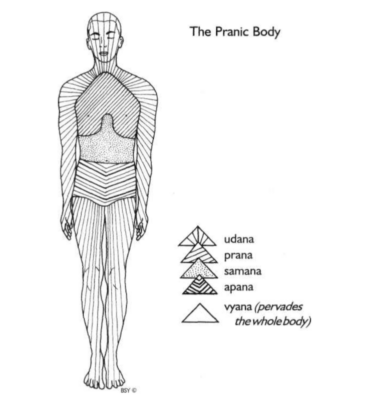

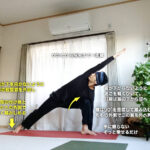

出典:Asana Pranayama Mudra Bandha

現代のハタヨーガでは一般的に、上の図のように5種類のヴァーユが用いられています。プラーナは心臓付近に分布していて「吸気」を司っているといいます。

シヴァサンヒターやゲーランダサンヒターでは10種類のヴァーユが定義されており、以下のようになっています。そのうち上の5つが重要とされていて、さらにプラーナとアパーナの2つが最も重要であるとされます。

- プラーナ

- アパーナ

- サマーナ

- ウダーナ

- ヴィアーナ(ヴャーナ)

- ナーガ

- クールマ

- クリカラ

- デーヴァダッタ

- ダナンジャヤ

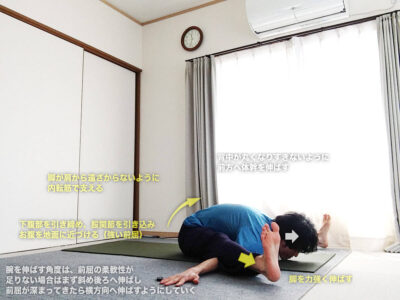

アシュタンガヨガのような体を動かすヨガでも、ジャンプスルーのようなふわりと浮く動作をするときに、アパーナの力が重要となります。

ゲーランダサンヒターでも同じ10種類のヴァーユが定義されていて、同じようにそれぞれの機能が解説されています。

参考:ゲーランダサンヒター概説5.46-5.96 〜8種のクンバカ〜

また、チャクラと同じような意味で使われる「蓮華」の花びらには、ここで記されているように梵字が一つ描かれています。以下、Wikiから画像を引用します。ちなみにकがカkで、ठ がタth(tの下にドットが付く)です。

画像出典:Wikipedia

クンダリニータントラでも、この心臓のチャクラについては詳しく解説されていました。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【34】第2章 7節:アナーハタチャクラの位置や特徴

10種のヴァーユの分布と機能

シヴァサンヒターでもゲーランダサンヒターでも、5種の主要ヴァーユの分布と、その他5種のヴァーユの機能について簡潔に述べていますが、あまり詳しくは書かれていません。

主要5種のヴァーユの座(中心)は以下の通りです。

- プラーナ:心臓

- アパーナ:肛門(ゲーランダサンヒターでは会陰とされている)

- サマーナ:ヘソ

- ウダーナ:ノド

- ヴィアーナ:全身

それぞれの中心位置にあるチャクラがヴァーユの働きを司っていると、クンダリニータントラでは説明されています。たとえば、ヘソのマニプーラチャクラはサマーナを司り、サマーナは消化や運搬の働きを担っていると説明されています。このように各ヴァーユの働きについて知りたい場合は、サティヤナンダ氏が丁寧に解説していますので、クンダリニータントラなども参考にしてみてください。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【33】第2章 6節:マニプーラチャクラの位置や特徴

主要ではない5種のヴァーユの働きは、以下の通りです。

- ナーガ:おくび(げっぷ)

- クールマ:まばたき

- クリカラ:飢渇

- デーヴァダッタ:あくび

- ダナンジャヤ:しゃっくり

地味な働きにも、それぞれ異なる「気」が関わっているということですね。

体の中の小宇宙を知る者は、解脱に達する

シヴァサンヒターでもゲーランダサンヒターでも、これらのヴァーユは必ず肉体と結びついていて、生きている限り外に出ることはないということが強調されています。

肉体をこの形に作り上げて活動させているのが、すなわちこれらのヴァーユであるということでしょう。

私も以前、以下のような記事を書きました。この話は、微細な体を理解するための足がかりとなり、私たちの存在する理由を悟る道につながっていると思います。

参考:「微細な体」に関するとっかかり話 〜気の体(エーテル体)〜

3.9節「こういう仕方で、肉体としての梵卵(小宇宙)を知る人はすべての罪から解放されて、至上の境地に達する。」

シヴァサンヒターも同様に、これが解脱への道につながることを示しています。体の中に小宇宙があって、宇宙にあるものは全て体内にも存在している、という話は第2章で説明されました。ハタヨーガには、ヴァーユの働きに気づき肉体と微細身について理解を深めていくための身体的技法が多く含まれています。

また、シヴァサンヒターでは、各ヴァーユが業によって刺激されて、人それぞれ異なる形で機能していると説明しています。人それぞれ生まれ持った体の性質が異なるのは、前生までの行いが関係しているということなのでしょう。

前生の業の影響でクールマが強い人は、まばたきが多いということなのでしょうかね。

ちなみにクールマは「亀」の意味で、ヴィシュッディチャクラに関係する喉から発するナディの名前としても出てきますし、アーサナの名前にも使われています。

この後、密教的なハタヨーガ特有のグル(師匠)に関することや、修行における環境や条件などが説明されていきます。

次記事:シヴァサンヒター概説【6】3.10-3.34 師匠とヨーガ修行の条件・基本の呼吸法