クンダリーニヨガ(クンダリニーヨーガ)との関わり方について、書いておきます。

クンダリーニヨガの研究については、以下のページにまとめて随時更新していますので、こちらもチェックしてみてください。

クンダリーニヨガとは

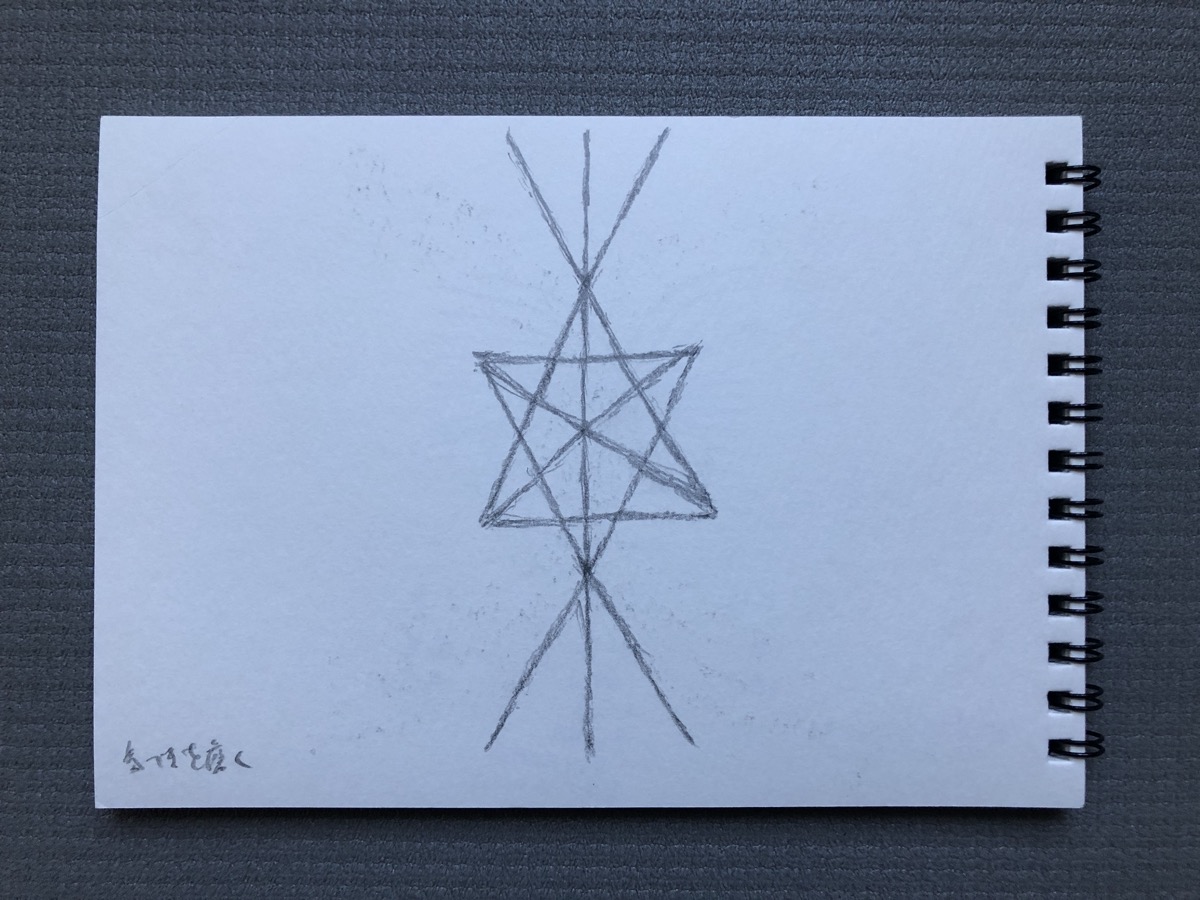

クンダリーニとは、「蛇の力」などと呼ばれ、尾骨先端に眠っているとされるエネルギーと言われます。

サンスクリット語の言葉で、「クンダリニー」あるいは「クンダリー」といった表記をされることもあります。

クンダリーニヨガとは、尾骨先端に眠るクンダリーニを目覚めさせることを目的として、呼吸法や骨盤底の引き締め、イメージを使った瞑想、マントラ(真言)の詠唱といった行法を行うヨガの総称です。

「クンダリーニヨガ」という名前の唯一決まった流派があるわけではなく、各流派や宗教によって、様々な道を通ってクンダリーニの覚醒を目指していくものです。

尾骨先端・骨盤底といったところにアプローチすることの多いヨガであり、性に関する行法が多かったり、マントラを唱えたり瞑想を行ったりすることから宗教と関係が深い行法もあったり、調べ方によってはとてもあやしい情報が目に付くことも多いかと思います。

クンダリーニヨガの目的・効果

それではクンダリーニを覚醒させることには、どんな効果があるのか。

クンダリーニとはなにか、ということも様々な議論があります。

その中でもよく言われる説としては、クンダリーニがチャクラを覚醒させる、というものです。

尾骨先端で眠っていたクンダリーニが覚醒することによって、エネルギーが脊柱を上っていき、脊柱の中にあるチャクラを次々に覚醒させ、そのチャクラが心身の機能を活性化していく、といった流れです。

チャクラの活性化によって、その付近の内分泌腺の働きが高まり、内臓の機能が整っていくということです。また、脳下垂体など脳の中枢(第6チャクラなど)が刺激されることで、今まで気づいていなかった感覚や能力が目覚めることもあると言われます。

そのため、心身を整えるという目的で一般的なヨガとしても行われることもあり、より高度な能力に目覚めるための特別なヨガとして行われることもあります。高度な能力ということはすなわち、人間の進化にも関係すると言われ、クンダリーニはその進化の鍵を握っているとも言われます。

クンダリーニヨガの始め方・深め方

クンダリーニやチャクラといったものは、多くの人にとって見たり感じたりできないため、とてもあやしい話のように感じることもあるでしょう。

クンダリーニヨガを学ぶには、信頼できる師匠を見つけるのが良いとされます。

ハタヨーガやクンダリーニヨガの教えは「密教(タントラ)」的なものであり、文字に書いて全てを伝えることはできないため、その真髄は師匠から直接教わるべし、といいます。

たとえば「骨盤底筋を収縮して…」と文字だけで言われても、実際どうやるのか、できているのか、わからないことも多いでしょう。そのわからないポイントも人それぞれなので、本当はマンツーマンで教わるのが良いということです。

とはいえ、なかなか信頼できる師匠というのは見つかりませんね。

そのため、私も「クンダリニー・タントラ」を概説するなどして、できるだけクンダリーニヨガに関する情報をまとめています。文字の情報を頼りに、クンダリーニヨガの入口ぐらいまでは行けるかと思います。そのときに、なにか自分にとって良い変化があるなと感じ取れたなら、続けてみると良いかと思います。

おそらく、修行を重ねている人々も、なにか自分に良い変化があると感じたから、日々続けられているのでしょう。

気づきを磨いて、自分の心身の変化、行法の正しさなどを、慎重に見極めることが大切かと思います。

クンダリーニヨガには、神経や脳にアプローチする部分もあり、危険性のある行法も含まれている場合もあるため、もしその道が正しくないと感じたら、執着せず、別の道を選んでみるのも良いかと思います。クンダリーニヨガの道は、ひとつではありません。自分なりの道を選んで真面目に進んでいけば、同じところへ到達できるはずです。

私のクンダリーニヨガとの関わり方

「クンダリニー・タントラ」を読み進めるという、また長いことかかりそうな企画を始めてしまいましたが、以前ヨーガスートラの解説を長期間に渡って一気に書き上げたときのような、不思議な力を最近感じています。

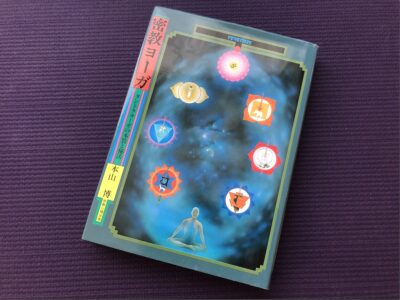

サティヤナンダ氏や本山博氏の本からはたくさんのヒントをいただきました。

書籍紹介:密教ヨーガ―タントラヨーガの本質と秘法/本山博(著)|書籍紹介

私は彼らの直接の弟子でも信者でもないので、実際のところは「クンダリニー・タントラ」や「密教ヨーガ」に示されている修行法を正確に実践しているわけではありません。ただ、自分なりに研究と実践をしている中で、共感できる部分が多く、書籍としてとても良くまとまっているため、紹介させていただいています。そういう意味では、研究者と実践者の両方の立場から客観的に見ている感じです。

クンダリニーやチャクラについては、私は実感を伴って「この世界に存在する」ものだと思っています(この世界自体が幻なのか、という話はまたいずれ)。それらは普段は眠っていたり弱っていたり、人によっては強すぎるものがあったり様々な状態があり得るようです。意図的に覚醒させるには、いろいろな道がありますが、基本的な考え方は共通するものを感じます。それらは、各研究ページにもまとめていっています。

そういった「見えないもの(微細なもの)」に意識を向け始めたのは、ヨガのポーズを練習したりセルフケアを実践したりする中で、調子が良いときがあってもまたすぐいままでの「癖」にとらわれた状態に戻ってしまうのは、なぜだろうか?どうしたらそれを改善できるのか?といったところを考え始めたのがきっかけだと思います(何年も前の話ですが)。

参考:「微細な体」に関するとっかかり話 〜気の体(エーテル体)〜

おそらくそれは肉体以外の、意識体のようなものに原因があるのではないかと感じるようになり、そこにアプローチしなければ根本的に癖や持病などを直していくのは難しいであろうと思いました。

そして研究していく中で、ハタヨーガやチベット密教の行法を調べたり、インド発の概念であるけれども神智学のように欧米の人々も真剣にクンダリニーやチャクラを研究しているのを知ったり、気功・仙道の小周天やそれに関連する経絡や経穴など、あるいはグルジェフ氏やサマエル・アウン・ベオール氏などの行法もみていくうちに、様々な分野で共通するものを感じました。

いろいろ研究した結果、私自身が実践しているのは、独自のやり方ということになるかと思います。それを流派として確立するべきかどうかはまだわかりませんが。また、クラスとして「クンダリーニヨガ」をやるかどうかは、人々の気づきのレベルによるかもしれません。プライベートクラスでは、それぞれの気づきのレベルに合わせてそのあたりの話もしますが。

ところで「クンダリーニヨガ」というものは、アシュタンガヨガやシヴァナンダヨガのように決まった行法があるヨガの流派というわけではないようです。

実際、YouTubeでも「Kundalini Yoga」で検索すると、世界中の様々なやり方が出てきます。もじゃもじゃターバンのインド人だけでなく、ムキムキの欧米人の人々も実践しているようです。むしろアメリカなどでは日本よりもクンダリーニヨガが流行っている感があります。

少し前までは「クンダリーニヨガ」で検索すると、オウム関連の情報がよく出てきました。日本でクンダリーニヨガが流行らないのは、行法や基本理論の宗教っぽさも影響しているかもしれません。そういう怪しさも感じさせてしまうので、私はあまりクンダリニーやチャクラなどの話を一般向けに記事にすることは少なかったのですが、そろそろかなという流れを感じたので、今回「クンダリニー・タントラ」を読み進める形で紹介することにしました。

私は誰の信者でもないですし、この本の行法を万人にオススメするわけでもありません。ただ、先程書いたように根本的なセルフケアや、長年なおらなかった心身の癖や持病をなおすためのアプローチとして、「見えないもの」を感じ取るためのヒントをつかんでもらえたら良いかなと思っています。

読み進めていく上ではだいぶ先になるかと思いますが、第3章で紹介される行法には、ハタヨーガでみたことのある行法やアーサナがたくさんでてきます。サティヤナンダ氏や本山氏の一連の行法を最初に見たとき、いろんなヨガの技法を組み合わせて覚醒に至る、いままでやってきたいろいろなヨガの集大成のようでいいかもしれないなと思いました。

おそらく一般的なヨガスタジオで行われている「ヨガ」とはかなり異なる世界が描かれていきます。ヨガとは結局何なのか?ということに興味がある方にも、なにかヒントになれば幸いです。

参考:ヨガの種類・流派一覧