チャクラは、ほとんどの人にとっては目に見えないものですが、どうやらそれなりに多くの人には「感じ取れる」もののようです。

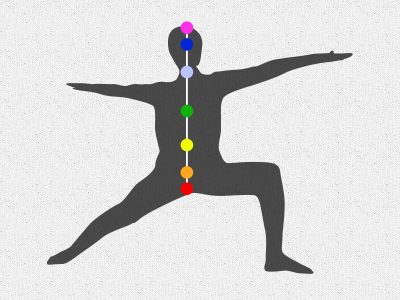

チャクラとは、「円盤」「車輪」「渦」などを意味する言葉で、体内外のエネルギーが集まるセンターとして捉えられたり、エネルギーが出入りする渦として捉えられることもあり、心身の健康や進化のために重要とされているものです。

しかしその感じ方は人それぞれ微妙に異なり、チャクラの構造・場所・色などの定義も異なった説が入り乱れています。

ひとまずこの記事では、どれが正しいとかではなく、「人それぞれの感じ方」というところを切り口にして、インドのヨーガ実践者はチャクラをどう感じているのか、欧米のヒーラーはどうか、といったことを例として挙げてみたいと思います。

この記事の目次

チャクラの構造に関する考察

チャクラの構造に関しては主に下記のような説があるようです。

- エネルギーが蓄積する「ポイント」である

- ナディの中にあり、流れを制御する「コントロールセンター」である

- 外に向かって開かれており、外界や外層の体とエネルギーをやり取りする渦状の「ゲート」である

エネルギーが蓄積する「ポイント」である

これが現代日本でのチャクラのイメージに近いのではと思います。

チャクラ瞑想を行う上では、そのポイントにエネルギーが集まるように集中するようなやり方をとります。

色を使って瞑想する際も、ポイントとしてイメージすると着色しやすいように思えます。

このイメージの場合は、ナディやクンダリニーといった概念とは切り離されて、チャクラだけを用いた瞑想法やカラーセラピーなどの手法として語られることが多いようです。

ナディの中にあり、流れを制御するコントロールセンターである

この場合、チャクラ自体にエネルギーが蓄積されるわけではなく、意識されるのは主にエネルギーの経路であるナディであり、チャクラはナディの上に点在する関所のようなものとして定義されます。

この考え方を元に、骨盤底に眠っているクンダリニーを頭頂に運ぶことを目的とするのであれば、頭頂のチャクラとして定義されることの多い第7チャクラ(サハスラーラ)はチャクラではなく、別格のポイントであると定義されることも多いようです。

主要チャクラの数を6とするのか7とするのかの違いは主にここにあります。

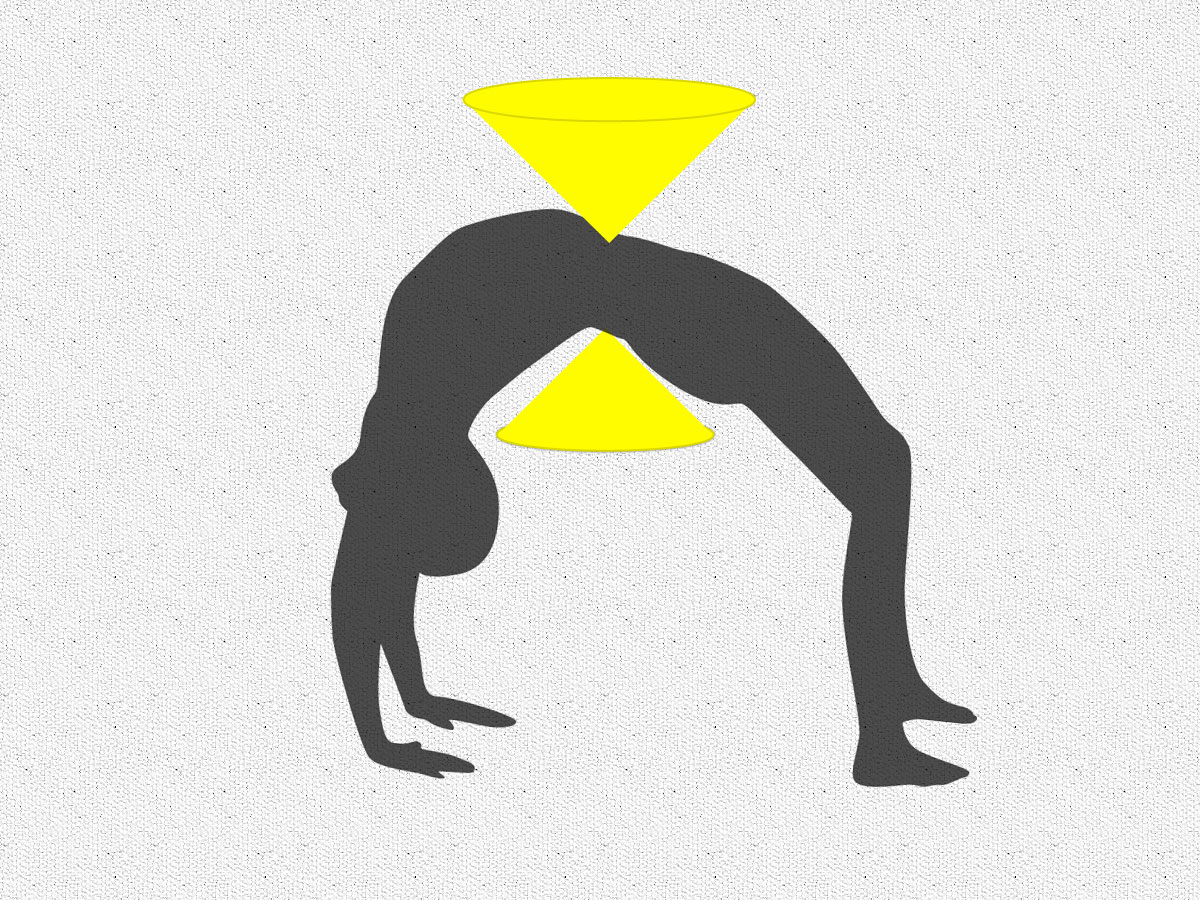

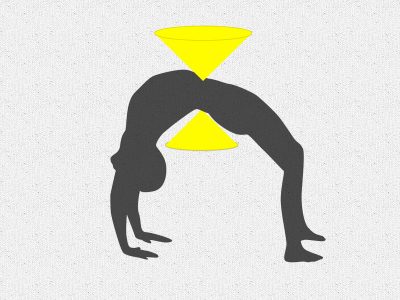

外に向かって開かれており、外側の層の体や外界とエネルギーをやり取りする渦状の「ゲート」である

ヨーガでは体を3層に分けて考えますが、それ以外にもさらに何層にもわけて捉える場合もあり、その層同士でエネルギーをやりとりしたり、外界からエネルギーを得たりする場合などに、そのチャクラが出入り口になっているとする説です。

なんとなく大自然の中に行くとエネルギーを得た感じがしますが、それもチャクラが機能していたほうがよりたくさんエネルギーが取り込めるということなのでしょう。

この場合、チャクラは体の表面上に渦を生じさせているように表現されます。よく定義されている7つのチャクラと関連させると、第2〜6チャクラについては体の前後にその出入り口のようなものがあるとイメージされます。

第1チャクラは骨盤底から下方向へ、第7チャクラは頭頂から上方向へ出入り口が開いている、となります。

これは中国医学の経絡・経穴に近いようなイメージになるかと思います。

これらのイメージを見ていくと、どれもあり得そうにも思えますし、位置は似ているが全く別のものに同じ「チャクラ」という名前をつけてしまって混乱が生じているだけのようにも思えます。

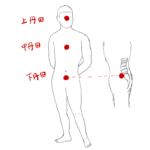

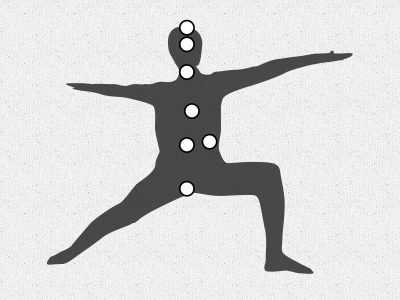

一般的な主要チャクラの名前と位置

前後の位置とクシェートラムに関して

チャクラを体内にあるとしている説には、「背骨の中にある」あるいは「背骨の少し前にある」という説があります。

特に第2〜5チャクラについては、「背骨の中」「背骨の少し前」どちらを意識するかによって違いが出てくるでしょう。

また、チャクラ覚醒の行法においては、体内への集中ではなく、同じ高さにある体表の位置(クシェートラム)への集中を行うことも多いです。

以下ではひとまず、体表での位置を示して、「その奥」というように表現することにします。

第1チャクラ:ムーラーダーラ

ムーラは「根」、アーダーラは「支える」の意味。一番下に位置するチャクラとして定義され、ここにクンダリニーが眠っていると言われます。

しかしムーラーダーラをどこに置くかについては諸説あるようです。

- 骨盤底(会陰)、またはその奥(内)

- 肛門

- 尾骨の先(脊椎基底)、またはその奥

チャクラを「渦」として捉える説によれば、「骨盤底から下方へ向かって開いている」あるいは「尾骨から後方へ開いている」といった説があるようです。

第2チャクラ:スワディシュターナ(スヴァディシュターナ)

スワ(スヴァ)は「我」、ディシュターナは「居所」などの意味。

クンダリニー(我)は元々ここに住んでいて、多くの人にとっては少し下がった場所であるムーラーダーラに降りてしまって眠っている、というような意味であるとされています。

ムーラーダーラをどこに置くかによって、スワディシュターナの位置には2説あるようです。

- 尾骨の先(脊椎基底)、またはその奥

- 仙骨、またはその奥

「渦」説によれば、ここから第6チャクラに至るまでは、体の前後面に渦が開いているとして示されます。つまり前面は恥骨または丹田あたりから、後面は尾骨の先または仙骨から渦が開いているというイメージです。

第3チャクラ:マニプーラ(マニプラ・マニプーラカ)

マニは「宝珠」、プーラは「街」の意味。

「おへそ」あるいはその少し上の「みぞおち」の奥にあるとされます。

みぞおちの奥には「太陽神経叢」があり、胃などの周辺の臓器をコントロールしています。

第4チャクラ:アナーハタ

アナーハタは「壊されることのない・不滅の・二つと無い」などの意味。

位置は、「心臓」の奥です。臓器としては「心臓」そのものではなく、心臓に乗るような形でついている内分泌腺の「胸腺」に対応しているという説もあります。

第5チャクラ:ヴィシュッディ(ヴィシュッダ)

ヴィシュッディは「美徳・誠実・純粋」や「浄化・反応」などの意味。

位置は、「喉」の奥です。内分泌腺の「甲状腺」に対応しています。

第6チャクラ:アージュニャー(アジナ)

アージュニャーは「教令・司る」などの意味。

位置は、眉間の奥です。内分泌腺の「脳下垂体」または「松果体」に対応しています。これはサハスラーラあるいはビンドゥヴィサルガと、対応関係が異なっている説もあります。

第7チャクラ:サハスラーラ

サハスラーラは「千枚の花弁」の意味。

位置は、頭頂(あるいは頭頂より少し上)です。内分泌腺の「松果体」または「脳下垂体」に対応しています。

ビンドゥ・ヴィサルガ

チャクラとは異なるものとして扱われますが、主要なセンターとしてビンドゥ・ヴィサルガが挙げられることがよくあります。

「ビンドゥ」は「滴」などの意味。

頭の後ろの最上部にあると言われます。

サティヤナンダ氏の挙げる主要チャクラ

著書の「KUNDALINI TANTRA(クンダリニー・タントラ)」を参考にしました。サティヤナンダ氏は、サハスラーラはチャクラとはせず、明確に区別しています。

第1〜6チャクラについては上記一般的な分類通りで、第2〜6チャクラについてはクシェートラムが存在するとしています。

また、もう一つ重要なポイントとしてビンドゥ・ヴィサルガを挙げています。

シヴァナンダ氏の挙げる主要チャクラ

著書の「KUNDALINI YOGA」を参考にしました。サティヤナンダ氏の師匠、シヴァナンダ氏。

シヴァナンダ氏はサハスラーラもチャクラであるとして数えていますが、他6つとは全く別格のものであるという考え方はサティヤナンダ氏と同じです。

7つのチャクラに加えて、ララナチャクラを挙げています。ララナチャクラはアージュニャーとサハスラーラの間に位置すると述べられています。

クリシュナマチャリア氏の挙げる主要チャクラ

著書の「Yoga Makaranda(ヨーガマカランダ)」を参考にしました。クリシュナマチャリア氏は、10個のチャクラを挙げています。

第1チャクラ:ムーラーダーラ

第2チャクラ:スヴァディシュターナ

第3チャクラ:マニプーラカ

第4チャクラ:スーリヤ

第5チャクラ:マナス

第6チャクラ:アナーハタ

第7チャクラ:ヴィシュッディ

第8チャクラ:アージュニャー

第9チャクラ:サハスラーラ

第10チャクラ:ブラフマグラ(ララタ)

スーリヤチャクラはおへそから親指一本分上、ということなので、太陽神経叢のあたりということでしょう。スーリヤは太陽の意味です。

マナスチャクラは、位置についてはYoga Makarandaでは明確に示されていないようでしたが、脳を浄化する効果があると示されています。

マナスチャクラは情報の少ないチャクラですが、アージュニャーチャクラの近くにあり、その関係性を示している資料もいくつかありました。

ララタチャクラは額の上にあると述べられています。ララタの意味は「額」です。前述のララナチャクラと名前も位置も似ていますが、どうやら別もののようです。しかしどちらもアージュニャーチャクラと近く、関係があるようです。

バーバラ・アン・ブレナン氏の挙げる主要チャクラ

著書の「HANDS OF LIGHT」を参考にしました。アメリカのヒーラーであるバーバラ・アン・ブレナン氏。

その著書の中には、チャクラを活発にする方法として、パワンムクターサナ1やシルシャーサナなどヨーガの手法も数多く出てきます。

ブレナン氏は、チャクラが外に向かって開かれたゲートを持つという考え方を元にしています。第2〜6チャクラには体の前後面に、第1チャクラは下方へ、第7チャクラは上方へ開かれた渦状のゲートを持っているとしています。

各チャクラの位置は、ほとんど一般的な位置と同じですが微妙に異なっています。

第1チャクラ:ベース(骨盤底)

第2チャクラ:仙骨

第3チャクラ:太陽神経叢

第4チャクラ:心臓

第5チャクラ:喉

第6チャクラ:眉間

第7チャクラ:頭頂

ブレナン氏は、体を形成している層が7層(あるいはそれ以上)と捉え、そしてそれら全体を取り巻くユニバーサルエネルギーフィールドが存在するとして、各層同士や外界とのエネルギーのやり取りにチャクラが機能しているという構造を説明しています。

キャロライン・メイス氏の挙げる主要チャクラ

著書の「7つのチャクラ」を参考にしました。こちらもアメリカのヒーラー・心理学者のキャロライン・メイス氏。

彼女は、各チャクラには身体的・精神的な性質とかなり関係があることについて述べていて、ヒーリングにも活用しているようです。

各チャクラの位置は、ほとんど一般的な位置と同じようですが、第4チャクラ「胸の中心部」、第6チャクラ「額の中心」というように、微妙に異なる表現もあるようです。

第1チャクラ:脊椎の底部(尾骨)

第2チャクラ:下腹部からへそにかけての部分

第3チャクラ:太陽神経叢

第4チャクラ:胸の中心部

第5チャクラ:喉

第6チャクラ:額の中心

第7チャクラ:頭頂

神智学におけるチャクラ

インドとも関わりの深い神智学ですが、そのチャクラの解釈には異なる部分があります。

神智学のチャクラが大きく異なるのは、センターライン上にすべて並んでいるわけではないというところです。

また、スワディシュターナチャクラの代わりに「脾臓チャクラ(スプリーンチャクラ)」が重要なものとして扱われ、各チャクラを行き来するエネルギーが出入りする最初の出入り口として定義されています。

各チャクラのエネルギーのやり取りも独特な定義がされています。

神智学については以下の書籍などを参考にしてみてください。

参考:神智学大要 第1巻 エーテル体/アーサー・E・パウエル(編) 仲里 誠桔(訳)|書籍紹介

神智学協会の重要人物であるリードビーター氏の「チャクラ」という著作がありますが、日本のヨーガでの重要人物である本山博氏がこの本を和訳しています。

サティヤナンダ氏とも交流のあった本山氏は、インドと神智学のチャクラシステムの違いについても独自の視点で解説しています。

Amazon:チャクラ/C.W.リードビーター (著), 本山 博 (著)

本山博氏の書籍については以下の記事で紹介しています。

参考:密教ヨーガ―タントラヨーガの本質と秘法/本山博(著)|書籍紹介

チャクラの感じ方は人それぞれ

師弟であるシヴァナンダ氏とサティヤナンダ氏でも微妙に捉え方が異なっていて、神智学のチャクラの定義も異なる点が多く、チャクラに関する世界共通の構造というものは存在しないようです。

その理由は、人それぞれセンサーの感度が微妙に異なるのが原因かもしれませんし、そもそも人それぞれ構造が違っているのかもしれません。

しかし、多くの人がなんとなく同じようなものを感じ取っている、というのは事実のようです。

そして、各チャクラに集中することで、体や心に変化が起こるということも、多くの人が経験しています。

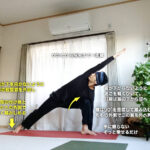

ヨガのアーサナを行う際も、それぞれのアーサナについて、意識の中心を置く場所として適したチャクラがあります。

たとえばシヴァナンダヨガのアーサナの順番は、上から順番にチャクラを刺激するようにできていますので(シルシャーサナ:サハスラーラチャクラ から始まる)、それぞれのチャクラを意識しながらアーサナを行ってみると良いと思います。

ただ、チャクラの刺激は上から順番に行うべきか、下から順番に行うべきか、あるいはまずはアージュニャーから活性化させるべきか、といったところも諸説あります。

たとえばサティヤナンダ氏のクンダリニー・タントラでは、アージュニャーチャクラを最初に覚醒すべしとしています。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【49】第3章 12節:チャクラ覚醒の行法一覧と進め方

チャクラの覚醒に興味が出てきたら、慎重に調べたうえで自分にあった行法を選び、実践していくと良いでしょう。

より詳しい内容、チャクラの覚醒に関するヒントなど、最近の研究については下記のページにまとめています。