ヨガのレッスンを受け始めて少したったくらいの時、スタジオで習ったポーズに対して「これってヨガなの?」という疑問を抱くことがあるかと思います。

日本における一般的な「ヨガっぽさ」

日本で一般的なレッスンをしばらく受けていると「なんとなくヨガっぽい」ポーズというのが分かってきます。

各スタジオで行われている定番ポーズはある程度決まっているため、それらが「ヨガっぽさ」を印象づけているのでしょう。

ただ、そのイメージと外れた動きやポーズが出てくると、「これってヨガなの?」「ヨガじゃないなら、ちょっとやりたくないなぁ」と思ってしまうことがあるかもしれません。

しまいには、「あの先生は、ヨガっぽくないことばっかりやってるから邪道だ!」と思ってしまうことも。

一般的なスタジオに通っている方と話をすると、そういう話をたまに聞くことがあります。

昔、ヨガのポーズ(アーサナ)は「坐法」だけの時期もあったし、ものすごくたくさんのポーズがある時期もあった

私も個人的にそんな時期があって、スタジオで教わったポーズに正式なサンスクリット名がついているのか?と調べてみていました。

調べてみると、名前がついているものもあればついていないものもあり、ムリヤリつけようと思えばつけられるバリエーションなどもあって、これはこだわってもしょうがないなと思いました。

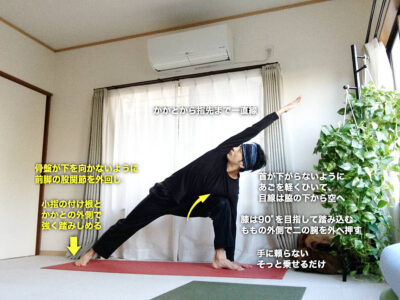

たとえば後ろで手を結んだパールシュヴァコーナーサナのバリエーションをバッダ(つかんだ・とらえた)・パールシュヴァコーナーサナと呼ぶかどうかは、世界共通ではなく流派によっても異なるようです。

初期のアーサナは、瞑想をするための「坐法」だけでしたが、長時間坐るための強い真っ直ぐな体を作るためにたくさんのポーズが開発され、昔は数千とか数万といったものすごーくたくさんのアーサナ名が定義されていた時期もあったようです。

参考:ヨガ・坐禅の「あぐら」やり方一覧|胡坐・安楽座(スカーサナ)・達人座(シッダーサナ)など

それがだんだんと整理されていった末に今のヨガになっていったことを考えると、ちょっと手の置き方やヴィンヤサの入り方を変えただけのバリエーションでも名前がついていたのかもしれませんね。

では現代ヨガのアーサナ名の定義は誰が決めたのか?

現代の代表的なアーサナを定義した2つの流れ

日本や欧米でよく用いられていると思われるアーサナ本はアイアンガー氏による「ハタヨガの真髄(Light on Yoga)」かと思います。

アシュタンガヨガなどもこの本におけるアーサナ名が用いられているので、アシュタンガヨガをまとめたパタビジョイス氏とアイアンガー氏の師であるクリシュナマチャリヤ氏が用いていたアーサナ定義に基づいているのでしょう。

参考:「現代ヨガの父」クリシュナマチャリア氏の主著「ヨーガマカランダ」の概要

一方、シヴァナンダヨガで用いられているアーサナ名は、主にサティヤナンダ氏による「Asana Pranayama Mudra Bandha」で定義されていて、「ハタヨガの真髄」でアイアンガー氏が定義しているアーサナ名と結構異なります。

(正確にはシヴァナンダヨガは、サティヤナンダ氏とは別のシヴァナンダ氏の高弟であるヴィシュヌデヴァナンダ氏が作り上げたので、微妙にサティヤナンダ氏の流派とも違いがあります)

「Asana Pranayama Mudra Bandha」を見てみると、日本で一般的に行われているアーサナとは全く違うものもたくさん定義されています。

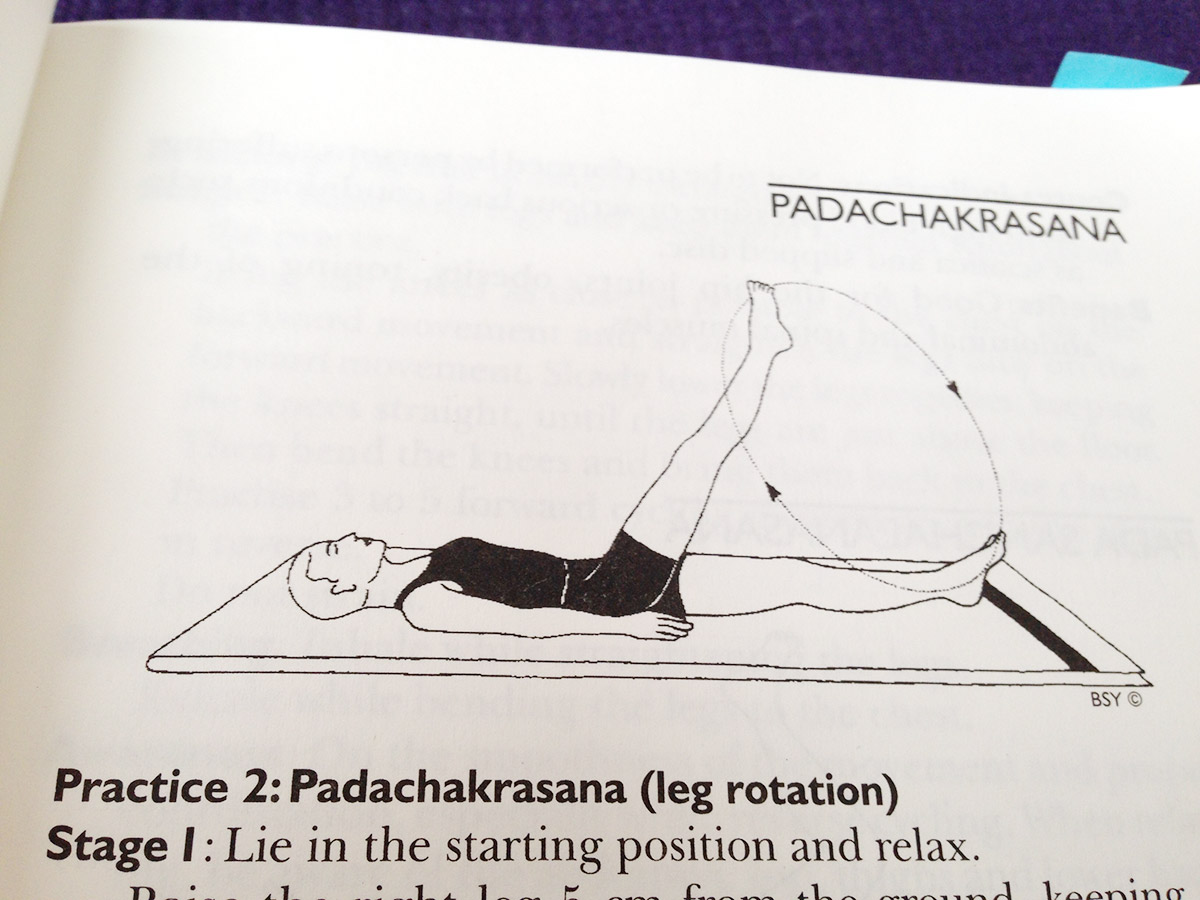

たとえば冒頭の写真のように動きのあるアーサナもたくさんあり、パーダチャクラーサナ(パーダは「足」、チャクラは「車輪」「回転」などの意味で、「足を回転させるポーズ」となる)と書かれていますが、これはピラティスのワンレッグサークルとほぼ同じですね。

ヨガの歴史は5000年とも言われますが、この短い100年以内の間でも定義がブレていたりします。

世の中も変化していますから、新しいアーサナも生まれてくるでしょう。

伝統に執着せず変化を受け入れることも「ヨガっぽい」かもしれません。

まずは定番のヨガからやってみて、そこにこだわりすぎない

まず定番のヨガポーズからヨガの深遠な世界に触れてみるのは、良い入り口になると思います。

現代の定番のポーズには、そのヒントがたくさんつまっているからこそ定番となっているのだと思いますので、まずはそこからしっかり練習して身に付けていきましょう。

ヨガのポーズのメリットは、日頃の心身の使い方の癖を直していくための、気付きやヒントをくれるということにあると思います。

現代における定番ポーズも、また世の中に合わせて変わっていくかもしれません。もし人々がポーズには興味が向かなくなって、瞑想を深めたいと思うようになったら、アーサナの種類は減っていってまた「坐法」だけに戻っていく可能性もあります。

こだわりすぎず、自分にとって気持ち良いと思うことを見つけたら、続けてみてください。