ハタヨーガの重要な教典の中でもたくさんの技法が載っている、ゲーランダサンヒターを読んでいきます。

今回は、身体をキレイにするための6つの浄化法(シャットカルマ)の2〜6つめ、バスティ、ネーティ、ラーウリキ、トラータカ、カパーラバーティについて書かれている部分を紹介します。

下記引用部分は、特に記載のない限り「ヨーガ根本教典 (続) /佐保田鶴治」を出典とします。

バスティ(ヴァスティ)

1.45 バスティには「水のバスティ」と「乾いたバスティ」との二種があると伝承されている。水のバスティは水中でなされ、乾いたバスティは陸上でなされる。

バスティはすなわち浣腸のことですが、ハタヨーガプラディーピカーでは水に浸かって肛門に竹を差し込んで行うという荒業が示されていました。ゲーランダサンヒターでも水に浸かって行う「水のバスティ」が示されていますが、両足のかかとの上にお尻をおいて肛門を収縮したり開放したりするという穏やかなものになっています。

肛門を収縮したり開放したりする技法はアシュヴィニームドラーなどと呼ばれます。骨盤底を使うムーラバンダとよく比較されるものです。

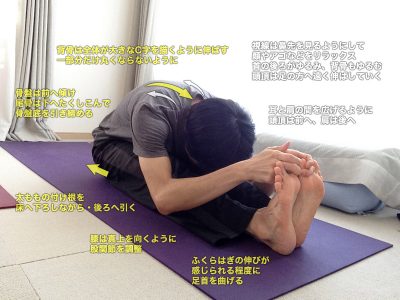

「乾いたバスティ」は、パスチモッターナーサナ(坐位の前屈)の状態で、腸を徐々に下の方へ動かし、アシュヴィニームドラーを行うというものです。

ネーティ

1.50 一ヴィタスティの長さの細いひもを鼻孔に押し入れ、そして口から引き出すべし。これがネーティ作法とよばれるものである。

1ヴィタスティは約30cmとのことですが、佐保田氏の著作の中では説明が二転三転しています。Wikipediaによれば、12 Aṅgula = 1 Vitasti、Aṅgulaは親指の長さで、こちらもWikipediaによれば1Aṅgulaは1.763cmであるとされています。

ハタヨーガプラディーピカーではひもを使ったスートラネーティと、水を使ったジャーラネーティが示されていましたが、ゲーランダサンヒターではスートラネーティだけが示されています。

これを行うと、ケーチャリームドラーに成功する・カパ系の不調がなくなる・天眼通が生ずると言われています。ケーチャリームドラーは後で出てきますが、ひとまずカパ系の不調、たとえば鼻水が出すぎたりする症状はかなり改善されるので、そのメリットはわかりやすく、現代でもおすすめできる浄化法です。

スートラとジャーラ、どちらも現代でも行われていますが、スートラネーティはなかなか難しいので、私はジャーラネーティをほぼ毎朝行っています。

ラーウリキ(ナウリ)

1.52 はげしい勢いで腹部を左右に揺り動かすべし。この作法はすべての病気を無くし、体内の火(消化力)を増大する。

ゲーランダサンヒターではラーウリキとよばれていますが、現代ではナウリという名前が一般的です。

YouTubeなどでもNauliで検索するとナウリを行っている人の動画が見つかるので、見てみるのも良いでしょう。片岡鶴太郎氏が行っていたのもこの技法です。

具体的なやり方が書かれていないので、師匠に直接教わる必要がありますが、息を全て吐ききったあとにお腹をさらに引っ込め、腹直筋だけを前に押し出し、ぐるぐると前後左右に回して内臓をマッサージするというものです。

たしかにお腹がスッキリしますが、なかなか難しい技なので、ウディヤーナやアグニサーラなど、段階的に練習していく過程があります。

トラータカ

1.53 まばたきをしないで、ある小さな的を、涙が出るまで、凝視すべし。これが賢者たちによって、トラータカとよばれるものである。

小さな的としては、現代ではロウソクが用いられることが多いようです。

サティヤナンダ氏の本では、目と同じ高さに、腕を伸ばした長さ(約60cm)だけ遠くに風で炎が揺れないようにロウソクを置き、それを凝視するという方法で説明されています。

クンダリニーヨーガでは第6チャクラ(第三の目)を活性化させるための行法としても用いられます。

天眼通が現れるなどいろいろ効果が語られていますが、シンプルに目がスッキリするので、現代でもおすすめな技法です。

カパーラバーティ(カパラバティ)

1.55 カパーラバーティの作法は、(1)ヴァーマ・クラマ、(2)ヴィウット・クラマ、(3)シート・クラマの三種の法式で行うべし。この作法によって粘液性の疾患を除くことができる。

カパーラバーティという語は、頭蓋骨の光(輝き)といった意味で、鼻の通りを良くして頭をスッキリさせるための浄化法です。

現代でも呼吸法として行われていますが、ここで示されている3種の方法は全く異なるものであり、ハタヨーガプラディーピカーで示されたやり方とも異なります。

ヴァーマ・クラマは、左の鼻から吸って右の鼻から吐き、右の鼻で吸って左の鼻から吐く、といういわゆる片鼻呼吸法として現代行われているものを示しています。

ヴィウット・クラマは両鼻孔から水を吸いこんで、口から吐くというもの。「鼻うがい」のようなやり方が示されています。

シート・クラマはシーッという音を立てて口から水を吸って、鼻から吐くというもの。ヴィウット・クラマの逆です。

体質に合った浄化法を用いるべし

シャットカルマの効果をみていくと、粘液性(カパ)の疾患に効果があるというものが多いです。粘液がたくさん出すぎるタイプの体質の人はとくにこれらの浄化法を必要とするということでしょう。ハタヨーガプラディーピカーでは、ヴァータタイプの人は行う必要がないと示されています。

参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 2.21-2.38 〜シャットカルマ(6つの浄化法)とガジャ・カラニー〜

参考:ヨガの選び方・食生活などの指針となる「ドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)」とは(アーユルヴェーダ)

インドで浄化法を行う際にも血圧を測ったりなどしてから、行うべきではない人などが振り分けられていましたが、体質に合った自分に必要な浄化法を慎重に選択する必要があるということです。そして文字の情報だけを頼りに行うのではなく、しっかりやり方を習ってから行うようにするほうが良いでしょう。

(次)ゲーランダサンヒター概説2.1-2.6 〜32種のアーサナ一覧〜

(前)ゲーランダサンヒター概説1.12-1.44 〜シャットカルマ、ダウティ〜

参考文献

「やさしく学ぶYOGA哲学 ハタヨーガ 基礎と実践」向井田みお (著)

「Asana Pranayama Mudra Bandha 英語版」Swami Satyananda Saraswati (著)