この記事では、大腰筋をうまく使ってナヴァーサナ(舟のポーズ)を深めるコツについて書いておきます。

アシュタンガヨガの中では、ウッターナパーダーサナなども同様なコツをおさえておくと、より深めることができるかもしれません。

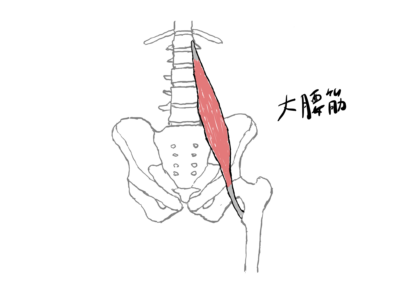

大腰筋の概要については↓こちらにまとめてあります。

その他の筋肉についてざっとまとめたページは、機能解剖学事典のほうにありますので、そちらも参考にしてみてください。

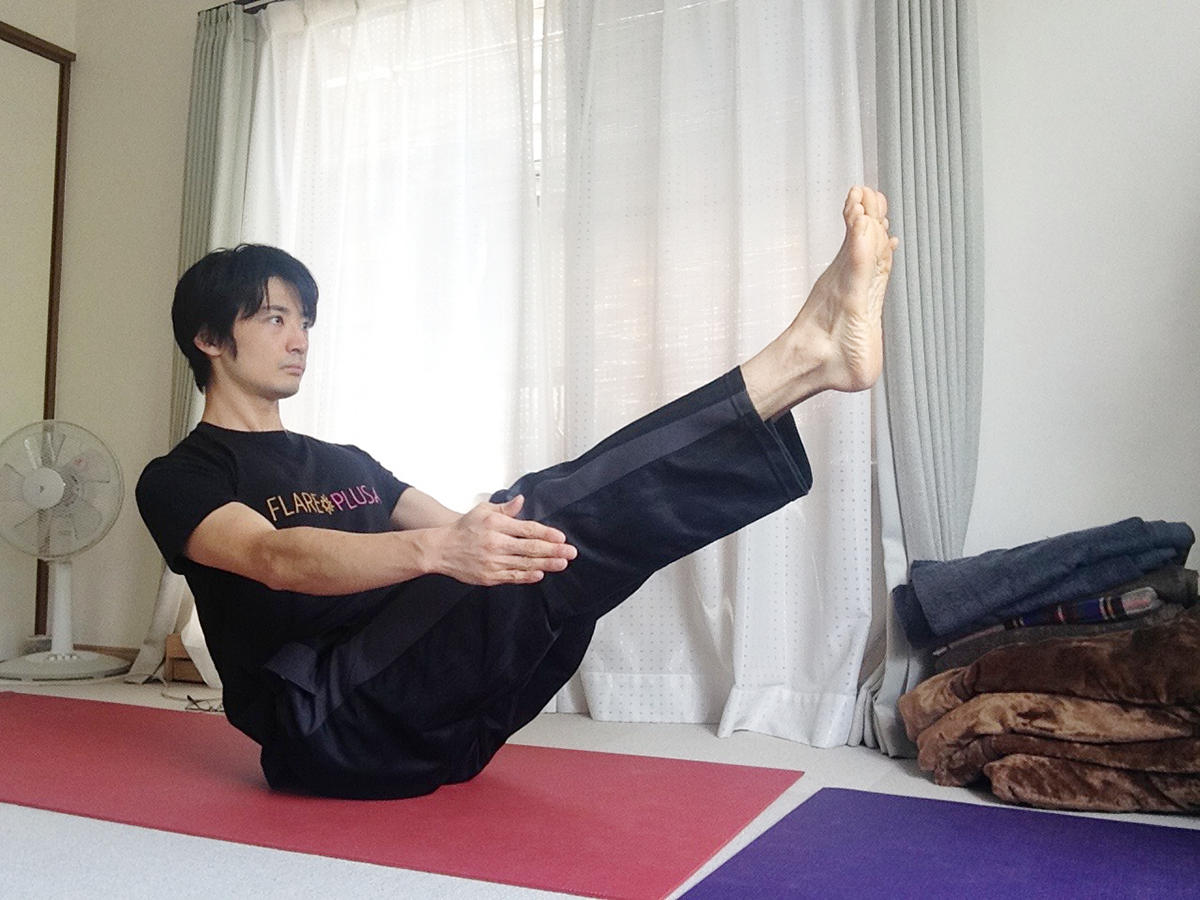

ナヴァーサナ(舟のポーズ)のやり方

ナヴァーサナのやり方3ステップ

- 体育座りのように座り、背骨を丸くしないようにしながら斜め後方へ傾けます。

- 膝は曲がっていて良いので、両足を地面から持ち上げます。

- 最後に膝を伸ばします。

ナヴァーサナが難しい主な理由

- 坐骨の形が把握できていない

- 体幹の安定性が足りていない

- 腸腰筋が使えていないために、大腿四頭筋が酷使されてしまっている

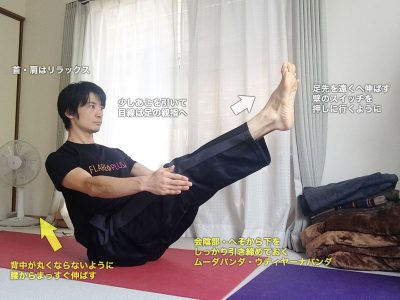

ナヴァーサナを行うには、まず土台をどうつくるかがポイントです。土台になるのは、普通に座っているときと同じ「坐骨」ですが、ナヴァーサナの場合は骨盤が「少し後ろに傾く」ので、坐骨の「少し後ろ側」に座る形になります。「とても後ろ側」に座ってしまうと、後ろに転がってしまいます。また坐骨は左右に2つあるので、左右均等に体重をかけてバランスを整え、左右の坐骨が斜めにずれていたりしないようにして、安定した土台をつくるようにします。

そして体幹を安定させてから、足を持ち上げますが、安定性が足りていないと、体幹が揺れたり背骨が丸まったりしすぎてしまい、足をあげるどころではなくなってしまいます。

坐骨と体幹が安定したら、最後に膝を伸ばしていきます。ナヴァーサナでは、太ももの前側にある大腿四頭筋には「膝を伸ばす役割」があるのですが、太ももを持ち上げて股関節を曲げることにも使えてしまうため、腸腰筋を使わずにこの筋肉を使って太ももを持ち上げる動きをやってしまっている人がとても多いです。そうなると、大腿四頭筋は最後に膝を伸ばす余力が全くなくなってしまいます。

大腰筋を使ってナヴァーサナを深めるコツ

まず体幹を安定させる

左右のお尻に均等に体重をかけ、坐骨の少し後ろ側に座って安定させます。また、骨盤底をしめる・下腹部を引き締めるといったインナーマッスルの動き(バンダ)も安定性に役立ちます。

体幹が安定すると、目的の場所である「股関節」が正確に動かせるようになり、結果的に可動域も安全に広がります。

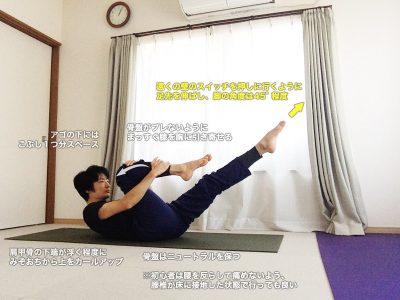

大腰筋の通り道をイメージする

前屈を深める記事の方でも行いましたが、大腰筋の通り道を確認して、これが使われる(縮む)ということをイメージしてみましょう。

大腰筋は股関節を大きくまたいで、腰のあたりの背骨から→内ももの付け根までつながっています。

そして、結構「内側」にあるというイメージも大切かと思います。左右の意味でも、前後の意味でも、「内側」です。

また、背骨から始まっているということは、「中心」があるというイメージも役立つかもしれません。人間は2本の脚があるので、この「中心」という考え方を見失いがちです。

大腰筋が縮むと、「腰あたりにある背骨たちが一斉に、内ももに近づいていく」という動きが導かれることになります。

これはまさにナヴァーサナで行いたい動きであり、背骨が丸くなってしまうのを防ぐことができます。

動かない部分と、動く部分を意識する

一気にナヴァーサナの形を作ろうとせず、3ステップのやり方に沿って、ひとつひとつの部分を安定させながら行ってみましょう。

まず体幹を安定させ、体幹が動かないようにして太ももを持ち上げ、体幹と太ももが動かないようにして膝を伸ばします。

ナヴァーサナの練習法

コツをいくつか書いてきましたが、実際に行うには結構な練習が必要かもしれません。ただ、筋力よりもまず「正しいイメージ」のほうが大事なような気がします。

坐骨の形や、大腰筋の通り道などを正しくイメージした上で、以下の練習を注意深く行ってみると良いかと思います。

体幹を安定させる練習

まず体幹を安定させるためには、プランクポーズを練習するのが良いでしょう。難しい場合は、膝をついて行っても十分効果があります。腰が反らないようにして、手と肩を正しい位置に置いて、正確に練習すると効果は早く現れます。

プランクポーズを正しく行うには、以下の記事を参考にしてみてください。

体幹を安定させつつ、足を持ち上げる(太ももをお腹に近づける)練習

体幹を斜め後ろへ傾けて安定させたら、足を持ち上げる動きに入るわけですが、これは片足ずつで練習してみると良いでしょう。

ただし、地面についているほうの足に頼りすぎないように。その足もできるだけ軽くしておけるようにします(その足に頼っている場合、体幹は後ろに傾かずに直立に近いところにいることが多いので、すぐにバレます)。

あるいはパワンムクターサナ2や、トータップなどのピラティスのエクササイズでも練習できます。

膝を伸ばす練習

これも片脚ずつで練習すると良いでしょう。太ももとお腹の距離が離れないように(V字)を保ったまま、できるだけ膝を伸ばす練習をします。

ピラティスのシングルレッグストレッチやダブルレッグストレッチも良い練習になります。体幹がブレないように、膝をしっかり伸ばします。

関連する筋肉(体幹・股関節周り)を一気に鍛えるエクササイズ

上記の筋肉を一気に鍛えるエクササイズを以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

個別に鍛えた上で、全部をうまく連携させられるようにしていくと、ナヴァーサナも深まっていきます。