この記事では、前屈や姿勢改善に関わっている筋肉の中でも少しわかりにくい位置にある、大腰筋について書いておきます。

前屈やナヴァーサナ(舟のポーズ)やウッティタハスタパーダングシュターサナなどの具体的なヨガポーズにおける大腰筋の使い方のコツについては、これからいくつかの記事にわたってまとめていこうかと思います。

前屈や姿勢改善に関わる「腸腰筋」とは

前屈を深めたり、座り姿勢を整えたりするときに、重要な役割を果たす腸腰筋。

日常生活では主に、歩くために「脚を前に出す」ときなどに使います。特に、大股で歩いたり、ランニングしたり、階段を登るときに「もも上げ」の動きをする際には重要な筋肉となるでしょう。

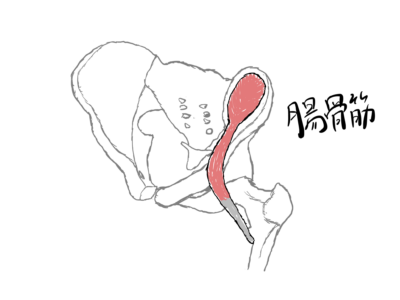

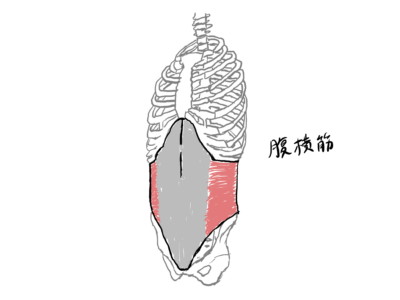

「腸腰筋」は、腸骨筋と大腰筋(または小腰筋も含める)を合わせた呼び名で、主に股関節の屈曲、つまりお腹と太ももを近づける動きを行う筋肉です。

腸骨筋・大腰筋やその他の筋肉についてざっとまとめたページは、機能解剖学事典のほうにありますので、そちらも参考にしてみてください。

腸骨筋は比較的わかりやすい位置にありますが、大腰筋は体の奥を通っていて、とても重要そうなのですがわかりにくい位置にあり、正確に把握している人は少ないかもしれません。

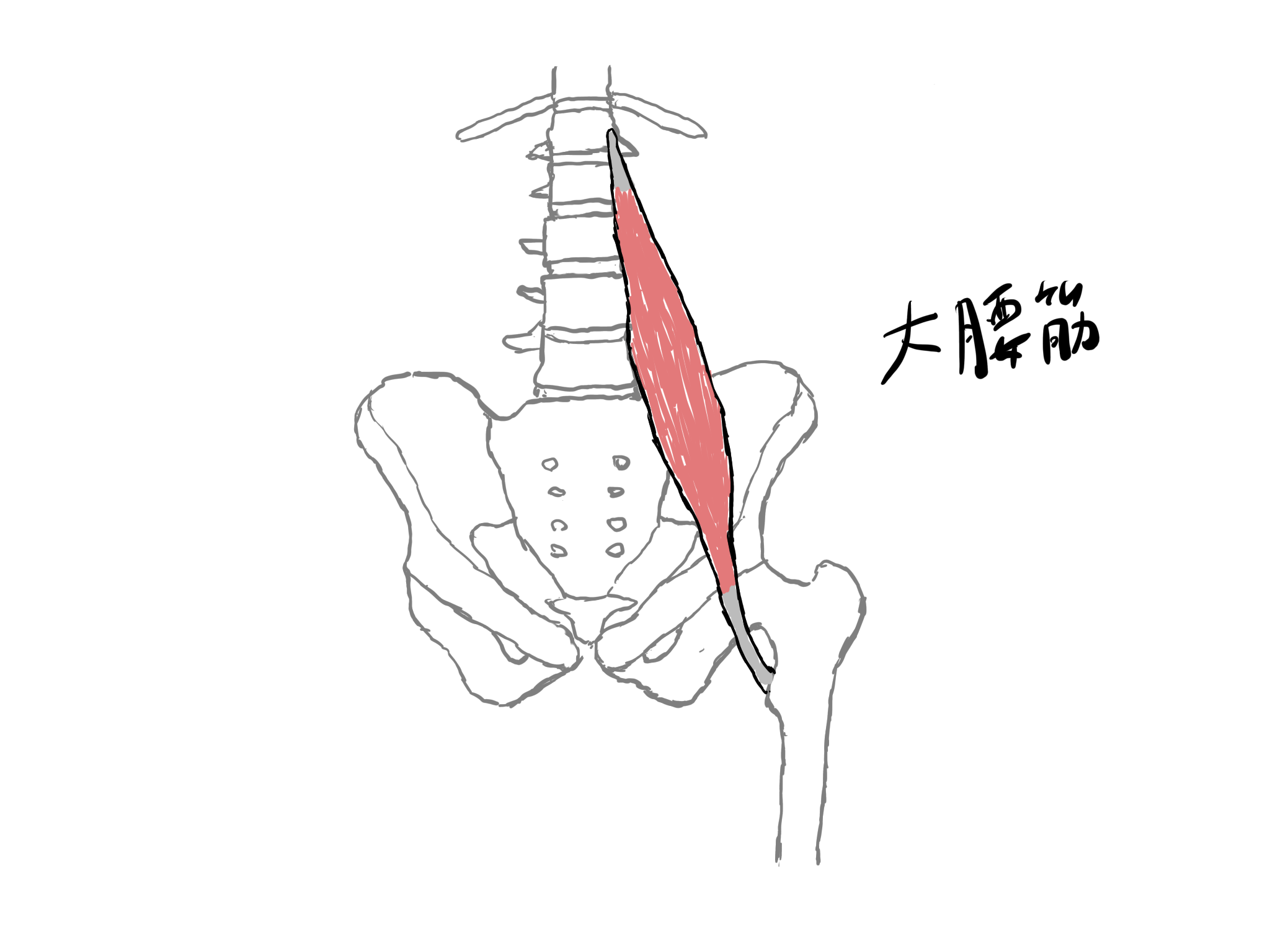

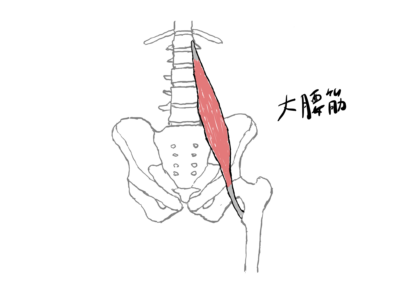

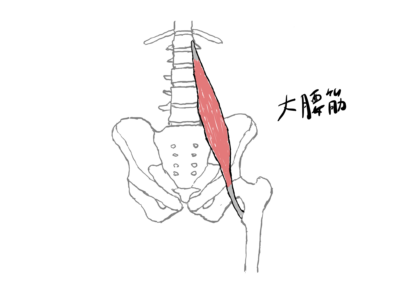

大腰筋はどこにあるか

大腰筋の起始・停止は以下のようになっています。

起始

浅頭:第12胸椎〜第4腰椎の椎体側面及び椎間円盤側面

深頭:全腰椎の肋骨突起

停止

大腿骨の小転子

参考:機能解剖学事典・大腰筋

ちなみに「起始・停止」というのは筋肉の両端を表していて、筋肉が使われるときに「あまり動かない側」あるいは「体の中心に近い側」が「起始」で、「よく動く側」あるいは「体の中心から遠い側」が「停止」という定義になっています。

大腰筋は前屈(股関節を曲げる)のために使われる筋肉としてよく知られていますが、じつは腰あたりの背骨のほうから始まって、太ももの内側の付け根付近までつながっています。つまり股関節の周りだけにあるのではなく、股関節を大きくまたいでいます。

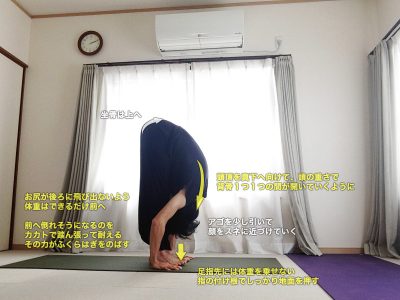

起始と停止の定義によれば、大腰筋が縮んだとき、背骨側が動かなくて、脚が背骨に近づくということになりますが、もちろんその逆の動きが行われる場合もあります。たとえば立位前屈や坐位前屈は、脚が動かなくて、背骨側が脚に近づいていく動きになります。

大腰筋の主な働き

大腰筋は主に「股関節を曲げる」役割がありますが、背骨にもつながっていることから、大腰筋は「姿勢の維持」「体幹の安定」「腰痛の予防」などにもとても重要な役割を果たします。

大腰筋の主な働きは、以下の通りです。

- 股関節の屈曲

- 股関節の外旋(わずかに)

- 脊柱の安定

- 腰が反る(腰椎が前弯しすぎる)のを緩和

- 仙骨の起き上がり運動(カウンターニューテーション)

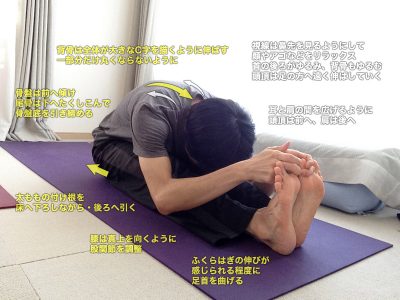

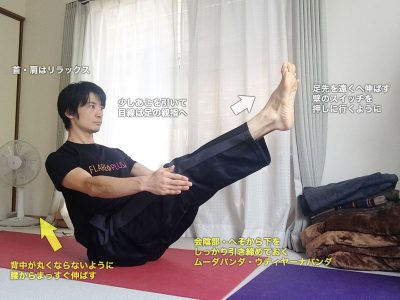

ヨガのポーズでも重要な筋肉となることが多く、たとえばナヴァーサナ(舟のポーズ)などを行うときに使われますが、これは苦手な人も多いかと思います。

なぜナヴァーサナがうまくできないか。ヒントとしては、姿勢が整っていて背骨側が安定していないと、脚を引き上げることは難しくなるということです(以下の記事で解説しています)。

つまり大腰筋をうまく使うには、姿勢の維持や呼吸にも関係する体幹の筋肉と一緒に考えるのが有効です。

体幹の筋肉と一緒に使う話については、以下の記事でも解説しています。

参考:腹横筋と腸腰筋を使うコツ 〜姿勢を整える・深く前屈するために、とても重要な筋肉〜

大腰筋を触ってみる(間接的に)

大腰筋は背骨から太ももの内側につながっていて、背骨の近くの部分を触るのはほぼ不可能ですが、骨盤付近であれば間接的に触ってみることができます。

表層には腹筋(腹横筋や腹斜筋)があるので、その奥にある大腰筋には、腹筋を押して間接的にアプローチします。

大腰筋を触る際の注意

重要な神経や血管や内臓などがあるエリアなので、強く押したりしないように、また痛みや違和感があるようなら触るのをやめておきましょう(その場合は何か異常があるかもしれません)。

大腰筋の触り方

骨盤の前側にある左右の2つの突起を目印にします。大腰筋はこれらの突起の、少し内側を通っています。

2つの突起は「ASIS」「上前腸骨棘」あるいは「腰骨」などと呼ぶ人もいるかもしれません。

仰向けになって、リラックスした状態で行います。

ASISの内側(左右どちらか一方でOK)を、慎重に指で押していってみます。奥のようにあるので、手刀のような手で押していくと良いかもしれません。くれぐれも慎重に、痛みなどがあればやめておきましょう。

腹筋が緊張していると指は入っていかないので、ゆっくり呼吸しながらリラックスした状態で行います。

表層にある腹筋ではなく、その奥にある大腰筋を間接的に感じ取るようにします。

大腰筋が使われているかどうかの確認

少し押したところで、押している側の脚の太ももを少し持ち上げようとしてみます。骨盤や背骨を動かすことなく、太ももだけを上げようとする感じです。

その瞬間に大腰筋が使われていれば、押しているところの「奥の方」が少し固くなるのがわかるかと思います。

もし固くならないなと思ったら、腹直筋を代わりに使って背骨を丸めてごまかしてしまっていたり、大腿四頭筋を代わりに使ってしまっていたりしていて、うまく大腰筋が使えていないかもしれません。それもまた気づきです。

このように大腰筋は、周りの筋肉が働きを補ってくれてしまうので、うまく使えていなくても特に日常生活で困ることがなかったり、それっぽくヨガポーズができてしまったりすることもあります。

大腰筋への気づきを磨く

体幹を安定させて、周りの筋肉でごまかすことなくしっかり腸腰筋を使って脚をあげるという動きは、シヴァナンダヨガのレッグレイズやパワンムクターサナ2などでも練習します。

レッグレイズや、前屈やダウンドッグやナヴァーサナなど、現代人が苦手にしていることの多いポーズは、椅子に座っている時間が長いために体幹の筋肉と大腰筋がうまく使えなくなっていることが原因である場合が多いように思えます。

こういったポーズやエクササイズを練習するときも、骨盤まわりに触れてみたり、大腰筋にやさしく触れてみたりして、うまくできているかを確認しながら慎重に行うと良いでしょう。

うまく大腰筋が使えるようになると、楽に姿勢が整えられるようになり、歩いたりスポーツしたりするのも効率的かつ美しくなっていくかと思います。

次の記事:大腰筋のコツ|前屈の深め方