世の中にはいろいろな瞑想法があります。

「瞑想法の選び方」というのはつまり、「集中する対象の選び方」ということになります。

初心者にも上級者にも、「呼吸法」はよく用いられる対象です。

ただ、呼吸法にもいろいろあって、自分に合わないものを選んでしまうと、苦しくなってしまったり、集中が続かなかったりします。

今回は、特に現代人によくありがちな以下のような課題のある人向けに、瞑想法の選び方のヒントを少し書いておきます。

- 他のことをすぐ考えてしまう(モンキーマインドになりやすい)

- 呼吸が浅い

- 姿勢が猫背または前のめりになりやすい

- 刺激に影響されやすい

モンキーマインドになりやすい人向けの瞑想法

木から木へジャンプして落ち着かないモンキーのように、思考があれこれと飛び回ってしまって、今やるべきことに集中できない状態を、「モンキーマインド」と呼ぶことがあります。

情報が多すぎて忙しすぎる現代では、ほとんどの人がモンキーマインドに陥りやすい状態かもしれません。

瞑想は、モンキーマインドになっている心を、一点に集中するための良い練習になります。

しかし、あまりにシンプルな瞑想法だと、退屈してしまって別のことを考えてしまうことがあるかもしれません。

たとえば坐禅は「只管打坐」、ただ坐ることに集中するべしというとてもシンプルな瞑想法ですが、多くの人にとっては難しいことかもしれません。禅寺の人々も長年坐って修行を重ねているのでしょう。

そのため、「適度に複雑な呼吸法」や、「身体中動作を伴う瞑想法(ハタヨーガなど)」、「真言(マントラ)」などを組み合わせるのが良いかと思います。

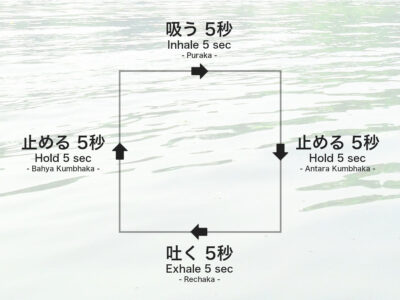

四角い呼吸法は適度に複雑で、よく用いられます。片鼻呼吸法なども、身体的動作を伴うので、集中しやすいかもしれません。

参考:片鼻呼吸法のやり方・効果

瞑想のやり方は必ずしも、じっと動かずに坐っている形式だけではありません。

歩く瞑想などもありえますし、より動きがあるほうが集中できるのであれば、たとえばアシュタンガヨガなどの「流れの決まったヴィンヤサヨガ」を行うのも良いでしょう。

真言(マントラ)は、声に出して唱えるやり方もありますし、心の中で唱えるやり方もあります。

心の中で唱えるやり方はいつでも行うことができ、代表的なものとしてはOMやSO-HAMがあります。

参考:SO-HAM(ソーハム)瞑想のやり方・効果・意味、マントラの音に関する考察

呼吸が浅い人向けの瞑想法

普段の呼吸が浅い人の場合、たとえば「10秒吐く」といった長い呼吸をすると、最初の1秒で吐いてあとの9秒は息が止まっているということもあり、苦しく感じてしまって集中が続かないということがあるかと思います。

あるいは、指定された秒数では短すぎて、吸いきれない・吐ききれないという場合もあるかと思います。

呼吸の、長さと深さを適度に調節してみましょう。

長い呼吸をすると苦しく感じるときは、一般的によくある5秒や10秒などの長さにこだわらず、適度な長さの呼吸から始めるのが良いでしょう。2秒吸って4秒吐くなどの短い呼吸でも良いので、まずは「一定のテンポでしばらく呼吸してみる」ということだけを練習するのが良いかと思います。

また、吸いきれない・吐ききれないという場合は、まず深さよりも長さをコントロールできるようにしてみると良いでしょう。深く吸いきったり吐ききったりしなくても良いので、「5秒間は均等に吸い続ける→10秒間は均等に吐き続ける」といった練習をすると良いかと思います。

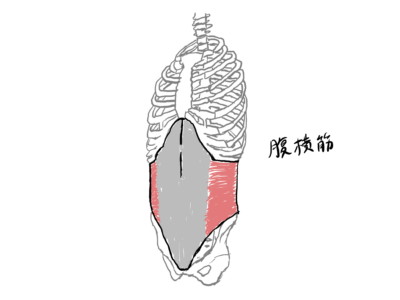

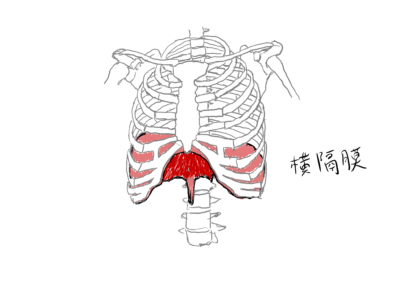

深い呼吸をできるようにするには、カパラバティなど呼吸筋を使うための別の練習をするのも良いでしょう。

姿勢が猫背または前のめりになりやすい人向けの瞑想法

眼をよく使う現代人は頭が前に出ていることが多いですが、腰が丸くなって猫背になっている場合と、腰が反って全体的に前へ倒れている場合があります。

姿勢の改善については、細かく考えていくと長くなりますが、自然に姿勢が整うことにつながる瞑想法もあります。

以下のような、背骨に意識を通すような瞑想をしてみると良いでしょう。椅子でも床でも行えます。

- 息を吐ききったときに意識を尾骨の先端に置きます。

- 息を吸いながら、意識を背骨を通して上げていきます。

- 息を吸いきったときに意識を頭頂に置きます。

- 息を吐きながら、意識を背骨を通して下げていきます。

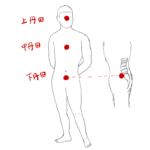

さらに、体の前側にも意識を通すために、小周天の瞑想を行うのも効果的です。この場合、吐きながら意識を下げていくときに体の前側を通していきます。

基本的に、オカシイ位置にある骨は、気が正しく巡っていないことが多いです。前方のパソコンやスマホにばかり気が向いていて、「背骨に気を向ける」ということをあまりしてこなかったために、背骨や骨盤がおかしな配置になっています。

意識を向けることがうまくできれば、「姿勢を良くしよう」と思わなくても、気を通しているだけで自然に背骨が整っていきます。

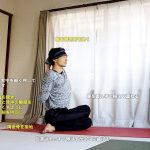

また、床にあぐらで坐ったときに腰が後ろに丸くなってしまって気になる場合は、お尻の下にクッションやヨガブロックや畳んだバスタオルなどを置いて、股関節よりも膝が低い位置にあるように調整すると良いでしょう。

参考:股関節のゼロポジションを活用して、負担の少ない座り方を考える

刺激に影響されやすい人向けの瞑想法

雑音や強い光などがあると、外からの刺激によって心が乱されてしまうこともあります。

あるいは体の痛みや、過去の記憶なども含めて、内からの刺激にも影響を受けることもあるでしょう。

刺激に影響を受けやすいときは、なるべく感覚を遮断して瞑想を行えると良いかと思います。

ヘッドホンやアイマスクがあれば使うのも有効ですが、できればあまり特別な道具がなくても瞑想できるようにしたいものです。

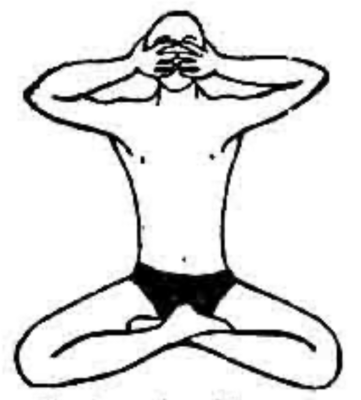

以下のようなハミングビーブレスでの手の形が、感覚を遮断するために使えます。親指で耳をふさいで、他の指で眼をふさぎます。長時間行いたいときは、腕が疲れるので、机に肘をおいて(肘の下にさらにタオルなど敷いても可)行う形で行います。

参考:ブラーマリー・プラーナーヤーマ(ハミングビーブレス・蜂の呼吸法)の効果・やり方

さらにしっかり鼻や口もふさげる、ヨーニムドラーのやり方もあります。

参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【47】第3章 10節:ビンドゥ・ヴィサルガの覚醒方法

これらは、ヨーガスートラの8支則の中では、集中・瞑想に入る前の「感覚制御(プラティヤーハーラ)」に関係する技法です。

刺激に反応してそちらに気を取られ続けていると、モンキーマインドに戻ってしまい、エネルギーを浪費することになります。

内外からの刺激に対して、なるべく反応しないようにしていくことで、集中・瞑想が深まっていきます。

企業向け出張瞑想レッスンの参考

近頃、企業向けに出張瞑想レッスンを行うことが多かったので、瞑想レッスンの組み立て方について少し気づいたことを以下のページにつらつらと書いています。

参考:研究の軌跡_20250326 企業向け出張瞑想レッスンの組み立て方

人ぞれぞれ、瞑想を深める上で様々な課題が出てきます。企業向け・学校向けレッスンにおいては、その場所の文化や時勢なども考慮して、レッスンの作り方は変えていく必要があるように思えます。

瞑想を練習している方や、瞑想を教えている方にも、なにか参考になれば幸いです。