股関節の内転と内旋、言葉で理解していても、なかなか正確にできないことが多いようです。

股関節の動きには、背骨・骨盤や膝・足首・足裏など、隣接する様々なモノが関わっています。

普段の座り方・歩き方や思考にも関連しているため、強い癖がついていることも多いです。

今回は、内転と内旋を区別して練習するためのコツと、関連するヨガポーズを紹介します。

股関節内転とは・股関節内旋とは

股関節の内転は、膝の向きを変えずに、脚を振り子のように内側へ「振る」動きです。

股関節の内旋は、膝の向きを内側へ「ねじる」動きです。

似ている動きですが、ポイントは「膝の向きが変わるかどうか」です。

内転と内旋はいずれも股関節の動きで、関与する筋肉も明確に分かれているわけではなく共通する筋肉が関わっていたり、また股関節自体の位置や形がイメージしにくいこともあり、意味は分かっていても実際の動きの中では混同してしまうことが多いようです。

体の各部分の動きに関わる筋肉の一覧は、以下のページにまとめています。

股関節内転のコツ・股関節内旋のコツ

内転・内旋に共通するコツ

共通するポイントとしては、股関節を正確に動かしたいので、隣接する膝・足首や骨盤・背骨は動かないように安定させておき、代償動作を行わないように気をつけることです。

足首・膝を安定させるためには、かかとを押し出して足首を90度に曲げ、しっかり立っているような足を保ちながら、膝は伸ばした状態でまずは股関節だけを意識して動かせるように練習すると良いでしょう。

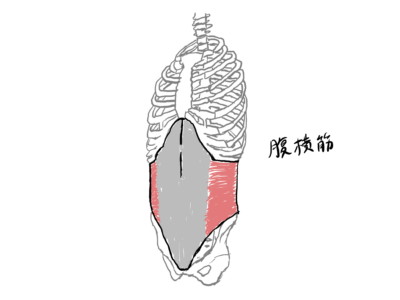

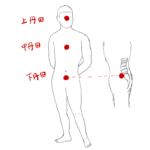

背骨・骨盤を安定させるためには、骨盤底筋と下腹部のインナーマッスル(腹横筋)を引き締めておくと良いでしょう。これがヨガでバンダと呼ぶ技術なのですが、日常でインナーマッスルを使うことが少ない人にとっては、最初は分かりにくいと感じる人も多いかもしれません。

長いことヨガを練習しているけれど股関節の癖が直らないという人は、このあたりのコツをしっかり踏まえた上で練習してみると、長年の偏りが少しずつ解けていくかもしれません。

参考:バンダとは|ヨガポーズをキープするコツ・呼吸法の効果の高め方

内転のコツ

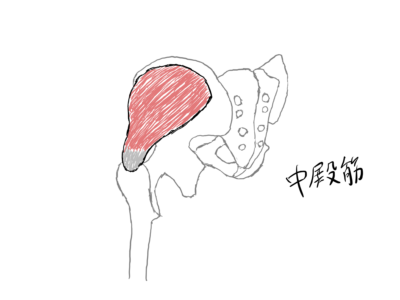

まず、内転の拮抗筋(外転筋)である中殿筋をマッサージしておくと良いでしょう。お尻の外側あたりの筋肉に、テニスボールや拳などを当てて体重をかけてほぐしておきます。

外側への意識の強い人は特に、この筋肉が鎧のように固まっています。

内転を行うときのイメージとして、「脚の内側全体で空気を押す」ような意識で行うと、正確な動きにつながります。

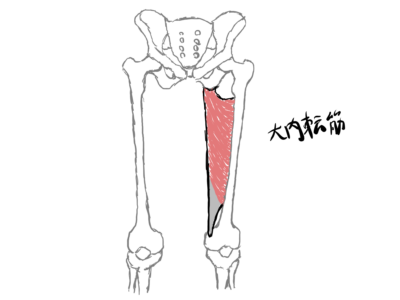

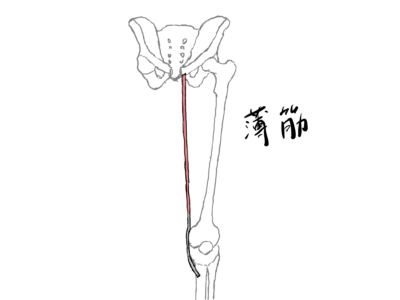

また、内転に関わる筋肉「内転筋群」をイメージしておくのも役立つかもしれません。「内転筋」という名前の一つの筋肉があるわけではなく、大内転筋や薄筋などいくつかの筋肉をまとめて内転筋と呼んでいます。

主な内転筋は、「恥骨から膝下」あるいは「坐骨から内腿」へつながっています。これらの「両端」が近づくようなイメージをすると、正確な筋肉の収縮につながります。

近づくといっても、多くの場合は「骨盤側(恥骨・坐骨)へ脚が近づく」ということになり、元の部分がブレてしまうとうまく引き寄せることができないので、やはり骨盤底筋や下腹部を引き締めて骨盤を安定させておくことが重要です。

横へステップする反復横跳びのような動きでは、足が地面についてから内転筋を縮めることで骨盤が引き寄せられるということになります。日常生活ではあまり行わない動きですが、球技などスポーツではよく使われる動きで、内転筋・外転筋がとても重要になります。

内旋のコツ

内旋は膝を内側へ倒す動きになりますが、内旋の動きがうまくできていないとき、骨盤が代わりに動いてしまっていることが多いです。

繰り返しになりますが、骨盤底筋や下腹部の引き締めて骨盤を安定させておくことが特に重要になります。

股関節の動きをごまかすために足首を動かしてしまうことも多いため、足首は90度に曲げて、しっかり立っているような足裏を保ちながら、正確に股関節を回すようにしましょう。

動きのイメージとしては、「膝の内側の点が内へ倒れていく」といったイメージをするとうまくいく場合があります。

また、関節の骨の構造や動きを理解しておくのも役立つかもしれません。

内旋に最も関わっているのは、中殿筋の前部です。中殿筋は、前・中・後部それぞれ別々の働きをします。

大腿骨の外側の出っ張り(大転子)が内・前側へ引っ張られることによって、大腿骨全体が内側へねじられることになります。

先程の内転筋の話とつながりますが、中殿筋は事前にテニスボールや拳でほぐしておき、使える状態にしておくと良いでしょう。

股関節内転・股関節内旋を行うヨガポーズ

内転を行うポーズ

「膝の向きを変えずに、脚をクロスする」という形を含むポーズです。

坐位のツイストポーズなどで使われる動きですが、「逆側の膝の外側に足をもってくる」というように理解していると、「外旋」によって行うこともできてしまうので、代償動作が起こりやすくなります。

もし内転の動きが足りず外旋を使って足を運んでしまっている場合、脇の下から膝が遠ざかってしまうため、下のように腕を通す動きがやりにくくなります。外旋で行ってしまっている場合は、足裏が床にしっかりついていないことも多いです。

また、内転筋を使わずに腕・肩の力や腹筋の力で脚を抱え込もうとしていると、背中が丸くなってしまって肝心のねじりの動きが妨げられてしまいます。

他の部分を安定させて、純粋に内転を行えるように練習していきましょう。

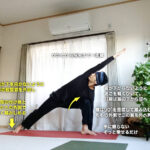

内旋を行うポーズ

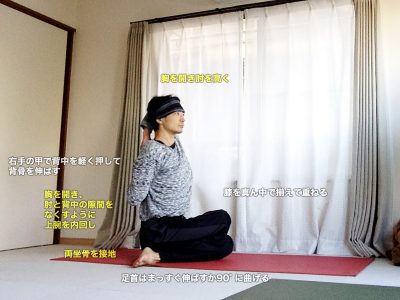

「膝を内側へ向ける」という形を含むポーズです。

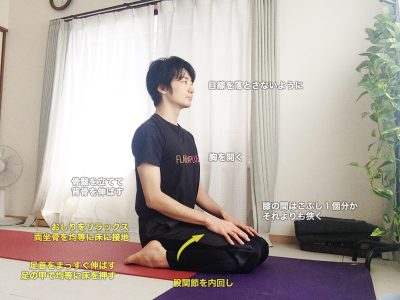

主に、「割座」の形をつくるときに内旋の動きが使われます。内旋が足りていない場合は、お尻が浮きやすくなりますので、なるべく骨盤は安定させて、正確に股関節を内旋させるように練習しましょう。

内転+外旋を行うポーズ

メジャーなポーズの中では、ゴームカーサナの脚の形が内転+外旋の形です。

「両膝を体の前で重ねる」という動きが、内転になります。そこから膝を外に向ける動きが外旋になります。これらを順番に正確に行うために、四つ這いの状態から脚をクロスして(内転)股関節を外回しして足を外へ開く(外旋)してから、スネの間にお尻をおろしていくという入り方もあります。以下のページでは、このやり方で解説してあります。

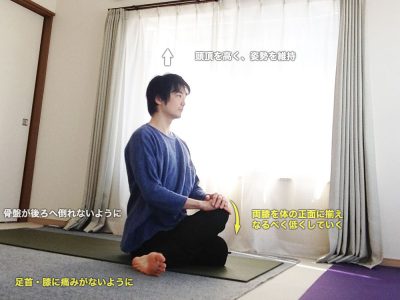

ゴームカーサナの腕肩の動きを省いて、脚の形だけ行うディヤーナヴィーラーサナは、瞑想に適した坐法にもなります。脚の動きだけを練習したい場合は、このポーズを行うのも良いでしょう。いつでも練習できます。

内転+内旋を行うポーズ

脚をクロスしてから膝を内側へ向ける、内転+内旋の動きがガルーダーサナの脚で使われています。

左右の脚を均等に扱い、まずしっかり脚をクロスする内転の動きを行ってから、内旋を行って、脚を二重に巻き付けるような形にします。

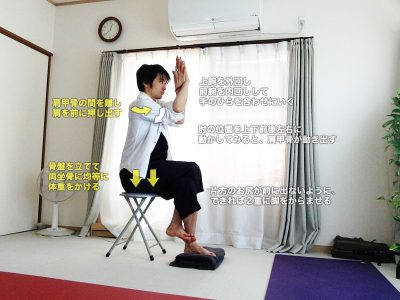

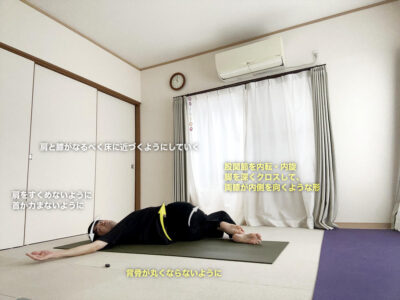

ガルーダーサナはバランスポーズでもあるため、立位でバランスをキープするのが難しい人は、まず椅子に坐った形や仰向けの形で脚の動きを正確に練習しましょう。

内旋しないほうが良いが、内旋してしまいがちなポーズ

内転筋がうまく使えていない場合、たとえば前後に脚を開くポーズの前脚の膝は、内側へ倒れやすい(内旋してしまう)です。

これらのポーズは、内転(脚の内側全体で空気を押す)+外旋(少しお尻をしめる)を意識するとうまくいくことがあります。

内転筋の重要さ

内転筋は、二本脚で重力の中に立っている人間にとって、大地とつながる上での重要な軸になります。

特に片足で立つ場合、足の外側に乗っているとバランスは取りにくくなります。

人は歩く時、両足が接地している時間はごくわずかで、多くの時間は片足で立っているわけですから、なるべく内転筋を意識できているほうが、歩くのも楽になります。

また心理的な状態とも大きく関係していて、外側へ外側へと自分の影響範囲を広げていきたいという心や、外面を良くしようとする心が強すぎると、内転筋がおろそかになって、自分の軸がわからなくなっていきます。そして、中殿筋や腹斜筋などの外側の筋肉は鎧のように固くなっていきます。

内面と向き合い、心身ともに自分の軸を強くするために、内転筋への意識が重要になります。

無理に強い力で「鍛えようとする」よりも、まずは弱い力でも「使おうとする」意識をするだけでも十分です。

まとめ:内転と内旋を混同しないように、正確に練習する

膝の向き、足先の向き、足裏の状態(扁平や甲高になっていないように)、骨盤の向き、胸の向き、全体に気づきを向けながら、代償動作を行わないように、できるだけ正確に練習するようにしましょう。

体は常にバランスをとろうとしているので、どこかを変化させるには、全体が一緒に変化する必要があります。

協力せずに取り残されている部分がある状態でヨガポーズを深めていこうとすると、痛みが出たり怪我をしたりする場合もあります。特に、痛めやすいのは膝や足首です。

難しいと感じるポーズがある場合は、ポーズを無理に深めず、浅い状態から正確に整えながら練習するほうがむしろ近道かもしれません。

間違ったやり方で数をこなしてしまうと、癖が強まってしまうため、違和感がある場合はなるべく早く改善しておくと良いかと思います。

内転筋を鍛えたい場合は、シンプルなやり方としてはピラティスのサイドキックがあります。

あるいは以下のエクササイズの脚をクロスする動きだけを、まず片脚ずつ行ってみると良いでしょう。